自民党 総裁 選 公約 一覧|経済・減税・外交・社会保障を徹底比較

自民党総裁選2025の背景と主要争点

2025年、自民党は次期総裁を決める総裁選を迎えました。今回の自民党総裁選は、単なる党内人事の枠を超え、今後の日本の政治・経済・外交の方向性を決定づける重要な節目と位置づけられています。特に、物価高への対応、減税や経済政策、外交・安全保障戦略、そして党改革が大きな争点となっています。

なぜ今、自民党総裁選が注目されるのか

直近の衆議院選挙で自民党は議席を減らし、国民の信頼をどう回復するかが最大の課題となっています。長期的に続く物価高と実質賃金の停滞、社会保障制度の持続可能性、外交環境の不安定化など、解決すべき課題は山積みです。そのため、次期総裁の政策ビジョンがそのまま次の政権の方向性を示すものとして注目されています。

総裁選の仕組みと選挙方式

自民党総裁選は「フルスペック型」で行われ、党員・党友票と国会議員票の両方によって勝敗が決まります。これにより、単なる派閥力学だけでなく、全国の自民党員の意思がより強く反映される仕組みとなっています。候補者にとっては、党員の支持をいかに広げるかが勝敗を左右する重要な要素です。

今回の総裁選の主要争点

- 経済政策・減税: 長引く物価高にどう対応し、家計の可処分所得を増やすかが最大の焦点。

- 外交・安全保障: 中国や北朝鮮情勢の緊張、米国との連携、国防費増額の是非。

- 社会保障・少子高齢化対策: 年金・医療制度の持続可能性と子育て支援の拡充。

- 党改革: 自民党のガバナンス強化、派閥政治からの脱却、透明性の向上。

- 外国人・移民政策: 労働力確保と治安・社会統合のバランス。

国民にとっての総裁選の意味

自民党総裁選は「党内選挙」でありながら、実質的には次期総理大臣を選ぶ選挙です。つまり、この総裁選で選ばれた人物の公約が、今後の日本の政策に直結します。経済対策や外交方針だけでなく、日々の生活に直結する社会保障や税制の在り方まで、大きな影響を与えるのです。

まとめ

2025年自民党総裁選の背景には、国民の暮らしを直撃する経済課題、国際社会の変化、安全保障環境の厳しさ、そして自民党自身の改革課題があります。候補者たちの掲げる公約を比較・検討することで、次の日本の進むべき方向性が見えてくるでしょう。次のパートでは、立候補した候補者一覧とその特徴について整理していきます。

自民党総裁選2025 立候補者一覧と基本プロフィール

2025年の自民党総裁選には、次の5名が立候補を表明しました。いずれも自民党内で重要な役職や実績を持つ政治家であり、それぞれの支持基盤や政策の方向性に特徴があります。本パートでは、候補者一覧と基本プロフィールを整理し、総裁選の全体像を把握します。

小林 鷹之(こばやし たかゆき)

- 所属: 無派閥

- 経歴: 経済安全保障担当大臣などを歴任

- 特徴: 若手改革派として知られ、経済安保やデジタル政策に強みを持つ。

- 支持基盤: 改革志向の若手議員や一部有権者から支持。

茂木 敏充(もてぎ としみつ)

- 所属: 茂木派

- 経歴: 外務大臣、幹事長などを歴任

- 特徴: 政治経験が豊富で、安定感をアピール。経済再生と外交に強み。

- 支持基盤: 派閥を中心に党内で広い人脈を持つ。

林 芳正(はやし よしまさ)

- 所属: 岸田派

- 経歴: 外務大臣、防衛大臣などを歴任

- 特徴: 外交・安全保障政策に定評。穏健なリーダー像を強調。

- 支持基盤: 派閥内外に幅広くアピール可能。

高市 早苗(たかいち さなえ)

- 所属: 安倍派(清和政策研究会)

- 経歴: 総務大臣、経済安全保障担当大臣などを歴任

- 特徴: 保守色の強い政策を掲げ、安全保障や憲法改正を重視。

- 支持基盤: 保守層や右派支持者に根強い人気。

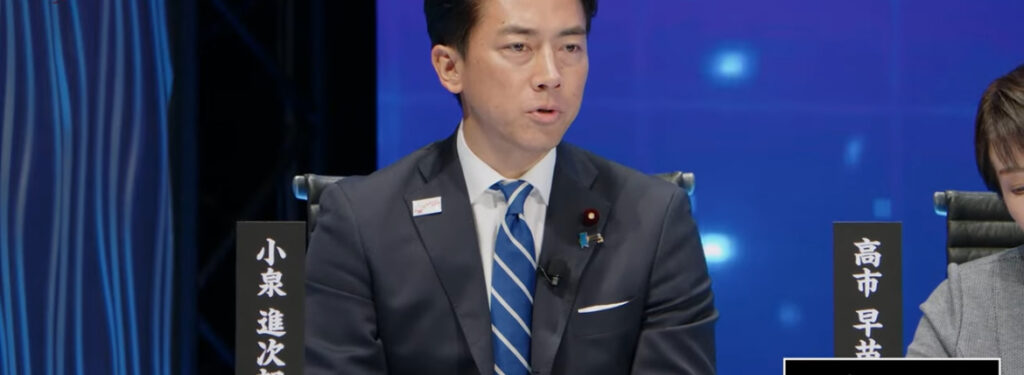

小泉 進次郎(こいずみ しんじろう)

- 所属: 無派閥

- 経歴: 環境大臣などを歴任

- 特徴: 政治改革や環境政策を重視。若い世代や無党派層への訴求力が高い。

- 支持基盤: 無党派層や地方党員からの期待感。

候補者一覧から見える総裁選の構図

今回の候補者は、経験豊富なベテランと若手改革派が入り混じる構成です。外交・安全保障に強い候補、経済政策を前面に打ち出す候補、党改革を訴える候補など、アピールポイントは多岐にわたります。これにより、有権者や党員は「安定か改革か」という選択を迫られる総裁選となる見通しです。

次のパートでは、各候補者の経済・物価対策・減税政策を比較し、政策の違いを具体的に見ていきます。

自民党総裁選2025 候補者の経済・物価対策・減税政策比較

2025年の自民党総裁選では、長期化する物価高と家計の負担増への対策が最大の争点となっています。各候補者は「減税」「給付」「賃上げ支援」を軸に独自の経済政策を打ち出しており、総裁選の勝敗にも直結する重要なテーマです。本パートでは、候補者ごとの経済公約を比較し、特徴を整理します。

小林 鷹之:給付付き税額控除で中間層支援

- 減税策: 給付付き税額控除を導入し、低所得層と中間層への支援を強化。

- 物価対策: 食料品・エネルギー価格高騰への一時的補助金。

- 成長戦略: デジタル産業やスタートアップ支援を重視。

- 評価: 若年層や子育て世帯に訴求力があるが、財源確保が課題。

茂木 敏充:恒久的な所得減税と賃上げ目標

- 減税策: 所得税の恒久的減税を主張、家計の可処分所得を拡大。

- 物価対策: エネルギー価格安定策と公共料金抑制。

- 成長戦略: 中小企業支援と賃上げを義務化に近い形で促進。

- 評価: 安定感ある政策だが、企業への負担増につながる懸念。

林 芳正:持続可能な財政と経済成長の両立

- 減税策: 所得控除の拡大を中心に、限定的な減税。

- 物価対策: 補助金よりも市場メカニズム重視で、長期安定を狙う。

- 成長戦略: 科学技術・教育投資による成長基盤強化。

- 評価: 財政健全化を重視する堅実型だが、即効性に欠ける可能性。

高市 早苗:積極的減税とインフレ抑制

- 減税策: 消費税の軽減税率拡大、所得減税を強く主張。

- 物価対策: 電気・ガス料金の抑制を国が主導。

- 成長戦略: 安全保障と経済を一体化、半導体など戦略産業強化。

- 評価: 家計負担軽減を前面に出すが、財政への圧力が懸念。

小泉 進次郎:環境政策と生活支援を両立

- 減税策: 子育て世帯・若年層を対象にした限定的減税。

- 物価対策: 再生可能エネルギー普及による長期的なコスト低減。

- 成長戦略: 脱炭素社会の実現を成長戦略の柱に。

- 評価: 環境と経済の両立を掲げるが、即効性に課題。

候補者の経済政策比較表

| 候補者 | 主な減税策 | 物価対策 | 成長戦略 |

|---|---|---|---|

| 小林 鷹之 | 給付付き税額控除 | 補助金で生活必需品価格を支援 | デジタル産業・スタートアップ育成 |

| 茂木 敏充 | 恒久的所得減税 | エネルギー価格・公共料金抑制 | 中小企業支援と賃上げ促進 |

| 林 芳正 | 所得控除拡大 | 市場メカニズム重視 | 科学技術・教育投資 |

| 高市 早苗 | 消費税軽減税率拡大・所得減税 | 電気・ガス料金の国主導抑制 | 戦略産業強化(半導体など) |

| 小泉 進次郎 | 若年層・子育て世帯減税 | 再生可能エネルギー普及 | 脱炭素社会実現 |

まとめ

自民党総裁選2025における経済政策は、即効性を重視する候補と中長期の成長を重視する候補に分かれています。減税の規模や財源の裏付け、物価対策の手法、成長戦略の方向性に違いがあり、国民にとっては「生活を守る現実的な支援」か「未来を見据えた投資」かという選択を迫られる総裁選と言えるでしょう。次のパートでは、社会保障・福祉政策に焦点を当て、候補者の違いを詳しく見ていきます。

自民党総裁選2025 候補者の社会保障・福祉・少子高齢化対策

少子高齢化の進行と社会保障制度の持続可能性は、日本が直面する最大の課題の一つです。2025年の自民党総裁選では、各候補者が年金、医療、介護、子育て支援などに関する公約を提示しており、国民生活に直結するテーマとして注目されています。

小林 鷹之:次世代支援と医療DXの推進

- 年金制度: 若年層の不安を解消するため、年金情報の透明化と改革を提案。

- 医療・介護: 医療DX(デジタル化)を推進し、効率化とコスト削減を狙う。

- 子育て支援: 教育費負担軽減と出産・育児給付金の拡充。

- 評価: 若者や子育て世代に響く政策だが、制度改正には時間を要する可能性。

茂木 敏充:持続可能な年金制度と介護現場支援

- 年金制度: マクロ経済スライドの見直しを含む安定的制度運営を重視。

- 医療・介護: 介護人材の処遇改善と外国人介護士の受け入れ拡大。

- 子育て支援: 保育サービスの拡充と教育無償化の段階的拡大。

- 評価: 実務的で現実的な改革だが、即効性に欠けるとの指摘も。

林 芳正:医療制度改革と教育投資の強化

- 年金制度: 所得比例年金の導入を視野に入れ、長期安定化を目指す。

- 医療・介護: 医療費抑制策を講じつつ、効率的な医療提供体制を構築。

- 子育て支援: 教育投資を成長戦略と位置づけ、奨学金制度拡充を提案。

- 評価: 財政健全化と社会保障を両立させるアプローチ。

高市 早苗:安心の社会保障と少子化対策の強化

- 年金制度: 国民年金の基礎年金部分の底上げを主張。

- 医療・介護: 公的保険の給付範囲拡大、医療費自己負担軽減。

- 子育て支援: 出産費用の全額無償化、子育て世帯への減税強化。

- 評価: 家計への即効性はあるが、財政圧迫の懸念が大きい。

小泉 進次郎:子育て世代への重点支援

- 年金制度: 若者が将来に希望を持てる仕組みづくりを提案。

- 医療・介護: 高齢者福祉よりも子育て世代への配分重視。

- 子育て支援: 教育完全無償化を長期目標に設定。

- 評価: 若年層や無党派層への訴求力は高いが、現実性に課題。

候補者の社会保障政策比較表

| 候補者 | 年金制度 | 医療・介護 | 子育て支援 |

|---|---|---|---|

| 小林 鷹之 | 年金情報の透明化 | 医療DX推進 | 教育費軽減・育児給付金拡充 |

| 茂木 敏充 | マクロ経済スライド見直し | 介護人材処遇改善 | 教育無償化拡大 |

| 林 芳正 | 所得比例年金導入 | 効率的医療体制構築 | 教育投資強化・奨学金拡充 |

| 高市 早苗 | 基礎年金底上げ | 医療費負担軽減 | 出産費用全額無償化 |

| 小泉 進次郎 | 若者重視の年金制度 | 子育て世代優先の福祉 | 教育完全無償化を目標 |

まとめ

自民党総裁選2025では、社会保障と少子高齢化対策をめぐり「高齢者重視型」と「次世代支援型」の二つの路線が対立しています。即効性のある負担軽減策を打ち出す候補もいれば、長期的な制度改革を重視する候補もいます。いずれにしても、国民生活に直結する重要課題であり、総裁選の行方を左右する大きな要因となるでしょう。

次のパートでは、各候補者の外交・安全保障政策を比較していきます。

自民党総裁選2025 候補者の外交・安全保障・防衛政策比較

不安定化する国際情勢の中で、日本の外交・安全保障政策は自民党総裁選の大きな争点の一つです。米中対立、北朝鮮の核・ミサイル開発、台湾有事のリスク、そしてロシアの動向など、周辺環境は厳しさを増しています。自民党総裁選2025の候補者たちは、防衛力強化や日米同盟の深化、中国との関係構築など、多様な公約を掲げています。

小林 鷹之:経済安全保障と新技術防衛

- 外交: 日米同盟を基盤にしつつ、経済安保分野で国際連携を強化。

- 防衛政策: サイバー・宇宙・AIなど次世代防衛技術に重点投資。

- 中国・北朝鮮対応: 強い抑止力を前提とした対抗策を主張。

- 評価: 未来志向の防衛戦略だが、即効性に課題。

茂木 敏充:外交経験を活かしたバランス外交

- 外交: 外務大臣経験を活かし、米中両国との安定的関係を追求。

- 防衛政策: 防衛費の持続的増額と装備近代化。

- 中国・北朝鮮対応: 抑止と対話の両立を強調。

- 評価: 安定感はあるが、強硬策を求める保守層には物足りない可能性。

林 芳正:対話重視の現実的安全保障

- 外交: 多国間協調を重視し、ASEANや欧州との連携を強化。

- 防衛政策: 防衛費は必要に応じて増額、効率的な防衛体制を構築。

- 中国・北朝鮮対応: 強硬姿勢ではなく、外交的解決を模索。

- 評価: 穏健路線を打ち出すが、抑止力不足を懸念する声も。

高市 早苗:積極防衛と憲法改正の推進

- 外交: 日米同盟を軸に、台湾有事に備える姿勢を明確化。

- 防衛政策: 防衛費の大幅増額を強く主張し、敵基地攻撃能力を重視。

- 中国・北朝鮮対応: 強硬な安全保障政策を掲げ、抑止力強化を最優先。

- 評価: 保守層には支持が厚いが、財政負担や外交摩擦のリスクあり。

小泉 進次郎:国際協調と新時代の安全保障

- 外交: 環境外交を通じた国際的リーダーシップを重視。

- 防衛政策: 防衛費増額には賛成するが、透明性と国民合意を重視。

- 中国・北朝鮮対応: 対立よりも協調を模索する姿勢。

- 評価: 柔軟性は高いが、現実的対応に弱さがあるとの見方も。

候補者の外交・安全保障政策比較表

| 候補者 | 外交スタンス | 防衛政策 | 中国・北朝鮮対応 |

|---|---|---|---|

| 小林 鷹之 | 経済安保重視、国際連携 | 次世代防衛技術投資 | 強い抑止力 |

| 茂木 敏充 | 米中との安定的関係 | 防衛費増額・装備近代化 | 抑止と対話の両立 |

| 林 芳正 | 多国間協調重視 | 効率的な防衛体制 | 外交的解決を模索 |

| 高市 早苗 | 日米同盟強化・台湾重視 | 大幅防衛費増額、敵基地攻撃能力 | 強硬な抑止政策 |

| 小泉 進次郎 | 環境外交・協調重視 | 透明性ある防衛費増額 | 協調を模索 |

まとめ

自民党総裁選2025の外交・安全保障政策では、保守的で強硬な姿勢を打ち出す候補と、協調や対話を重視する候補に分かれています。防衛費増額は全候補が一定の方向性を示していますが、規模や重点分野は異なります。国民にとっては「安全保障の即効性」と「国際協調の持続性」という二つの価値観の選択が問われる総裁選となっています。

次のパートでは、近年注目度の高い外国人政策・移民・国籍政策について比較していきます。

自民党総裁選2025 候補者の外国人政策・移民・国籍政策比較

日本社会では少子高齢化が進行し、労働力不足が深刻化しています。そのため、外国人労働者や移民政策は避けて通れない重要課題となっています。2025年の自民党総裁選では、各候補者が「外国人労働者受け入れ」「在留資格の見直し」「永住・国籍政策」について独自の公約を掲げています。本パートでは候補者ごとの政策を比較します。

小林 鷹之:高度人材受け入れと統合支援

- 外国人労働者: 高度人材や専門職を中心に受け入れを拡大。

- 在留資格: 技能実習制度を改革し、より透明性の高い在留資格制度へ。

- 社会統合: 言語教育や生活支援を強化し、共生社会を目指す。

- 評価: 現実的で実効性があるが、保守層からの反発も予想。

茂木 敏充:労働力確保と治安維持の両立

- 外国人労働者: 人手不足分野での受け入れ拡大を容認。

- 在留資格: 特定技能制度を拡充し、産業界の需要に対応。

- 社会統合: 移民政策とは明言せず、治安維持や社会的コストを重視。

- 評価: バランス志向だが、踏み込み不足との声も。

林 芳正:制度的整備と多文化共生

- 外国人労働者: 医療・介護分野での外国人受け入れを拡大。

- 在留資格: 永住権取得の条件緩和を検討。

- 社会統合: 教育や地域交流を通じた多文化共生を推進。

- 評価: 国際協調的だが、国民的合意形成が課題。

高市 早苗:外国人流入の抑制と治安重視

- 外国人労働者: 大幅な受け入れ拡大には反対。

- 在留資格: 永住・国籍取得の条件を厳格化。

- 社会統合: 共生よりも治安維持を優先する姿勢。

- 評価: 保守層には強く支持されるが、労働力不足解決策にはならない可能性。

小泉 進次郎:開かれた社会を目指す移民政策

- 外国人労働者: 若年層の流入を前提とした受け入れ拡大。

- 在留資格: 永住・国籍取得への柔軟化を提案。

- 社会統合: 教育と環境政策を通じた国際的共生を重視。

- 評価: グローバル層には支持されるが、保守派の反発を招く可能性。

候補者の外国人政策比較表

| 候補者 | 外国人労働者受け入れ | 在留資格制度 | 社会統合・治安 |

|---|---|---|---|

| 小林 鷹之 | 高度人材中心に拡大 | 技能実習改革・透明化 | 言語教育・生活支援 |

| 茂木 敏充 | 人手不足分野で拡大 | 特定技能制度の拡充 | 治安維持重視 |

| 林 芳正 | 介護・医療分野拡大 | 永住条件緩和を検討 | 多文化共生を推進 |

| 高市 早苗 | 受け入れ拡大に否定的 | 永住・国籍条件厳格化 | 治安維持を優先 |

| 小泉 進次郎 | 若年層中心に受け入れ拡大 | 永住・国籍取得を柔軟化 | 国際共生・教育支援 |

まとめ

自民党総裁選2025の外国人政策では、候補者によって「受け入れ拡大」か「抑制」かというスタンスの違いが鮮明です。労働力不足をどう解決するか、治安や社会統合をどう維持するかという視点で、候補者の政策には大きな対立軸が見られます。次のパートでは、自民党内部改革や地方振興といった党改革・制度運営について比較していきます。

自民党総裁選2025 候補者の党改革・制度運営・地域振興政策比較

自民党総裁選2025では、国民生活に直結する経済政策や外交・安全保障に加え、党そのものの改革と制度運営も大きな論点となっています。派閥政治の見直しや党員の意思反映、ガバナンス強化など、政党としての信頼回復が求められています。また、人口減少や都市集中が進む中で、地方創生や地域振興策も各候補者の公約に盛り込まれています。

小林 鷹之:若手主導の党改革とデジタル政治

- 党改革: 派閥の影響力縮小、若手議員の登用を重視。

- 制度運営: 党内意思決定の透明化とオンライン投票制度の検討。

- 地域振興: デジタル技術を活用した地方行政の効率化と企業誘致。

- 評価: 革新的で若者層に支持されやすいが、党内保守層との調整課題が残る。

茂木 敏充:安定的な党運営と実務的地方支援

- 党改革: 派閥政治の抑制よりも党内調和を重視。

- 制度運営: 幹事長経験を活かし、安定的な党運営を継続。

- 地域振興: 地方交付金の増額、インフラ整備支援を柱に。

- 評価: 安定感は高いが、改革色の薄さが弱点。

林 芳正:制度的整備と地方大学の活性化

- 党改革: ガバナンス強化と意思決定の効率化を重視。

- 制度運営: 政策形成プロセスに専門家を積極参加させる仕組み。

- 地域振興: 地方大学への投資強化、若者定着を促進。

- 評価: 長期的な効果を期待できるが、即効性に欠ける。

高市 早苗:党ガバナンス強化と地方経済保守

- 党改革: 党内規律を強化し、派閥支配からの脱却を明確に主張。

- 制度運営: 決断力あるリーダーシップを前面に。

- 地域振興: 地方企業の支援、伝統産業の保護、農業政策重視。

- 評価: 保守層からの強い支持を得るが、急進的改革には慎重。

小泉 進次郎:党刷新と地方からのボトムアップ

- 党改革: 「派閥からの脱却」を明確に掲げ、若手・女性議員の登用を推進。

- 制度運営: 党員の声を反映するため、オンラインでの意見収集制度を導入。

- 地域振興: 地方からの発想を重視し、環境産業や観光振興を柱に。

- 評価: 新鮮さと国民人気は高いが、実現可能性に疑問も残る。

候補者の党改革・地域振興政策比較表

| 候補者 | 党改革 | 制度運営 | 地域振興策 |

|---|---|---|---|

| 小林 鷹之 | 派閥縮小・若手登用 | 透明化・オンライン投票 | デジタル行政と企業誘致 |

| 茂木 敏充 | 調和重視で派閥抑制 | 安定的運営 | 交付金増額・インフラ整備 |

| 林 芳正 | ガバナンス強化 | 専門家参加型政策形成 | 地方大学投資・若者定着 |

| 高市 早苗 | 派閥脱却・規律強化 | 強力なリーダーシップ | 農業・伝統産業重視 |

| 小泉 進次郎 | 派閥脱却・若手登用 | 党員意見の反映制度 | 環境産業・観光振興 |

まとめ

自民党総裁選2025における党改革や地域振興政策では、候補者ごとに明確なカラーが見られます。派閥政治を抑制し透明性を高める改革を重視する候補がいる一方、安定した党運営を強調する候補もいます。また、地域振興策では「デジタル」「環境」「農業」といった分野に焦点を当てるなど、それぞれのビジョンが異なります。次のパートでは、各候補者の公約全体を俯瞰し、実現可能性や政策のバランスを総括していきます。

自民党総裁選2025 公約の実現可能性と候補者比較総括

ここまで自民党総裁選2025における候補者の公約をテーマごとに比較してきました。経済・物価対策、社会保障、外交・安全保障、外国人政策、党改革・地域振興といった幅広い分野にわたって、各候補者は独自のビジョンを提示しています。しかし、政策は掲げるだけでなく「実現可能性」が伴わなければ意味がありません。本パートでは、各候補者の公約の現実性、課題、そして総合的な評価を行います。

財源確保と減税公約の現実性

多くの候補が「減税」を掲げていますが、同時に社会保障や防衛費増額も主張しており、財源の裏付けが課題です。特に恒久的な所得減税や消費税軽減を提案する候補は、財政赤字をどう解消するのかが問われます。現実性を高めるためには、歳出改革や税体系の見直しが不可欠です。

社会保障と少子化対策の持続性

候補者ごとに「高齢者重視型」と「次世代支援型」のスタンスが分かれました。短期的な負担軽減策は国民に支持されやすい一方、長期的な制度改革を進めなければ持続可能性は確保できません。子育て支援や教育無償化を掲げる公約は将来への投資として重要ですが、実施には財源と社会的合意形成が不可欠です。

外交・安全保障の方向性

防衛費の増額は全候補に共通していますが、規模や重点分野で違いがあります。高市氏のように強硬な安全保障政策を掲げる候補は抑止力を高められる一方、外交摩擦のリスクも伴います。林氏や小泉氏のように協調重視の外交姿勢は国際社会での信頼を得やすい反面、抑止力不足を懸念する声もあります。

外国人政策・移民政策の論点

労働力不足への対応として外国人労働者の受け入れを拡大すべきか、それとも制限すべきかは候補者で大きく割れています。開放的な政策は経済の即効性を高めますが、社会統合や治安維持の課題を伴います。逆に抑制的な政策は国民の安心感を得られるものの、労働力不足を解消できるか疑問が残ります。

党改革と政治文化の刷新

派閥政治の影響をどこまで抑えるかは、自民党総裁選における重要なテーマです。小泉氏や小林氏のように派閥脱却や透明性を掲げる候補は国民受けが良い一方、党内基盤が脆弱という課題があります。茂木氏のように調和型の運営を掲げる候補は安定感があるものの、改革色に欠けると見られています。

候補者別 公約の強みと弱み

| 候補者 | 強み | 弱み・課題 |

|---|---|---|

| 小林 鷹之 | 若手改革派、経済安保・デジタル分野に強み | 党内基盤が弱く、実現力に不安 |

| 茂木 敏充 | 豊富な経験と安定感、経済・外交に強み | 改革色に乏しく、若者層への訴求力が弱い |

| 林 芳正 | 外交・安全保障の実務力、現実的な政策 | 即効性が薄く、強いアピールに欠ける |

| 高市 早苗 | 保守層の強い支持、安全保障政策の明確さ | 財政負担や外交摩擦リスクが大きい |

| 小泉 進次郎 | 国民的人気、環境・子育て重視の新鮮な政策 | 政策の現実性・実行力に疑問 |

まとめ

自民党総裁選2025は、候補者ごとに「安定と経験」「改革と刷新」「保守的強硬策」「協調外交」「次世代重視」といった異なる方向性を打ち出す選挙となっています。公約の実現可能性を見極めるためには、財源、党内基盤、国際環境といった制約を踏まえることが不可欠です。最終的に次期総裁が誰になるかによって、日本の経済政策や外交方針、社会保障制度の在り方が大きく変わることは間違いありません。

有権者や党員にとって、この総裁選は単なる党内人事ではなく、日本の未来を方向づける選択の場であると言えるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 自民党 総裁 選 公約 一覧|経済・減税・外交・社会保障を徹底比較 […]