外国人技能実習制度は廃止へ!新制度『育成就労制度』の全貌と今後の課題

外国人技能実習制度の歴史と背景

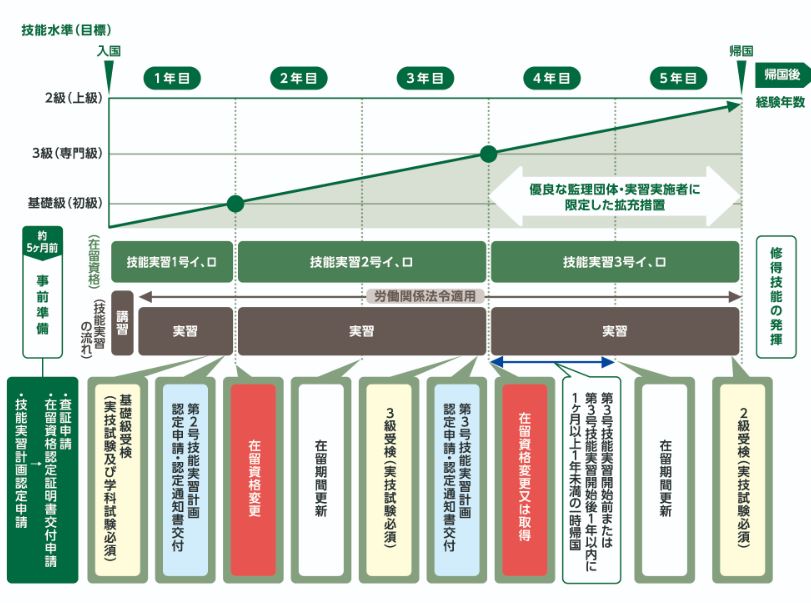

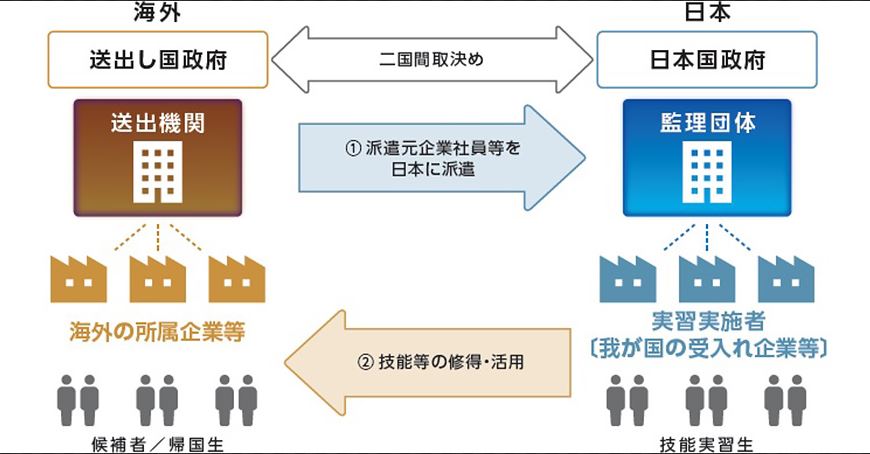

日本における外国人技能実習制度は、1993年に正式に創設されました。もともとは、開発途上国への技術移転を目的として始まった制度であり、日本企業が持つ高度な技能や知識を海外に広げることで、国際社会に貢献するという理念が掲げられていました。

当初は、アジア諸国を中心に若い労働者が来日し、日本の製造業や建設業などで技能を学び、帰国後に母国の産業発展に役立てるという循環モデルが期待されていました。このため、制度開始当初は「国際貢献」という性格が強調されていました。

しかし、その後の日本社会の変化が制度のあり方に大きな影響を与えることになります。特に、少子高齢化の進展による深刻な人手不足が顕在化し、製造業、農業、介護などの分野で外国人労働者の存在が不可欠となりました。こうした背景の中で、外国人技能実習制度は「国際貢献」から「労働力確保」という性格を強めていきます。

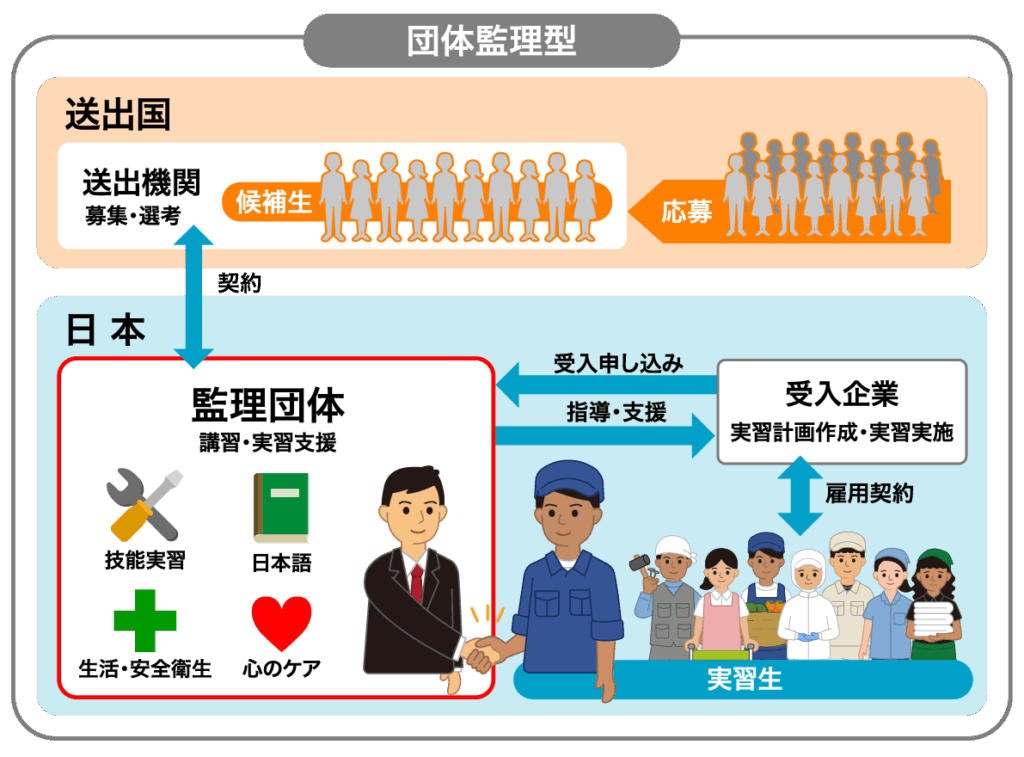

技能実習生の受け入れを管理するために、2017年には外国人技能実習機構(OTIT:Organization for Technical Intern Training)が設立されました。この機関は、監理団体や受け入れ企業を指導・監督する役割を担い、実習生の保護や不正防止を目的としています。これにより、制度の信頼性向上が図られましたが、それでも依然として数多くの問題が指摘されています。

このように、外国人技能実習制度は「国際貢献」という理想から始まり、現在では「人手不足の補填」という現実的な側面が大きくなっています。その背景を理解することは、新制度の意義を考えるうえで非常に重要です。

現行制度の問題点

外国人技能実習制度は、創設当初の理念である「国際貢献」から大きく変化し、現在では日本社会の人手不足を補う制度として機能しています。しかし、その一方で多くの問題が浮き彫りになっており、制度全体の信頼性を揺るがす事例も少なくありません。

1. 低賃金・長時間労働の実態

技能実習生は「研修」という名目で来日しているため、実際の労働環境では正規労働者と同等の業務を担っているにもかかわらず、賃金が最低賃金に近い水準で抑えられるケースが多く見られます。また、慢性的な人手不足の業界では長時間労働を強いられる実習生も多く、労働基準法違反の温床となることが問題視されています。

2. 転職の制限によるキャリア形成の阻害

現行の制度では、技能実習生は原則として受け入れ先の企業を変更することができません。仮に労働環境が劣悪であっても、転職の自由が制限されているため、実習生は不利な立場に置かれ続けるリスクがあります。この構造的な問題は、キャリア形成の妨げになるだけでなく、実習生の人権を侵害する要因ともなっています。

3. 人権侵害や失踪問題

一部の受け入れ企業や監理団体では、実習生に対するパスポートの取り上げ、過剰な管理、ハラスメントなどの人権侵害が報告されています。さらに、劣悪な環境から逃れるために失踪する実習生も増加しており、毎年数千人規模に達しています。こうした事態は、制度の健全性を大きく損なう結果となっています。

4. 国際社会からの批判

外国人技能実習制度は、国際労働機関(ILO)や国連からも繰り返し批判を受けています。特に「技能移転」という建前と、「実質的な労働力確保」という現実の乖離が指摘されており、日本の人権意識や労働慣行に対する疑念を生んでいます。

このように、現行制度には多くの課題が山積しており、単なる監督強化では解決が難しい構造的な問題が含まれています。これらの問題が、新制度への移行を促す大きな要因となっています。

新制度導入の背景

外国人技能実習制度が抱える数多くの課題を受け、日本政府は抜本的な制度改革に踏み切る方針を示しました。新制度の導入には、単なる制度改善にとどまらず、日本の将来の労働市場や国際的な信用に関わる重要な背景があります。

1. 深刻化する人手不足

日本社会は少子高齢化の影響で、あらゆる産業分野において人材不足が加速しています。特に製造業、建設業、農業、介護といった分野では、国内の労働力だけでは需要を満たすことができず、外国人材への依存度が高まっています。この構造的な課題に対応するため、実習生を「一時的な労働者」として扱うのではなく、長期的な就労を前提とした制度が必要とされました。

2. 国際社会からの批判と圧力

現行制度に対しては、国際社会から強い批判が寄せられてきました。人権侵害や劣悪な労働環境が繰り返し報道され、国連や国際労働機関(ILO)からも是正を求められています。日本が先進国として国際的な信用を維持するためには、外国人労働者を公正に扱う新たな仕組みが不可欠です。

3. 実習生の失踪増加

制度上の制約や過酷な労働環境に耐えかねて、実習生が失踪するケースは年々増加しています。失踪者は毎年数千人規模に上り、中には不法就労に至る事例もあります。このような状況は、制度そのものの正当性を揺るがし、治安や社会的な問題にもつながるため、根本的な改革が急務とされています。

4. 産業界の要望

企業側にとっても、現行制度は使い勝手が悪いという課題がありました。特に「転職制限」により柔軟な人材配置ができないことや、監理団体への依存によるコスト増が指摘されていました。そのため、企業からは「より実態に即した労働制度を」という強い要望が寄せられています。

以上のように、新制度導入の背景には「人材不足への対応」「国際的評価の改善」「制度の健全化」という三つの柱が存在します。これらを踏まえた新制度は、従来の実習制度とは大きく異なる性格を持つことになります。

新制度の概要

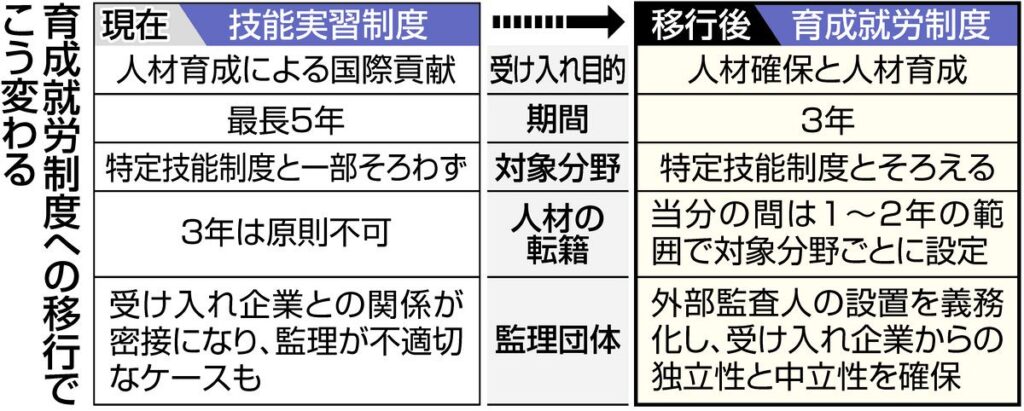

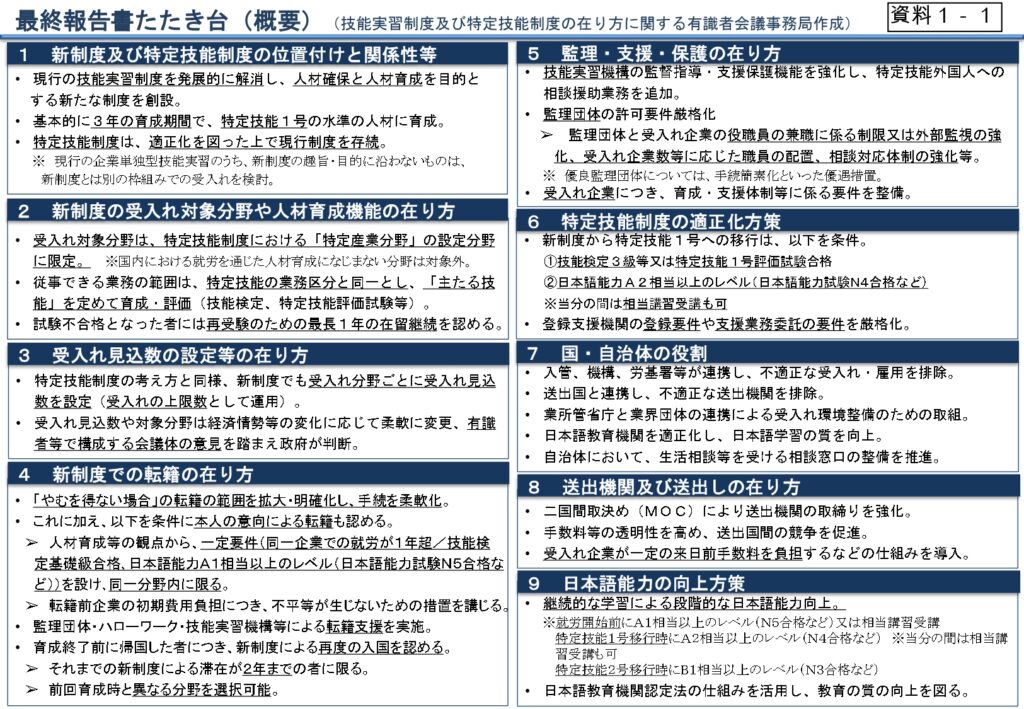

現行の外国人技能実習制度に代わり、政府は新たに「育成就労制度」を創設する方針を示しました。この新制度は、単なる技能移転を目的とした一時的な研修ではなく、日本の労働市場に適応しつつ、外国人材がキャリアを積み上げられる仕組みを目指しています。

1. 制度名称と位置づけ

「外国人技能実習制度」は廃止され、その後継として「育成就労制度」が導入されます。名称からも分かるように、「研修」ではなく「就労」を重視し、外国人材を一時的な労働者ではなく、将来的な戦力として受け入れる姿勢が明確にされています。

2. 就労と学びの両立

新制度では、外国人材が働きながら日本語や専門スキルを習得できる環境を整備することが求められます。これにより、労働力としての貢献だけでなく、実習生本人にとってもキャリア形成のメリットが大きくなります。

3. 転職の条件付き緩和

現行制度では原則禁止されていた転職について、新制度では一定の条件下で可能となります。例えば、労働環境に問題がある場合や、同じ職種内でより適した企業に移る場合など、実習生が自らのキャリアを選択できる自由度が拡大します。

4. 監督体制の強化

新制度では、外国人技能実習機構(OTIT)を中心に監督・支援体制が見直されます。特に、受け入れ企業や監理団体に対しては厳格な基準が設けられ、違反行為には罰則が科されるなど、制度の透明性と信頼性の向上が図られます。

5. 人権保護の強化

これまで繰り返し問題となっていた人権侵害に対し、新制度では相談窓口の拡充や外部機関によるモニタリングが導入されます。外国人材が安心して働ける環境を整えることが、制度運営の大きな柱となっています。

このように、新制度は従来の「技能実習」から脱却し、「労働と学びを両立させるキャリア制度」へと大きく舵を切っています。日本の労働市場における外国人材の位置づけを根本から変える可能性を秘めているといえるでしょう。

新制度での具体的な変更点

新制度「育成就労制度」では、現行の技能実習制度で問題視されていた点を改善するために、いくつかの重要な変更が盛り込まれています。ここでは、企業と実習生双方に大きな影響を与える具体的な変更点を整理して解説します。

1. 転職の条件緩和

従来制度では、実習生が受け入れ企業を変更することはほとんど不可能でした。しかし新制度では、同一職種・同一分野内であれば転職が可能となります。これにより、労働環境が改善されない企業から離れやすくなり、実習生の人権保護やキャリア形成に大きく寄与します。

2. 賃金・労働環境の改善

最低賃金ぎりぎりで働かされるケースが多かった現行制度に対し、新制度では労働契約の透明性の確保や適正な賃金水準の保証が求められます。また、長時間労働の是正や安全衛生管理の徹底も制度上の要件として盛り込まれており、労働環境の改善が期待されます。

3. キャリア支援の強化

新制度では、外国人材が将来的に母国や日本でキャリアを築けるように、日本語教育や専門スキル研修が重視されます。単なる「労働力」として扱うのではなく、人材育成を前提とした制度設計となっている点が大きな特徴です。

4. 人権保護の徹底

パスポートの取り上げやハラスメントなど、過去に問題となった人権侵害を防ぐため、外部機関による定期的な監査や相談窓口の多言語化が導入されます。これにより、外国人材が安心して働ける環境が整備されます。

5. 受け入れ企業への責任強化

企業は単に人材を確保するだけでなく、教育・生活支援・法令順守といった広範な責任を負うことになります。違反が確認された場合には、受け入れ停止や罰則が科されるなど、制度の実効性を高める仕組みが導入されます。

これらの変更点により、新制度は従来の「技能実習」から大きく進化し、外国人材にとっても企業にとってもより公平で持続可能な制度となることが期待されています。

企業への影響

新たに導入される「育成就労制度」は、外国人材を受け入れる企業にとっても大きな変化をもたらします。これまでの「低コスト労働力の確保」という位置づけから、「育成と定着を前提とした人材戦略」への転換が求められるのです。ここでは、企業が直面する具体的な影響について解説します。

1. 採用の自由度と人材流動性の増加

新制度では転職が条件付きで可能になるため、企業間での人材流動性が高まります。優れた環境を整備している企業には実習生が集まりやすくなる一方で、労働環境の悪い企業からは人材が流出するリスクが高まります。結果として、企業は外国人材を惹きつけるために労働環境の改善や教育体制の整備を進める必要が出てきます。

2. コスト負担の増加

従来の制度では、監理団体を介して比較的安価に労働力を確保できると考えられていました。しかし新制度では、適正賃金の支払いや教育プログラムの導入、さらには生活支援まで企業の責任範囲が拡大します。そのため、受け入れコストは増加する傾向にあります。

3. 労務管理・コンプライアンスの強化

新制度では、受け入れ企業に対して厳しいコンプライアンス遵守が求められます。法令違反や人権侵害が発覚した場合には、受け入れ停止や罰則といった厳しい制裁が科される可能性があります。これにより、企業はこれまで以上に労務管理を徹底する必要があります。

4. 外国人材の定着効果

一方で、環境を整備した企業にとってはメリットも大きいのが新制度の特徴です。日本語教育やスキル研修を通じて成長した外国人材は、長期的に企業に定着する可能性が高まります。これは、単なる人手不足の解消にとどまらず、将来の戦力育成につながります。

5. 企業イメージの向上

外国人材を適正に扱い、育成に力を入れる企業は、社会的評価の向上にもつながります。近年はESG経営やサステナビリティへの関心が高まっており、人材を大切にする企業姿勢は国内外からの信頼を獲得する大きな要因となります。

このように、新制度は企業にとって負担増となる面もある一方で、人材の質や企業価値を高めるチャンスともいえます。今後の日本経済において、外国人材をいかに育て、定着させるかが企業の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

実習生への影響

新制度「育成就労制度」は、これまでの技能実習制度で不利益を被ってきた外国人材にとって、大きな転換点となります。制度改正は実習生に直接的なメリットをもたらす一方で、依然として課題も残されており、その両面を理解することが重要です。

1. キャリア形成の選択肢拡大

新制度では、一定条件下での転職が認められることから、実習生が自らキャリアを選択できる自由度が広がります。労働環境が悪い企業から離れ、より良い職場を選べる可能性は、将来的なキャリア形成に大きくプラスとなります。

2. 労働環境改善によるメリット

適正賃金の保証や長時間労働の是正、安全衛生管理の強化といった新制度の取り組みは、実習生の生活の安定化に直結します。これにより、従来のように最低賃金ギリギリで過酷な労働を強いられるリスクが軽減され、安心して働ける環境が整うことが期待されます。

3. 日本語・スキル教育の拡充

新制度では、単なる労働力ではなく「人材育成」に焦点が置かれます。そのため、日本語教育や専門的な技能研修が拡充され、実習生のスキルアップにつながります。これは、母国帰国後の就職や、日本での長期的なキャリア形成に役立つ大きな要素となります。

4. 人権保護の強化

パスポートの取り上げやハラスメントなど、過去に問題となっていた人権侵害についても、新制度では外部監査や相談窓口の強化によって改善が進められます。これにより、実習生が声を上げやすくなる環境が整い、不当な扱いを受けにくくなると考えられます。

5. 依然として残る課題

一方で、すべての問題が解決されるわけではありません。例えば、転職の自由は完全に認められるわけではなく、職種の制約や一定条件下でのみ許可されるため、依然として制限があります。また、日本語力の不足や文化的な違いによる孤立感といった課題も引き続き存在します。

このように、新制度は実習生にとって大幅な改善をもたらす一方で、制度運用や受け入れ側の姿勢によって成果が大きく左右されます。今後は、制度の理念を現場でいかに実現できるかが重要なポイントとなるでしょう。

今後の展望とまとめ

外国人技能実習制度から「育成就労制度」への移行は、日本における外国人材受け入れのあり方を根本から変える大改革です。これまでの問題を改善し、外国人材が安心して働ける環境を整えることは、日本社会の持続可能性を高めるためにも不可欠です。

1. 改革成功のカギ

新制度の最大のポイントは、制度設計だけでなく現場での実効性にあります。企業が積極的に外国人材の育成・支援に取り組み、適正な労務管理を行わなければ、制度は形骸化してしまいます。制度を生かすのも殺すのも、受け入れ側の姿勢次第といえるでしょう。

2. 国際社会での評価

新制度が実効的に運用されれば、日本は人権を尊重しながら外国人材を受け入れる先進国モデルとして国際的評価を高めることができます。逆に、形だけの改革にとどまれば、従来と同じ批判を繰り返し受ける可能性があります。

3. 日本社会への影響

新制度は、日本社会にも多大な影響を及ぼします。外国人材が長期的に定着すれば、地域経済やコミュニティに新たな活力をもたらし、多文化共生社会への一歩となります。これは単に労働力不足を補うだけでなく、日本の将来像そのものを形作る重要な要素となるでしょう。

4. 今後の課題と展望

新制度には期待が寄せられる一方で、課題も多く残されています。例えば、転職制限が完全には撤廃されていないこと、日本語教育や生活支援の体制が十分でない地域が存在することなどです。今後は、制度の柔軟性を高めつつ、受け入れ側と外国人材双方にとって「win-winの仕組み」を構築していくことが求められます。

まとめると、新制度「育成就労制度」は、日本が直面する人材不足と国際的信用の両立を目指す重要な政策です。制度が真に機能すれば、日本は外国人材にとって魅力ある就労先となり、社会全体に大きな利益をもたらすでしょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません