岩屋外相がJICAホームタウン事業を撤回し陳謝|誤解と混乱の背景・国内外の反応・今後の政府と国際協力の課題を徹底解説

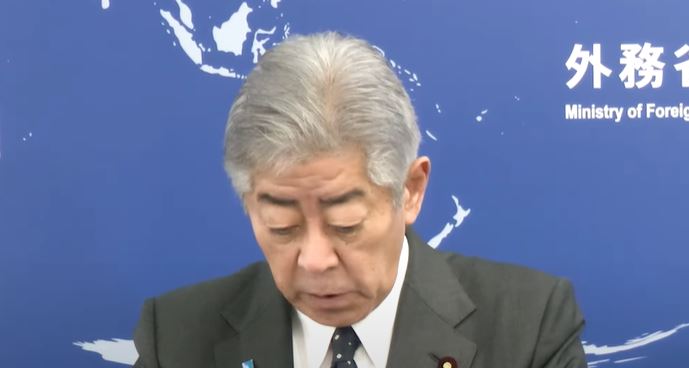

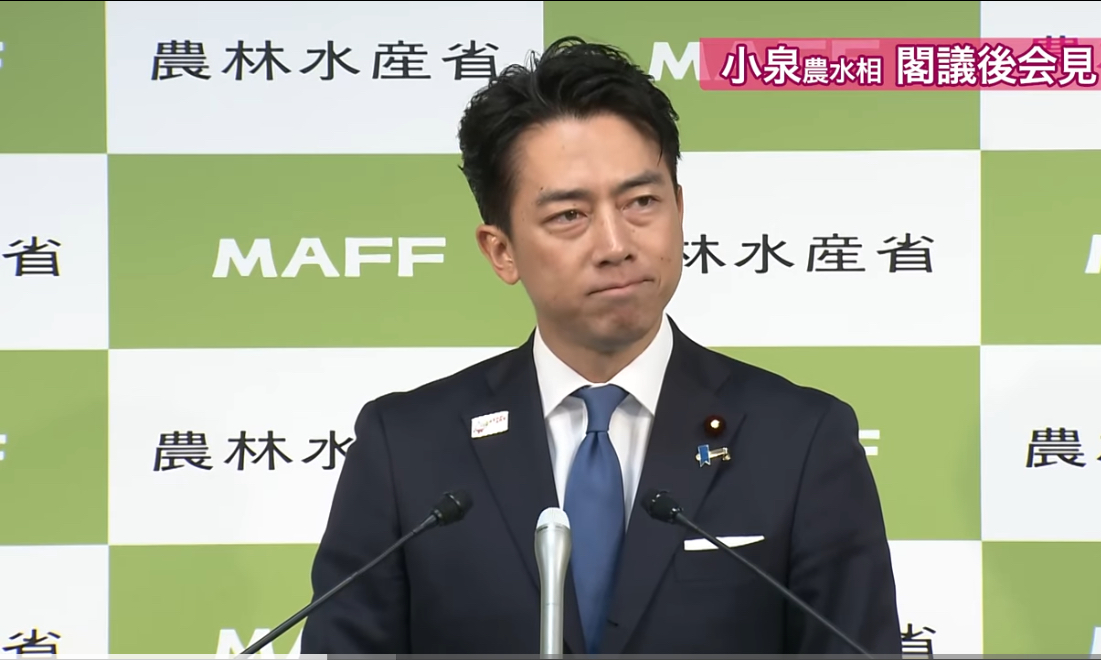

岩屋外相の謝罪と事業撤回の背景

2019年、岩屋毅外務大臣は、国際協力機構(JICA)が推進していた「ホームタウン事業」に関して、 国民や関係者に誤解と混乱を与えたとして正式に陳謝しました。外相が記者会見で頭を下げる姿は大きく報じられ、 国内の世論に強い関心を呼び起こしました。

本来、この事業は地域活性化や国際交流を目的とした前向きな取り組みとして企画されていましたが、 その趣旨や内容が十分に周知されず、誤った理解が広がったことで批判が集中しました。 結果として、外務省とJICAは「ホームタウン事業」の撤回を決定するに至ったのです。

謝罪の意味と政治的インパクト

外相が公式に謝罪するという行為は、単なる事業の中止発表以上の意味を持ちます。 それは「政府の説明不足を認める」という姿勢の表れであり、今後の外交方針や地域政策にも影響を及ぼしかねない重大な判断といえるでしょう。

謝罪会見では、岩屋外相は「国民に正確に意図を伝えられず、誤解と混乱を招いた」と述べ、 外務省としての責任を認めました。これは、近年の政策において国民の理解と納得を得ることの重要性が増していることを示す象徴的な出来事でもあります。

ホームタウン事業撤回の社会的反響

撤回の発表を受け、メディアや有識者からは「性急な企画だったのではないか」「国民への説明を軽視した結果」といった批判が相次ぎました。 一方で、「国民の声を反映した柔軟な対応だ」と評価する声もあり、世論は二分しています。

特に地方自治体の一部からは、外国人材との交流や地域振興のチャンスを失ったことを惜しむ声が聞かれました。 一方、国民の中には「拙速な国際協力は地域に混乱をもたらす」と懸念を示す層も存在し、事業に対する期待と不安が交錯していたことが浮き彫りになりました。

なぜ謝罪が重要だったのか

現代の政治においては、政策の方向性そのものだけでなく、そのプロセスや説明責任が強く問われる時代になっています。 岩屋外相の謝罪は、単に「誤解を解く」ためのものではなく、国民と政府との信頼関係を維持するための不可欠な対応でした。

この謝罪を通じて、政府は「国民との対話不足が重大な政治的リスクにつながる」という教訓を改めて学んだといえるでしょう。 そして、この出来事は今後の国際協力や地方創生政策において、透明性と丁寧な説明がいかに重要であるかを象徴する事例となりました。

まとめ:導入としての位置づけ

岩屋外相の謝罪と事業撤回は、単なる一施策の終了ではなく、日本の国際協力政策に対する国民の信頼感、 そして政府の説明責任に対する評価を左右する大きな出来事でした。本記事では、この事業の概要や問題点、今後の課題について詳しく解説していきます。

JICAホームタウン事業とは何か

岩屋外相が謝罪とともに撤回を発表した「JICAホームタウン事業」とは、一体どのような取り組みだったのでしょうか。 この事業は、国際協力機構(JICA)が主導し、地方自治体や地域社会との連携を通じて、 外国人材や国際交流の機会を広げ、地域振興につなげることを目的として企画されていました。

事業の基本的な目的

JICAホームタウン事業は大きく分けて以下の目的を掲げていました。

- 地方創生の推進:少子高齢化や人口減少に悩む地方都市に、国際的なつながりを通じて活気をもたらす。

- 国際交流の促進:地域住民と外国人材との交流を深め、相互理解を広げる。

- 外国人材の定着支援:労働力不足が深刻な地方において、外国人が暮らしやすい環境を整える。

- 地域経済の活性化:国際的な人的ネットワークを活かし、観光や産業に新しい可能性を生み出す。

これらの目的は、単なる人材確保にとどまらず、日本社会が直面する構造的な課題に対する包括的な解決策として期待されていました。

事業の具体的な仕組み

「ホームタウン事業」の構想では、全国の地方都市や自治体がJICAのサポートを受けながら、 外国人材や留学生を受け入れ、地域コミュニティと共に交流を深めていくことが想定されていました。 具体的には以下のような取り組みが計画されていました。

- 自治体とJICAが連携協定を結び、地域の国際交流プログラムを設計する。

- 留学生や技能実習生など外国人材を地域イベントや学校教育に積極的に参加させる。

- 地域住民との交流拠点を設置し、生活支援や言語教育を行う。

- 観光資源や特産品を国際的に発信し、地域経済の底上げにつなげる。

このように、単なる「外国人受け入れ政策」ではなく、地域社会と外国人が共生するモデルを築くことが大きな狙いでした。

地方自治体からの期待

少子化と人口流出に悩む地方にとって、JICAホームタウン事業は新しい希望とされていました。 実際、多くの自治体が「地域に国際色を取り入れることで新しい魅力を創出できる」と期待を寄せていたのです。 また、観光業や農業などの分野では、外国人との協働が新たなビジネスチャンスを生む可能性も指摘されていました。

国際協力の新しい形としての位置づけ

従来のJICAの活動といえば、海外援助や技術協力など、国外での国際支援が中心でした。 しかし、この「ホームタウン事業」は国内の地域を舞台にした国際協力の新しい形であり、 「日本社会そのものを国際化する」という大きな挑戦でもありました。

言い換えれば、これは「外に出ていくだけの国際協力」から「内に取り込む国際協力」へとシフトする象徴的なプロジェクトだったのです。

しかし広がった誤解

このように前向きな意義を持つ事業であったものの、実際には「外国人を大量に受け入れる政策なのではないか」「地域が混乱するのではないか」 といった誤解が広まりました。十分な情報発信がなされなかったため、国民の理解が追いつかず、 結果的に事業そのものが批判の的となり、撤回へと追い込まれました。

まとめ:構想と現実のギャップ

JICAホームタウン事業は、国際交流と地域振興を同時に実現しようとした革新的な試みでした。 しかし、意義や目的が正しく伝わらなかったことにより、構想と現実の間に大きなギャップが生じてしまったのです。 この点が、後に「誤解と混乱」を招いた根本原因の一つといえるでしょう。

JICAホームタウン事業に寄せられた期待とその可能性

JICAホームタウン事業は、撤回される前、多くの自治体や関係者から高い期待を集めていました。 その理由は、日本が直面する構造的課題――人口減少、労働力不足、地域経済の停滞――を同時に解決する糸口として注目されていたからです。 また、この事業は単なる「外国人材受け入れ」ではなく、国際協力を地域社会の中に根付かせるという新しいビジョンを掲げていました。

地方創生への寄与

まず第一に期待されたのは、地方創生への貢献です。人口流出が止まらない地方都市にとって、 外国人との交流や定住促進は新しい人口流入のきっかけになる可能性を秘めていました。

- 若年層の外国人材が地域で働くことで、労働力不足を補う。

- 留学生が地域に根付き、新しい文化や視点を持ち込むことで地域社会を活性化する。

- 多文化共生の環境が整うことで、地域の魅力が国内外に発信されやすくなる。

このような効果は、地方自治体がこれまでに直面してきた「人が減り、経済が縮小する」という負のスパイラルを断ち切る可能性を秘めていました。

観光業や地域経済の活性化

観光業界や地場産業にとっても、ホームタウン事業は大きな追い風になると期待されていました。 外国人材や留学生が地域に定着することで、その人々が母国とのネットワークを生かし、観光客誘致や輸出促進につなげる可能性があったのです。

例えば、アジアや欧州からの留学生が地域の観光資源を発信すれば、国際的なPR効果が期待できます。 また、農産物や伝統工芸などの特産品も、外国人を通じて新しい市場に広がる余地がありました。

教育・文化面での効果

この事業は教育や文化の側面でも大きな期待を背負っていました。地域の学校に留学生や外国人材が関わることで、 子どもたちが早い段階から多様な価値観や文化に触れる機会を得られます。

- 学校での国際交流イベントの実施

- 語学教育の充実

- 異文化理解の促進

これらの取り組みは、日本社会全体が国際化に適応していくための基盤づくりともいえるものでした。 特に、グローバル人材の育成という観点からは、子どもたちが外国人と自然に交流できる環境が非常に重要だと考えられていました。

国際協力の新たなモデルとしての可能性

従来の国際協力は「日本から海外へ」という一方向的な支援が主流でしたが、 ホームタウン事業は「地域と世界をつなぐ双方向の国際協力」を掲げていた点で画期的でした。

例えば、外国人材が地域で働きながら技術や知識を学び、将来的に母国へ還元するという循環型のモデルが期待されていました。 その一方で、日本の地域社会は外国人との共生を通じて新しい文化的価値を育むことができるのです。

企業や経済界からの期待

企業にとっても、この事業は人材確保や市場拡大のチャンスと受け止められていました。 特に中小企業や農業分野では、慢性的な人手不足が深刻化しており、外国人材の力を借りることで持続可能な経営を実現できると期待されていたのです。

また、外国人材の定着によって地域に新しい消費需要が生まれる可能性もありました。 住宅、教育、医療、食品など、生活全般にわたって経済の裾野が広がることが見込まれていたのです。

地域の国際化と日本社会への影響

JICAホームタウン事業が成功すれば、日本社会はより多文化共生型の社会へとシフトしていくことが期待されていました。 地域ごとに外国人が自然に溶け込むことで、日本全体の国際競争力が高まり、世界から「開かれた国」としての評価を得る可能性もあったのです。

まとめ:実現すれば得られた未来像

JICAホームタウン事業は、地方創生、国際交流、教育、人材確保、経済活性化など、多方面にわたる効果が期待された壮大な構想でした。 もし実現していれば、日本社会に大きな変革をもたらし、新しい「国際協力のかたち」として世界から注目を集めていたかもしれません。

しかし、その可能性が正しく伝わらなかったことこそが、今回の撤回の大きな背景であり、今後の課題といえるでしょう。

なぜ誤解と混乱が生じたのか

JICAホームタウン事業は、本来であれば地域振興と国際交流を結びつける前向きな取り組みでした。 しかし、実際には「誤解と混乱」を招き、結果として撤回に追い込まれることとなりました。 ここでは、なぜこのような事態が発生したのか、その背景を詳しく解説します。

説明不足と情報発信の不十分さ

最大の要因として挙げられるのが、政府およびJICAによる情報発信の不十分さです。 事業の目的や仕組みが十分に説明されないまま報道され、国民の間で「外国人が大量に流入するのではないか」 「地域が混乱するのではないか」といった不安が広がりました。

政策の企画段階から丁寧な説明が欠けていたため、国民が事業の意義を正しく理解する機会を失ったのです。 これは「透明性の欠如」ともいえる重大な問題でした。

メディア報道による誤解の拡大

一部メディアが断片的な情報を大きく取り上げたことで、誤解はさらに拡大しました。 本来の趣旨は「国際交流と地域活性化」だったにもかかわらず、 「外国人受け入れ拡大」という側面だけが強調され、国民の間に不安や疑念を広めてしまったのです。

特に地方では、労働環境や生活基盤が十分に整っていない中での受け入れに懸念を抱く声が強く、 「地域が外国人に乗っ取られるのでは」といった極端な意見まで飛び交いました。

国民の不安心理とのギャップ

そもそも日本社会には、急激な人口減少や外国人労働者の増加に伴う不安心理が存在していました。 生活習慣や文化の違いに対する懸念、治安や雇用への影響を心配する声が根強くあります。

そうした背景がある中で、十分な説明なしに「外国人と共生する」という構想だけが先走ったことで、 国民の不安心理を逆に刺激する結果となったのです。

自治体との連携不足

もう一つの問題は、自治体との連携不足でした。 JICAと外務省が主導する形で事業が企画されましたが、 地域住民や地方自治体の意見が十分に反映されなかったことが誤解を生む原因となりました。

もし初期段階から各自治体と協力し、地域の実情に即した説明や計画を行っていれば、 ここまで大きな混乱は避けられた可能性があります。

スピード感と拙速さ

さらに、事業の進め方が拙速だったことも批判の的となりました。 新しい国際協力の形として注目された一方で、準備不足のまま発表された印象を国民に与えてしまったのです。

政策において「スピード感」は重要ですが、十分な議論や合意形成を欠いたままの発表は、 逆に「拙速さ」として受け取られ、信頼を損ねる結果となりました。

批判の具体的な内容

批判の声は大きく分けて以下の3点に集約されます。

- 安全・治安への懸念:外国人流入による治安悪化への不安。

- 雇用問題:地域の雇用が奪われるのではないかという懸念。

- 文化的摩擦:生活習慣や価値観の違いによるトラブル発生の心配。

これらは必ずしも事実に基づくものではありませんでしたが、説明不足によって誤解が広がり、 結果的に「批判の声」が政策決定を左右する形となったのです。

まとめ:説明責任の欠如が招いた失敗

JICAホームタウン事業における「誤解と混乱」の根本原因は、説明責任の欠如にありました。 目的や効果を丁寧に伝え、国民や自治体と共に進めていれば、ここまでの批判は免れたかもしれません。

この事例は、今後の政策形成において「いかに国民と共有するか」「どのように信頼を構築するか」という点がいかに重要かを示す教訓となったのです。

外相の謝罪と撤回の理由

岩屋毅外務大臣は、JICAホームタウン事業の撤回を発表すると同時に、 「誤解と混乱を招いた」として国民や関係者に深く謝罪しました。 この謝罪と撤回の背景には、単なる事業の失敗ではなく、 政治的判断や世論との関係性が色濃く反映されていました。

岩屋外相の公式コメント

記者会見において岩屋外相は次のように述べました。 「国民の皆さまに正確な意図を伝えることができず、結果として誤解と混乱を招いた。 外務省として責任を痛感している。」

この発言は、外務省の情報発信不足を正面から認めるものとなり、 政策形成における「説明責任」の重みを改めて浮き彫りにしました。

撤回の理由① 世論の反発

撤回に至った最大の理由は、国民からの強い反発でした。 「外国人材の大量受け入れにつながるのではないか」「地域の安全や雇用に悪影響を及ぼすのではないか」といった声が広がり、 支持を得るどころか不安が先行してしまったのです。

特に地方住民の間では「地域の実情を理解していない政策だ」との批判が根強く、 政府としても無視できない状況に追い込まれました。

撤回の理由② 自治体との温度差

一部の自治体からは事業への協力姿勢が見られたものの、 多くの自治体は「具体的な準備が不足している」と懸念を示していました。 地域ごとの事情を十分に考慮しないまま進められたことが、 自治体との温度差を広げ、結果的に撤回へとつながりました。

撤回の理由③ 政策の拙速さ

ホームタウン事業は構想段階から大きな注目を集めましたが、 準備や説明が不十分なまま表に出されたため「拙速な政策」という批判を招きました。 この「拙速さ」は、政策そのものの信頼性を損ない、 外務省としても続行が難しいと判断せざるを得なかったのです。

撤回の理由④ 外交政策への影響懸念

もう一つの背景には外交的な配慮もありました。 国際協力を国内に取り込む革新的な試みであった一方で、 「受け入れ国として準備不足」という印象を与えかねず、 海外との信頼関係に影響を及ぼすリスクがありました。

外務省としては、国際社会に「責任ある対応」を示す必要があり、 拙速な事業を継続することは得策ではないと判断したのです。

撤回決断の政治的意味

撤回は単なる政策の中止にとどまらず、政治的な意味合いを持っています。 それは「国民との信頼関係を重視する」という政府の姿勢を明確に示した点です。

政府が国民の不安を無視して事業を強行すれば、政治不信がさらに拡大する恐れがありました。 そのリスクを回避するためにも、撤回と謝罪は不可避の選択だったのです。

信頼回復への第一歩としての謝罪

岩屋外相の謝罪は、単なる形式的なものではなく、国民との信頼を取り戻すための第一歩と位置づけられます。 説明不足を認めた上での撤回は、今後の政策において「透明性」と「合意形成」を重視する姿勢を打ち出すメッセージでもありました。

まとめ:謝罪と撤回の本質

JICAホームタウン事業の撤回は、政策そのものの是非よりも、 国民への説明不足と合意形成の欠如が引き起こした結果でした。 岩屋外相の謝罪は、その責任を明確に認め、信頼回復への道を模索するものだったのです。

この出来事は、今後の国際協力や地域政策において「いかに国民と向き合うか」という課題を突きつける象徴的な事例となりました。

今後の政府・JICAの対応

JICAホームタウン事業の撤回は、政府やJICAにとって大きな教訓となりました。 一度は期待を集めたプロジェクトが国民の理解不足により頓挫したことで、今後の国際協力政策や地域振興策のあり方に見直しを迫ることになったのです。 ここでは、撤回後に想定される政府・JICAの対応や課題について詳しく整理します。

透明性を高める情報発信

今回の事業撤回で最も問題視されたのは「説明不足」でした。 政府とJICAは今後、政策を打ち出す際に透明性を確保し、国民や自治体にわかりやすく説明する体制を整える必要があります。

- 事業目的や効果を明確に示す資料の作成

- オンライン説明会や公聴会の開催

- 報道機関との連携強化による正確な情報伝達

特に国民に不安を与えやすい「外国人材」「地域共生」といったテーマでは、誤解を招かない丁寧な説明が不可欠です。

自治体との連携強化

地域社会と共に進めるプロジェクトにおいて、自治体の役割は極めて大きなものです。 今後は自治体と早期に協議を重ね、地域の実情に合わせた形で事業を設計することが求められます。

例えば、農業中心の地域と観光地では、外国人材の活用方法や国際交流の進め方が異なります。 そのため、全国一律の仕組みではなく、地域特性を尊重した柔軟なプログラム設計が必要になるでしょう。

国際協力と国内政策の調和

JICAはこれまで主に海外支援を担ってきましたが、今後は「国内における国際協力」という新しい役割を模索する動きが強まると考えられます。 ただし、それは外交政策と国内政策のバランスを取る難しさを伴います。

今後は外務省や地方自治体と連携しつつ、国際協力を国内の課題解決に結びつける仕組みを検討する必要があります。 その際には「受け入れる地域の負担」を軽減するための制度設計が不可欠です。

外国人材政策の再構築

今回の事業撤回を受けて、外国人材に関する政策全体の見直しが求められるでしょう。 特に技能実習制度や特定技能制度など既存の枠組みと、地域共生を目的とする新しい取り組みをどう調和させるかが課題となります。

政府は単に「外国人を受け入れる」だけでなく、教育、医療、住居、社会保障といった生活基盤の整備をセットで進める必要があります。 これにより、国民の不安を軽減し、外国人が安心して定着できる環境を作ることが可能となります。

国際社会への発信

撤回は国内向けの判断でしたが、国際社会に対しても適切な説明が求められます。 「日本は外国人材や国際交流に後ろ向きなのではないか」という誤解を与えないよう、政府は積極的に姿勢を発信する必要があります。

例えば、海外のメディアや国際会議において「日本は国際協力を重視しており、今回の撤回は透明性確保のための判断だった」と説明することが信頼回復につながるでしょう。

新たな国際交流プログラムの検討

ホームタウン事業そのものは撤回されましたが、その理念を引き継いだ新しいプログラムの検討が進められる可能性があります。 例えば以下のような形です。

- 短期交流プログラムを通じた段階的な導入

- 特定分野(観光、農業、教育など)に限定した地域協力事業

- 既存制度との統合による効率化

こうした新たな取り組みは「小さく始めて大きく育てる」アプローチで実施される可能性が高く、国民の理解を得ながら進めることが重要です。

まとめ:信頼回復に向けた課題

政府とJICAが今後取り組むべき最優先課題は「信頼回復」です。 そのためには、国民への丁寧な説明、自治体との協力体制の強化、そして国際社会への積極的な発信が欠かせません。

ホームタウン事業の失敗は苦い経験となりましたが、同時に「国民とともに進める国際協力」の重要性を再確認するきっかけにもなりました。 今後の政策において、この教訓をどう活かすかが問われています。

国内外からの反応

JICAホームタウン事業の撤回と岩屋外相の謝罪は、国内外に大きな反響をもたらしました。 国民の間では賛否が分かれ、メディアや有識者からも多様な意見が出されました。 さらに国際社会からも、日本の対応に対する評価や懸念が表明されています。 ここでは国内外の反応を整理し、その背景を探っていきます。

国内世論の反応

国内では、撤回を肯定する意見と否定的な意見の双方が見られました。 特に注目されたのは以下のような声です。

- 肯定的な意見:「誤解を招く政策を早めに撤回したのは正しい判断」「国民の声を尊重した姿勢を評価できる」

- 否定的な意見:「期待していたのに残念」「説明不足で終わらせるのは無責任」「地方創生の機会を失った」

このように世論は二分しており、国民の間に根強い不安と期待が混在していたことが浮き彫りになりました。 特に地方住民の中には「地域振興につながる可能性を無駄にした」と失望する声も多く聞かれました。

自治体の反応

地方自治体の反応もまた分かれました。積極的に国際交流を進めてきた自治体からは「撤回は残念」との声が上がった一方で、 慎重派の自治体は「住民への説明が足りないまま進められなくて良かった」と安堵する反応を示しました。

特に農業や観光業が主要産業の自治体では、外国人材との協働を期待していたため、撤回に対する落胆が強かったのが特徴的です。

メディアや有識者の評価

国内メディアの論調もさまざまでした。 一部のメディアは「拙速な政策立案が混乱を招いた」と批判し、政府の説明責任を追及しました。 一方で「国民の声を踏まえた柔軟な対応」として評価する論調もありました。

有識者の間では「国際交流の理念は重要だが、実現には丁寧な合意形成が不可欠」という指摘が多く、 今回の撤回を「今後の政策形成に活かすべき教訓」とする意見が主流でした。

国際社会からの反応

海外からも日本の対応に注目が集まりました。 一部の国際メディアは「日本が外国人材受け入れに後ろ向きになったのではないか」と懸念を表明しました。 特に労働力不足が深刻な日本にとって、外国人材政策は国際的な関心事であり、撤回は「消極的な姿勢」と受け止められるリスクを孕んでいました。

一方で「国民との対話を重視した誠実な判断」と評価する声もありました。 透明性や説明責任を優先した今回の対応は、民主的な意思決定の表れとして一定の理解を得たのです。

外交への影響

今回の撤回が外交に与える影響も無視できません。 JICAは日本の国際協力の象徴的存在であるため、その事業撤回は「国内の準備不足」を露呈したと受け止められる可能性があります。 これにより、日本の国際的信頼性が損なわれる懸念も指摘されています。

ただし、政府が迅速に謝罪と撤回を行ったことは「責任ある対応」として評価され、 むしろ日本の信頼を守る結果につながったとの見方もあります。

市民社会やNGOの意見

国際交流を推進するNGOや市民団体からは「理念を継続すべき」との声が強く上がりました。 彼らは「誤解を恐れて後退するのではなく、むしろ対話を重ねて理解を広げる努力が必要だ」と訴えています。

まとめ:賛否両論と残された課題

国内外の反応を総合すると、JICAホームタウン事業の撤回は賛否が分かれる結果となりました。 国民の不安を尊重した点は評価されつつも、期待を裏切った側面も否定できません。 また国際社会からは「日本の本気度」を問う声が上がり、今後の外交・国際協力政策への影響が懸念されています。

つまり今回の一件は、単なる政策撤回にとどまらず、国内外の信頼関係や今後の国際協力の方向性に大きな課題を突きつけたのです。

まとめと今後の課題

岩屋外相によるJICAホームタウン事業の撤回と謝罪は、日本の国際協力政策と地域振興に関する大きな転換点となりました。 この出来事は単なる事業の失敗にとどまらず、「国民との信頼関係」「政策形成における説明責任」「国際社会との向き合い方」という重要な課題を浮き彫りにしました。 ここでは今回の一件を総括するとともに、今後の日本が直面すべき課題について整理します。

今回の一件から見える教訓

JICAホームタウン事業の撤回は、多くの教訓を残しました。特に重要なのは次の3点です。

- 透明性の確保:国民に十分な説明を行わずに進められる政策は信頼を失う。

- 合意形成の重要性:自治体や住民の声を反映せずに政策を進めることは摩擦を生む。

- 国際社会への発信:国内向けの判断であっても、海外に与える印象を軽視できない。

これらの教訓は、今後の国際協力政策や地域振興策を進める上で欠かせない要素となるでしょう。

政府が取り組むべき課題

今後の政府に求められる対応は多岐にわたります。具体的には以下のような課題があります。

- 国民への丁寧な説明を徹底し、誤解を未然に防ぐ。

- 自治体との連携を強化し、地域ごとのニーズを反映した施策を設計する。

- 外国人材政策を包括的に見直し、受け入れから生活支援までを一貫して整備する。

- 国際社会に対しても積極的に発信し、日本の国際協力姿勢を明確に示す。

これらの課題に正面から向き合うことが、政府に対する信頼回復の鍵となります。

地域と国際協力の在り方

ホームタウン事業は撤回されましたが、「地域社会と国際協力をつなげる」という理念自体が否定されたわけではありません。 むしろ日本社会が国際化に直面する中で、地域と外国人材の共生は避けられないテーマです。

今後は「一度に大規模に導入するのではなく、地域ごとに小規模から始める」「実績を積み重ねながら国民の理解を深める」など、段階的なアプローチが必要となるでしょう。

国民との信頼関係の再構築

最大の課題は、国民との信頼関係をどう再構築するかです。 政策は国民の理解と支持があってこそ成り立ちます。 特に外国人材や国際交流といったテーマは、誤解や不安を抱かれやすいため、双方向の対話が不可欠です。

政府は一方的に情報を発信するのではなく、国民の声を反映しながら政策を修正していく柔軟性を持たなければなりません。

今後の展望

JICAホームタウン事業の撤回は一時的な後退に見えるかもしれません。 しかし、その過程で得られた教訓を活かせば、日本の国際協力や地域政策はより持続可能で実効性のあるものへと進化できるはずです。

国民の理解を得ながら段階的に取り組みを進めれば、将来的には再び「地域と国際協力をつなぐ新しいモデル」が実現する可能性があります。 その時こそ、日本が真に開かれた社会として世界から信頼を得ることができるでしょう。

まとめ:課題を未来への糧に

岩屋外相の謝罪とホームタウン事業の撤回は、日本にとって大きな試練でした。 しかし、それは同時に「課題を未来への糧に変える」チャンスでもあります。 国民との信頼を基盤に、透明性と合意形成を重視した政策運営を進めることで、より強固で持続可能な国際協力の道が開かれるのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 岩屋外相がJICAホームタウン事業を撤回し陳謝|誤解と混乱の背景・国内外… […]