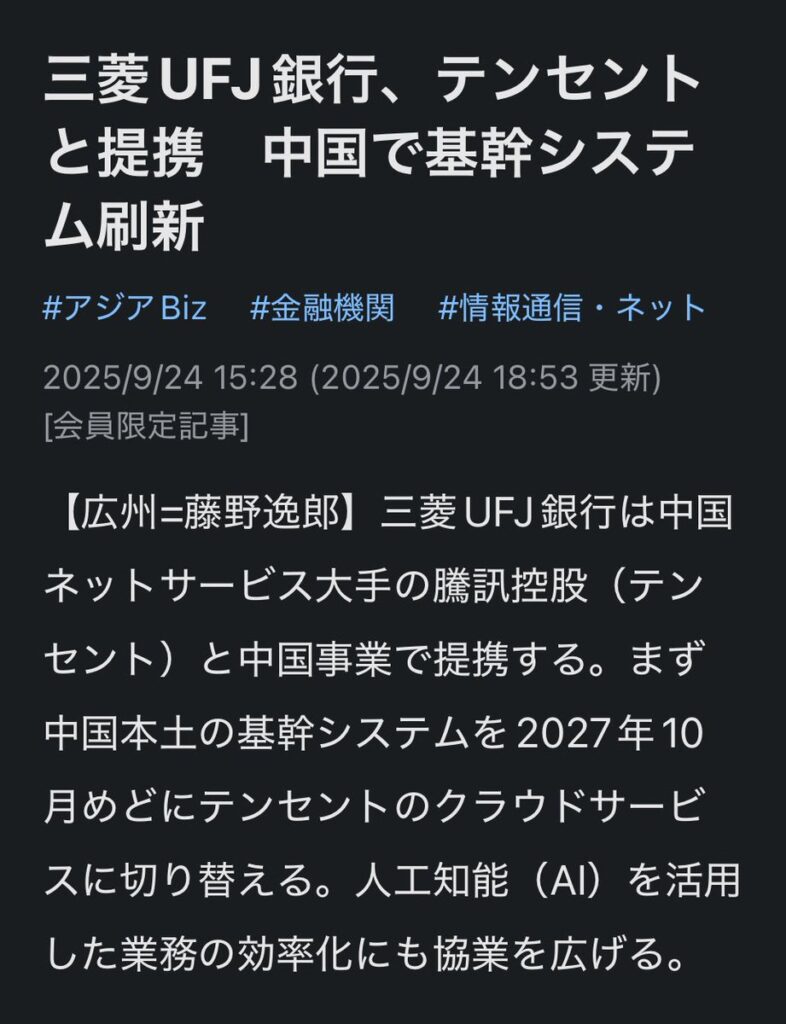

三菱ufj銀行 テンセントと提携が確実に。中国で基幹システム刷新し金融DXを加速。もうお前らの全てデータが中共へ送られるという日本最大の汚点が付けられた

三菱UFJ銀行とテンセントの提携概要

2025年、三菱UFJ銀行は中国での競争力を一段と高めるため、世界的IT企業であるテンセント(Tencent)と戦略的提携を発表しました。この提携により、中国国内における基幹システムの全面刷新を進め、デジタルバンキングの利便性と効率性を飛躍的に向上させることを目指しています。

今回の合意は、単なる技術導入にとどまらず、中国市場でのプレゼンス拡大、さらにアジア地域における金融デジタル化の加速を象徴する動きといえます。とりわけ、テンセントが持つ クラウド基盤・AI分析技術・モバイル決済ノウハウ が、三菱UFJ銀行のデジタル戦略と融合することで、銀行業務の高度化と新しい金融サービスの創出が期待されています。

提携の背景にある狙い

- 中国市場の急速なデジタル化への対応

- 既存システムの老朽化と効率性改善

- 現地顧客に適したサービスの開発

- 日本のメガバンクとしてのグローバル競争力強化

これらの要素を踏まえ、今回の提携は単なるシステム刷新ではなく、「金融DXの加速」という文脈で大きな意味を持っています。特に中国市場はモバイル決済やデジタル金融が生活の一部として浸透しているため、そのスピード感に追随するためには、現地の先端技術企業との協業が不可欠とされています。

今後の注目ポイント

本提携によって、三菱UFJ銀行は従来の枠を超えたデジタル金融サービスを展開する可能性があります。たとえば、テンセントの「WeChat Pay」との連携によるモバイル決済強化や、AIを活用したリスク管理の高度化などです。これにより、利用者はよりスピーディーで安全性の高い金融取引を享受できるようになると予測されています。

次章では、この提携が生まれた背景として、中国市場の金融環境と課題を深掘りしていきます。

提携の背景:中国市場の金融環境と課題

三菱UFJ銀行がテンセントと提携して基幹システムを刷新する背景には、中国市場特有の金融環境と課題が存在します。中国は世界でも有数のキャッシュレス社会を形成しており、モバイル決済の普及率はすでに90%を超えています。その中心的役割を担うのが、テンセントの「WeChat Pay」とアリババ系の「Alipay」です。

こうした状況下で、外国銀行が中国市場で競争力を維持・拡大していくためには、従来型の金融サービスだけでは不十分です。現地のユーザーが求める利便性やスピード感を満たすためには、デジタル基盤を根本から強化する必要があります。

中国金融市場の特徴

- モバイル決済の圧倒的普及:都市部から地方都市に至るまでスマホ決済が標準化

- AI・ビッグデータの積極活用:信用スコアやローン審査が自動化される環境

- フィンテック企業の台頭:銀行以外のプレイヤーが金融サービスを提供

- 規制環境の変化:金融当局による監督強化と国際企業への参入制約

日本のメガバンクにとっての課題

日本の銀行は長年にわたり安定的な金融インフラを提供してきましたが、中国市場ではその強みだけでは十分に通用しません。大きな課題は以下のとおりです。

- システムの老朽化:従来の基幹システムは柔軟性に欠け、急速な市場変化に追随できない。

- ユーザー体験の差:中国の若年層は直感的でスピーディーなサービスを好むため、UI/UX改善が不可欠。

- 現地競合の優位性:アリペイやWeChat Payが金融エコシステムを支配しており、外資系銀行の存在感は限定的。

- 規制対応の難しさ:データ管理や金融サービスの規制が頻繁に変わるため、柔軟なシステム運用が求められる。

提携が意味する解決策

こうした環境において、三菱UFJ銀行がテンセントと提携することは大きな意味を持ちます。テンセントの持つクラウド技術やAI分析力を導入することで、既存システムの制約を乗り越え、現地の金融市場に即したサービスを迅速に提供できるようになります。

さらに、現地のユーザーに寄り添ったUX設計や、最新の規制対応を柔軟に実現することで、外資銀行としての存在感を高めることが可能になります。今回の動きは、中国市場における単なる「進出」ではなく、「生き残り戦略」であるといえるでしょう。

次章では、刷新される基幹システムの狙いと、その技術的特徴について詳しく解説します。

基幹システム刷新の狙いと技術的特徴

三菱UFJ銀行がテンセントと提携して基幹システムを刷新する背景には、中国市場の急速なデジタル化に対応するための明確な戦略的意図があります。従来の金融システムは信頼性と安定性を重視してきましたが、その一方で、柔軟性やスピード感には課題が残っていました。新たなシステム刷新は、こうした従来の限界を超え、次世代の金融ニーズに応えるための大規模な変革といえます。

基幹システム刷新の狙い

- 業務効率化:勘定系システムや取引処理のスピードを飛躍的に向上させ、処理時間を大幅に短縮。

- ユーザー体験の改善:アプリやオンラインバンキングの操作性を強化し、モバイルファーストの顧客ニーズに対応。

- コスト削減:クラウド活用により、物理サーバーや保守運用コストを削減。

- 規制対応の迅速化:中国金融当局の規制変更に即応できる柔軟なシステムを構築。

- 新サービス創出:AIやビッグデータを活用し、パーソナライズされた金融商品や融資判断を提供。

これにより、三菱UFJ銀行は従来の「安定性中心の金融機関」から、「デジタルイノベーションを取り入れる金融プラットフォーマー」への進化を狙っています。

技術的特徴

テンセントとの提携で導入される新システムには、以下のような技術的特徴があります。

- クラウドネイティブ基盤:オンプレミス中心だったシステムをクラウドへ移行し、処理能力のスケーラビリティを確保。

- マイクロサービスアーキテクチャ:従来のモノリシック構造を分割し、サービスごとの独立運用を可能にすることで開発・改修のスピードを向上。

- AIによる自動化:融資審査、与信管理、不正検知をAIが担当し、人手による業務を大幅に削減。

- API連携:外部フィンテックサービスやモバイル決済とのシームレスな統合を実現。

- 高度なセキュリティ:データ暗号化や多層防御を実装し、国際基準を満たす情報セキュリティ体制を整備。

刷新による効果

システム刷新の結果として、三菱UFJ銀行は以下のような成果を期待できます。

- 従来比で30〜50%の業務効率化を実現

- モバイルアプリ利用者の顧客満足度向上

- 規制変更への迅速な対応力確保

- 中国市場におけるブランド力と信頼性の強化

この刷新は単なるシステム更新にとどまらず、金融業務の根幹を変えるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進と位置づけられます。三菱UFJ銀行にとって、中国市場は巨大な成長ポテンシャルを秘めており、テンセントの技術を取り込むことで現地金融エコシステムへの適応力を高めています。

他行との差別化要因

日本のメガバンクの中でも、ここまで大規模に中国現地企業と提携してシステム刷新を進める事例は珍しく、三菱UFJ銀行は明確に競合との差別化を狙っています。今後、クラウドネイティブやAI活用に踏み込むことで、現地利用者にとって利便性の高い金融体験を提供し、シェア拡大につなげていく方針です。

次章では、テンセントのクラウドおよびAI技術の具体的メリットについて詳しく見ていきます。

テンセントクラウドとAI活用の具体的メリット

三菱UFJ銀行が基幹システム刷新において注目するのは、テンセントが誇るクラウド技術とAIソリューションです。テンセントクラウドは中国国内で幅広く活用されており、モバイル決済やオンラインゲーム、Eコマースなど大規模トラフィックを処理するシステムを支えてきました。その実績は金融機関にとっても大きな信頼性を示すものです。

テンセントクラウドの強み

- 高いスケーラビリティ:繁忙期や取引急増時にもシステムを自動拡張できるため、安定稼働を実現。

- 分散型データセンター:中国全土に広がるデータセンター網により、低遅延かつ安定した通信環境を提供。

- コスト最適化:オンプレミスの物理サーバー維持費用を削減し、柔軟な従量課金モデルを採用。

- 規制順守への対応:中国当局のデータセキュリティ規制に沿った設計が可能で、外資系企業にとって重要な信頼基盤となる。

これにより、三菱UFJ銀行は従来の「処理能力の制約」や「システムの硬直性」といった課題を解消し、利用者に対して止まらない銀行サービスを提供できるようになります。

AI活用によるメリット

テンセントのAI技術は、金融サービスの幅広い領域に応用可能です。以下の分野で特に大きなメリットが期待されています。

- 与信審査の自動化:膨大なデータをAIが分析し、個人や企業の信用力を瞬時に評価。融資スピードの向上とリスク低減を両立。

- 不正検知の強化:AIが取引パターンをリアルタイムで監視し、不正アクセスやマネーロンダリングの兆候を早期に発見。

- 顧客サービスの向上:チャットボットや音声認識による24時間対応が可能になり、顧客満足度を大幅に高める。

- 投資・資産運用の最適化:AIが市場データを解析し、個人投資家にカスタマイズされた提案を行う。

- 業務プロセス自動化:バックオフィス業務をRPA+AIで効率化し、人件費削減と正確性向上を実現。

利用者にとってのメリット

三菱UFJ銀行とテンセントの提携は、銀行内部の効率化にとどまらず、実際の利用者にも直接的な恩恵をもたらします。

- モバイルアプリの応答速度が速くなることで、取引ストレスを軽減。

- 個人の利用履歴に基づいたパーソナライズされた金融サービスを受けられる。

- セキュリティが強化され、不正利用や情報漏洩のリスクが低下。

- AIカスタマーサポートにより、24時間365日の対応が可能。

三菱UFJ銀行にとっての長期的メリット

クラウドとAIを融合した基幹システムは、短期的な効率化に加えて持続的な競争力を生み出します。具体的には以下の点が挙げられます。

- 市場変化に合わせた迅速なサービス開発が可能。

- コスト削減効果により、新規事業への投資余力が拡大。

- データ活用により、中国市場に特化した独自の金融商品を開発できる。

- グローバル市場でのデジタルバンキング競争において優位性を確保。

このように、テンセントクラウドとAI活用は、単なるシステムの更新にとどまらず、金融サービス全体の質を変革する鍵となります。三菱UFJ銀行はこの提携を通じて、利用者に「より便利で安全な金融体験」を提供し、中国市場での確固たる地位を築こうとしています。

次章では、中国金融DXの最新動向と市場拡大予測を詳しく見ていきます。

中国金融DXの最新動向と市場拡大予測

中国は世界の中でも最も早いスピードで金融DX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいる国の一つです。モバイル決済の普及、デジタル人民元の実証実験、フィンテック企業の急成長など、デジタル金融の分野で常に先進的な取り組みが行われています。三菱UFJ銀行がテンセントと提携した背景には、このような中国特有の金融DXの急成長が大きく影響しています。

モバイル決済の圧倒的な普及

中国の金融DXを語るうえで外せないのがモバイル決済の浸透度です。WeChat PayとAlipayは市場シェアの大部分を占め、現金を使わない生活が日常化しています。小規模な露店から大手ショッピングモールまで、QRコード決済が標準となっており、都市部に限らず地方都市にも完全に浸透しています。

- 都市部でのモバイル決済利用率:約95%

- 農村部でも70%以上がスマホ決済を利用

- 利用者数は10億人超に拡大

この環境下で、銀行サービスも「モバイルファースト」でなければ顧客に選ばれなくなっています。

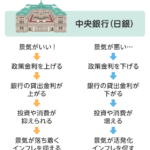

デジタル人民元の進展

もう一つの大きな動きが、中国人民銀行が進めるデジタル人民元(e-CNY)です。すでに複数都市で実証実験が進められており、2025年にはより広範囲での実用化が予測されています。デジタル人民元は国家主導の通貨デジタル化であり、モバイル決済事業者とも連携して利用が広がる見込みです。

外資系銀行にとっても、この流れに適応することは不可欠です。基幹システムの刷新により、デジタル人民元対応をスムーズに行えるかどうかが、中国市場での競争力を大きく左右するでしょう。

フィンテック企業の台頭

中国ではアリババ、テンセントといった巨大企業だけでなく、無数のフィンテックスタートアップが金融サービスを展開しています。オンラインレンディング、保険テック、資産運用プラットフォームなど、多様な分野で新しいビジネスモデルが次々と生まれています。

- AIを活用した信用スコア提供サービス

- スマホアプリ経由で即日融資を可能にするオンラインレンディング

- 保険加入から請求までを自動化するInsurTech(インシュアテック)

こうした動きは、従来の銀行業務の一部を代替し、外資系銀行にとって競争環境をより厳しくする要因となっています。

市場拡大予測

調査会社のレポートによれば、中国のデジタル金融市場は今後も拡大を続けると予測されています。

- 2025年までにモバイル決済市場規模は約100兆元に到達

- デジタル人民元の普及率は人口の50%以上に拡大

- フィンテック関連投資は年平均10%以上で成長

この成長性の高い市場に適応するために、三菱UFJ銀行はテンセントとの提携を通じて、現地仕様のシステムを構築しようとしているのです。

三菱UFJ銀行にとっての意味

中国金融DXの進展は、三菱UFJ銀行にとって単なるビジネスチャンスではなく生存戦略でもあります。もし従来型の銀行モデルに固執すれば、現地顧客から選ばれなくなるリスクが高まります。逆に、テンセントのクラウドとAIを活用した柔軟なサービスを提供できれば、中国のデジタル金融エコシステムの一員として信頼を獲得できるでしょう。

次章では、この提携が日本のメガバンク戦略においてどのような意義を持つのかを考察していきます。

日本のメガバンク戦略における意義

三菱UFJ銀行がテンセントと提携し、中国で基幹システムを刷新する取り組みは、単なる現地対応にとどまりません。これは日本のメガバンク全体の戦略においても重要な意味を持つ動きです。国内市場が低成長に直面する中、日本の銀行がグローバル市場で生き残るためには、海外、とりわけ巨大市場である中国でのプレゼンス強化が欠かせないのです。

日本のメガバンクが抱える課題

- 国内市場の低成長:少子高齢化により国内需要が縮小し、融資や資産運用収益の伸び悩みが続いている。

- 低金利環境:長引く低金利政策により、伝統的な利ザヤ収益モデルが限界を迎えている。

- システム老朽化:国内基幹システムの維持コストが膨大で、柔軟性に欠ける。

- DXの遅れ:欧米・中国と比較して、デジタル金融サービスの開発スピードが遅れている。

こうした課題に直面する中で、中国市場での先進的な金融DXへの取り組みは、日本のメガバンクにとって未来のモデルケースとなり得ます。

なぜ中国市場が重要なのか

中国は世界第2位の経済規模を誇り、金融市場の成長率も世界トップクラスです。とりわけモバイル決済やフィンテック領域においては、欧米をも凌ぐイノベーションが日々生まれています。こうした市場で存在感を確立することは、単なる収益拡大にとどまらず、以下のような戦略的意義があります。

- グローバル競争力の獲得:世界水準のDX事例を取り込み、日本の銀行全体の競争力を底上げ。

- 人材育成:中国市場での経験を持つデジタル人材を国内外で活用可能。

- サービスの輸出:中国で培ったノウハウを、東南アジアや欧米市場へ横展開。

- 国際的信頼の強化:中国の厳しい規制環境をクリアした実績は、他地域での信用力向上につながる。

三菱UFJ銀行の差別化ポイント

今回の提携は、三菱UFJ銀行が他のメガバンクと比べて一歩先を行く大きな挑戦です。特に以下の点で差別化が期待されています。

- 現地大手IT企業との直接提携:テンセントという中国最大級のテクノロジー企業と組むことで、圧倒的な現地適応力を獲得。

- クラウドネイティブシステムの採用:従来型基幹システムからの脱却を図り、柔軟性とスピードを両立。

- 金融×AIの本格導入:与信管理や不正検知など、銀行の根幹業務にAIを導入する先駆的試み。

- グローバルDXの先行事例:この成功事例をベースに、他の拠点にも展開可能。

日本全体への波及効果

今回の動きは、三菱UFJ銀行だけでなく日本の金融業界全体に刺激を与えるでしょう。もし中国市場での提携が成功すれば、他のメガバンク(三井住友銀行、みずほ銀行)も同様のDX戦略を加速させる可能性があります。その結果、日本の銀行業界全体がデジタル競争力を強化し、アジアを中心にグローバルな金融地図における存在感を高めることが期待されます。

戦略的意義のまとめ

要するに、三菱UFJ銀行がテンセントと手を組むことは、単に中国での収益を狙うのではなく、日本の銀行業界が直面する構造的課題を乗り越える鍵となり得ます。基幹システム刷新を通じて獲得したノウハウは、日本国内のDX推進や他国市場での戦略にも直結し、メガバンクのグローバル競争力を高める重要なステップとなるのです。

次章では、この提携に伴うリスクと課題(規制・セキュリティ・文化的障壁など)について詳しく見ていきます。

提携によるリスクと課題:規制・セキュリティなど

三菱UFJ銀行とテンセントの提携は、革新的な金融DXを推進する大きな一歩ですが、その一方でリスクや課題も無視することはできません。特に中国市場は独自の規制環境やデータ保護の要件が厳しく、外資系企業にとっては複雑なハードルが存在します。本章では、規制・セキュリティ・文化的要因を中心に考察します。

中国規制当局による制約

中国政府は金融およびデータ関連分野において強力な監督権限を持っています。特に近年はデータセキュリティ法や個人情報保護法(PIPL)の施行により、外資企業のデータ取り扱いが厳格に管理されるようになりました。

- 外国企業による金融データの海外持ち出し制限

- クラウド基盤は現地法人を通じて運用する必要がある

- 中国人民銀行など規制当局による定期監査

これらの規制は、三菱UFJ銀行がシステム刷新を進める上で大きな制約となり得ます。規制遵守とサービスの利便性をどう両立させるかが重要な課題です。

サイバーセキュリティのリスク

基幹システムの刷新にあたり、サイバー攻撃や情報漏洩リスクは避けて通れません。特に金融機関は攻撃者にとって魅力的なターゲットであり、以下のような脅威が考えられます。

- DDoS攻撃:大規模な取引妨害を狙う攻撃によるシステム停止リスク。

- 不正アクセス:ハッカーによる口座情報の窃取や不正送金。

- 内部不正:従業員や委託先による情報流出。

- マルウェア感染:業務端末を通じた侵入による基幹システム汚染。

これらに対応するためには、多層防御型セキュリティや、AIを活用したリアルタイム監視、ゼロトラストセキュリティの導入が必須となります。

文化的・組織的な課題

システム刷新は単なる技術導入ではなく、組織文化や業務プロセスの変革を伴います。以下のような文化的・組織的な課題が考えられます。

- 意思決定スピードの違い:日本本社の慎重な意思決定プロセスと、中国企業のスピード重視文化のギャップ。

- 現地従業員との連携:多国籍チーム間でのコミュニケーション障壁。

- 業務慣習の違い:中国市場特有の「迅速な改善・試行錯誤型」スタイルへの適応。

これらを克服するためには、現地スタッフへの権限委譲やクロスボーダーチームの強化が不可欠となります。

提携リスクのまとめ

三菱UFJ銀行とテンセントの提携に伴うリスクは多岐にわたりますが、以下の点に集約されます。

- 中国規制当局の監督強化による柔軟性の制約

- サイバー攻撃や情報漏洩などセキュリティ面の脅威

- 文化・組織面での適応の難しさ

これらのリスクを軽視すれば、システム刷新の効果が限定的になり、逆にコスト増大やブランド毀損につながる可能性もあります。したがって、提携の成功には「リスクマネジメントを戦略の中心に据える」ことが不可欠です。

次章では、こうしたリスクを踏まえた上で、提携による今後の展望と利用者への影響を考察します。

今後の展望と利用者への影響

三菱UFJ銀行とテンセントの提携は、中国における基幹システム刷新という技術的な進化にとどまらず、今後の金融業界全体に大きな波及効果をもたらすと考えられます。本章では、今後の展望と、利用者に具体的にどのような影響が及ぶのかを解説します。

今後の展望:金融サービスのさらなる進化

提携によって刷新された基幹システムは、将来的に以下のような進化を遂げる可能性があります。

- デジタル人民元との完全対応:国家主導のデジタル通貨にシームレスに対応することで、決済スピードと利便性を強化。

- スーパーアプリ化:WeChatとの統合を進めることで、銀行アプリが「生活インフラ」の一部へと進化。

- AIによる金融アドバイザー:資産運用や融資提案をAIが自動で最適化し、顧客ごとにカスタマイズされた体験を提供。

- 東南アジア市場への展開:中国で確立したモデルをASEAN地域に展開し、グローバルな成長戦略の礎とする。

これらの取り組みは、単に「システム刷新」という枠を超え、三菱UFJ銀行をデジタル金融の先駆者へと押し上げる可能性を秘めています。

利用者への直接的なメリット

利用者にとって、この提携による最も大きな変化は「金融サービスの質の向上」です。具体的には以下のメリットが想定されます。

- 利便性の向上:モバイルアプリの応答速度改善や、24時間365日のサポート体制により、ストレスのない金融取引が可能。

- パーソナライズ体験:AIが取引履歴を分析し、個人に最適なローンや投資プランを提案。

- セキュリティ強化:AIによる不正検知や多層防御により、安心して取引ができる環境が整う。

- クロスボーダー利便性:中国国内だけでなく、将来的に他国でもシームレスに利用できる金融サービスを享受可能。

日本市場への影響

この取り組みは中国市場に限定されず、将来的には日本の金融システム改革にも影響を与えるでしょう。三菱UFJ銀行が得たノウハウは、国内の基幹システム刷新や金融DXの加速に活かされると考えられます。利用者にとっては、国内サービスの利便性向上や新しい金融商品の登場という形でメリットが還元される可能性があります。

グローバル金融市場への影響

さらに、今回の提携は国際金融市場における競争環境にも影響を及ぼします。欧米の大手銀行もクラウド化やAI活用を進めていますが、アジア市場で現地企業とここまで密接に連携する事例は多くありません。三菱UFJ銀行は、この戦略を足掛かりにグローバル市場でのデジタルリーダーシップを確立できる可能性があります。

課題克服と未来のシナリオ

もちろん、規制・セキュリティ・文化的課題を克服する必要はあります。しかし、それを乗り越えた先には次のような未来シナリオが描けます。

- 中国市場での安定的な収益基盤の確立

- 東南アジアや欧州市場への成功モデル輸出

- 日本国内における基幹システム刷新の加速

- 「銀行」から「デジタル金融プラットフォーム」への進化

まとめ:利用者が享受する未来

三菱UFJ銀行とテンセントの提携は、利用者にとってより安全で便利な金融体験をもたらすだけでなく、グローバル規模での金融サービスの進化を牽引する可能性を秘めています。銀行はもはや「お金を預ける場所」ではなく、AIやクラウドを活用して「人生を支えるパートナー」へと変わろうとしているのです。

本記事全体を通じて見えてきたのは、今回の提携が単なる技術導入ではなく、日本のメガバンクが未来を切り拓くための戦略的転換点であるということです。今後の展開に注目が集まるのは間違いありません。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]