日銀による株価操作は本当か?安倍元総理と株価ボードが示す官製相場の真実

日銀を使って株価操作?安倍元総理の執務室に株価ボードがあった理由

三橋TV第1069回で取り上げられたテーマは、非常に衝撃的なものでした。それは「日銀が株価を操作していたのではないか?」という疑惑です。そして、この問題を象徴するかのように、安倍晋三元総理の執務室には株価ボードが設置されていたといいます。なぜ一国のトップが常に株価の動きを注視していたのか。その理由には、日本の経済政策と深く結びついた背景があります。

2012年12月、安倍政権が誕生すると同時に掲げられたのが「アベノミクス」でした。大胆な金融緩和・財政出動・成長戦略という「三本の矢」によって、日本経済をデフレから脱却させると宣言されたのです。そのなかでも特に注目されたのが、株価の大幅な上昇です。政権発足からわずか数カ月で日経平均株価は急騰し、多くの国民や投資家は「景気が回復している」と感じました。しかしその裏側には、日銀によるETF(上場投資信託)の大量購入という「株価を直接支える政策」がありました。

株価は単なる経済指標のひとつに過ぎません。しかし、株価の高騰は国民心理に大きな影響を与えます。株式投資をしていない人でも「株価が上がっている=景気が良くなっている」と感じやすく、その結果、政権の支持率向上にもつながるのです。こうした背景を考えれば、安倍元総理の執務室に株価ボードが設置されていたことは決して偶然ではなく、むしろ必然だったといえるでしょう。

本記事では、三橋貴明氏と菅沢こゆき氏が語った内容をベースに、日銀のETF購入政策が株式市場に与えた影響、そして「官製相場」と呼ばれた株価操作の実態を解説していきます。さらに、安倍元総理の執務室に株価ボードが置かれていた理由を紐解きながら、政治と株価の密接な関係を探っていきましょう。

まずは、アベノミクスにおいて株価がどのように位置づけられていたのかを振り返ることから始めます。

アベノミクスと株価政策の概要

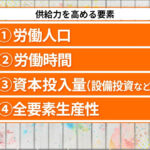

安倍晋三元総理が掲げた「アベノミクス」は、日本経済をデフレから脱却させるための大規模な経済政策でした。その象徴が「三本の矢」と呼ばれる政策パッケージです。第一の矢は「大胆な金融緩和」、第二の矢は「機動的な財政出動」、第三の矢は「民間投資を喚起する成長戦略」でした。この三本の矢によって、停滞していた日本経済を立て直すと同時に、国民に「未来への希望」を与えることが目的とされていました。

しかし、アベノミクスの実態を見てみると、その中心にあったのは「株価の上昇」だったといえるでしょう。株価が上がれば企業の資産価値は増加し、投資家も利益を得ることができます。さらに、新聞やテレビで日経平均株価が上昇していると報じられることで、株式投資をしていない一般国民も「景気が回復している」と錯覚しやすいのです。つまり、株価は経済政策そのものというより「世論を動かすための道具」として機能していた側面があるのです。

アベノミクス初期の2013年には、日経平均株価は1年で6,000円以上も上昇しました。これは世界的にも異例のスピードであり、海外投資家から「アベノミクス相場」と呼ばれるほどでした。実際、外国人投資家はこの時期、日本市場に大量の資金を流入させています。しかしその背景には、日本銀行が行った「前例のない規模の金融緩和」と「ETF(上場投資信託)の大量購入」が存在していました。

安倍政権にとって株価上昇は、経済回復の証拠であると同時に、政権の安定を支える「政治的資産」でもありました。支持率を維持するためには、経済指標の中でも最もわかりやすい「株価」が重要な役割を果たしたのです。株価が上がれば新聞の一面を飾り、テレビニュースの冒頭で取り上げられます。これにより「安倍政権は経済を立て直している」という印象が国民に浸透しやすくなりました。

もちろん、株価上昇が完全に虚構だったわけではありません。企業の収益改善や円安効果によって輸出企業が利益を拡大した事実もあります。しかし、その一方で実質賃金は伸び悩み、国民生活に直結する「購買力の向上」は限定的でした。この点からも、アベノミクスが「株価重視」の政策だったことは明らかです。

さらに、株価政策が強調されすぎたことにより、実体経済とのギャップが拡大していきました。たとえば、中小企業や非正規雇用の労働者には株価上昇の恩恵が直接届かず、むしろ格差拡大を助長する結果となったのです。それでもなお、安倍政権が株価に固執した理由は、株価が持つ「政治的効果の大きさ」にありました。

このように、アベノミクスは「株価を押し上げることで経済を活性化させる」という側面を強く持っていました。では、その株価を誰が、どのように支えていたのか。その中心的役割を果たしたのが、日本銀行によるETFの大量購入、すなわち「官製相場」でした。

次のパートでは、日銀がどのように株価を支え、そしてどの程度市場を歪めてきたのかを詳しく解説していきます。

日銀によるETF大量購入の実態

アベノミクスの中心的な柱として機能したのが、日本銀行による大規模な金融緩和でした。その一環として行われたのが「ETF(上場投資信託)の大量購入」です。これは世界の主要中央銀行と比較しても極めて異例の政策であり、日本株市場の構造そのものを変えてしまったといわれています。

ETFとは、複数の株式をパッケージ化した投資商品であり、株式市場全体の動きを反映する性質を持っています。日銀はこのETFを直接購入することで、株式市場に資金を流し込み、株価を底上げしてきました。通常、中央銀行は金融政策として国債の売買を行いますが、株式市場に直接介入することはありません。つまり、日銀のETF購入は「異次元緩和」の象徴であり、世界的にも注目される政策だったのです。

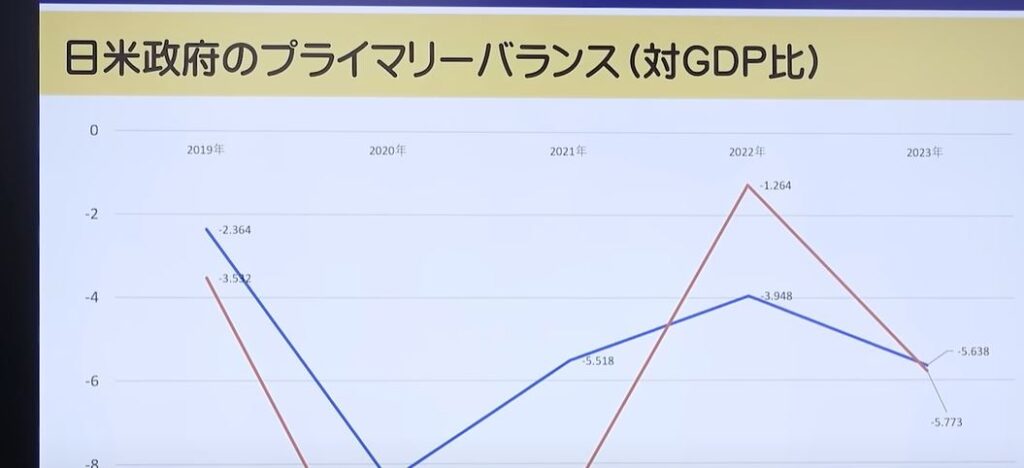

具体的な規模を見てみましょう。2013年以降、日銀は段階的にETF購入額を拡大し、ピーク時には年間約6兆円ものETFを買い入れていました。さらに、2020年のコロナ危機の際には、年間最大12兆円の購入枠が設定され、市場を下支えしました。その結果、日銀は日本株市場における「最大の株主」となり、東証一部上場企業の大半で実質的な大株主となったのです。

この政策の効果として、日経平均株価は大きく上昇しました。実際、アベノミクス開始前の2012年末には8,000円台だった株価が、2015年には2万円を超える水準にまで回復しました。こうした数字だけを見れば、日銀のETF購入は成功だったといえるでしょう。しかし同時に、市場原理を歪めるという大きな副作用を伴っていました。

第一に、株価の値動きが「実体経済」と乖離してしまった点です。企業の収益や経済成長が伴わなくても、日銀がETFを買えば株価は上がります。結果として、株式市場は「国策に依存する相場」となり、投資家は本来の企業価値ではなく「日銀が買うかどうか」を注視するようになりました。この状況はまさに「官製相場」と呼ばれる所以です。

第二に、日銀の保有リスクが拡大した点も問題です。株価が下落すれば、日銀は巨額の含み損を抱えることになります。本来、中央銀行は金融システムを安定させる立場にあるはずですが、ETFの大量保有によって日銀自体が市場のリスク要因になりかねない状況となったのです。

第三に、出口戦略の難しさがあります。日銀が保有するETFを売却しようとすれば、市場に大きなショックを与えることは避けられません。つまり「買うことはできても、売ることは難しい」という構造的な問題を抱えているのです。この点については、多くの専門家が「事実上の袋小路に入った」と指摘しています。

こうした日銀のETF購入政策は、短期的には株価を押し上げ、政権の安定に寄与しました。しかし長期的には、市場の健全性を損ない、日本経済に深刻な歪みを残した可能性があるのです。

次のパートでは、安倍元総理の執務室に設置されていた「株価ボード」の存在に注目し、なぜ一国の総理大臣がここまで株価にこだわったのか、その背景を掘り下げていきます。

安倍元総理の執務室と株価ボードの存在

安倍晋三元総理の執務室に「株価ボード」が設置されていたという事実は、多くの国民に驚きを与えました。通常、総理大臣の執務室には政策資料や官僚からの報告書が並びます。しかし、安倍元総理は株価の動きをリアルタイムで確認できるよう、常に数字をチェックできる環境を整えていたのです。この点からも、安倍政権がいかに「株価」を重視していたかがうかがえます。

なぜ安倍元総理は株価に強いこだわりを持っていたのでしょうか。その理由のひとつは、株価が「政権の通信簿」として機能するからです。経済政策の成果を国民に示す際、GDP成長率や賃金上昇率よりも、日経平均株価の上昇は圧倒的にわかりやすい指標です。新聞の一面やテレビのニュースで「株価○年ぶりの高値」と報じられれば、国民の多くは「景気が回復している」と実感しやすくなります。安倍政権はこの心理効果を巧みに利用していたといえるでしょう。

さらに、株価は政権の支持率と直結する要素でもありました。特に安倍政権が発足した2012年末から2015年頃までは、株価上昇と内閣支持率の相関が強く、政権運営の安定につながっていました。この時期、安倍元総理は「株価を上げることこそが政権の使命である」と認識していたといっても過言ではありません。そのため、執務室に株価ボードを設置し、分刻みで株価を確認していたのです。

また、株価ボードは「政策判断の指標」としても使われていたと考えられます。たとえば、金融緩和や財政出動の発表によって市場がどのように反応するかを、リアルタイムで観察することができました。株価が上がれば政策は「成功」、下がれば「追加策が必要」と判断する材料となったのです。これは、株価を単なる経済指標ではなく「政策の成否を測るバロメーター」として位置づけていたことを意味します。

しかし、このような株価依存の姿勢には大きなリスクも伴いました。株価は世界情勢や為替変動、海外投資家の動向に大きく左右されるため、必ずしも国内政策だけでコントロールできるものではありません。株価ボードを常に注視していたことは、安倍政権が「不安定な市場の動きに過度に依存していた」ことの裏返しでもあるのです。

一方で、株価ボードの存在は「政権と市場の一体化」を象徴する出来事でもありました。日銀によるETF購入によって株価が支えられ、それを総理大臣自らが逐一確認する。これはまさに「政治が市場を操作し、市場が政治を支える」という相互依存の関係を示しています。この状況は経済学者や評論家の間で「官製相場」と批判される要因となりました。

株価ボードは単なるインテリアではなく、安倍政権の政治スタイルそのものを物語る存在だったといえるでしょう。政権が株価を通じて国民の心理を操作しようとしたこと、そして政策の成否を株価で測ろうとしたことは、戦後日本の政治史においても特異な事例です。

次のパートでは、この「官製相場」が抱える問題点をさらに掘り下げ、なぜ株価政策が日本経済に歪みをもたらしたのかを詳しく解説していきます。

官製相場の問題点

安倍政権下で推進された日銀によるETF大量購入は、短期的には株価を押し上げ、経済の回復を演出する効果を発揮しました。しかしその一方で、「官製相場」と呼ばれる深刻な副作用も生み出しました。市場が本来持つべき機能を歪め、長期的には日本経済に大きな負担を残すこととなったのです。ここでは、官製相場が抱える代表的な問題点を整理していきましょう。

1. 市場原理の喪失

株式市場は本来、企業の成長性や収益性を反映する場所です。投資家は企業の将来性を見極めて資金を投じ、その結果として株価が形成されます。しかし、日銀がETFを大量に購入することで、株価は「企業価値」ではなく「政策次第」で決まるようになりました。投資家の間では「日銀が買うから株価は下がらない」という安心感が広がり、リスク評価が甘くなったのです。これは市場本来の価格発見機能を著しく損なうものでした。

2. 実体経済との乖離

株価は大幅に上昇したものの、その恩恵が国民生活に広く行き渡ったわけではありません。特に中小企業や非正規雇用の労働者にとっては、株高の実感はほとんどなく、むしろ生活の厳しさが続きました。実質賃金は伸び悩み、消費も低迷したまま。つまり、株価と実体経済の間に大きなギャップが生じたのです。株高が「見かけ上の景気回復」にすぎなかったことが、次第に明らかになっていきました。

3. 格差拡大の助長

株価上昇の恩恵を最も受けたのは、株式を保有する富裕層や大企業でした。一方で、資産を持たない層や非正規労働者は取り残され、格差はむしろ拡大しました。これは「トリクルダウン理論」(富裕層が豊かになれば、やがて社会全体が豊かになる)を否定する現実を示すものであり、社会的な不公平感を増幅させる要因となりました。

4. 日銀の財務リスク

日銀は世界最大級のETF保有者となりましたが、それは同時に巨額のリスクを抱え込むことを意味します。株価が下落すれば、日銀は巨額の含み損を抱えることになり、その信頼性にも影響しかねません。中央銀行は本来、市場を安定させる立場であるにもかかわらず、自らが市場リスクを抱え込む矛盾を生んでしまったのです。

5. 出口戦略の困難さ

ETFの購入は「買う」ことはできても、「売る」ことが非常に難しい政策です。日銀が保有するETFを市場に放出すれば、株価が急落し、投資家心理を冷やしてしまいます。つまり、日銀は「買い続けるしかない」という袋小路に入り込んでしまったのです。この問題は将来の金融政策の自由度を奪い、日本経済に重くのしかかるリスクとなっています。

6. 国際的信頼の低下

官製相場は海外投資家の間でも問題視されました。日本市場は「中央銀行が支える不自然な市場」とみなされ、健全性への懸念が広がったのです。これは長期的には外国資本の流入を妨げ、日本市場の魅力を低下させる要因となりかねません。

このように、官製相場は「短期的な株価上昇」と引き換えに、多くの副作用をもたらしました。特に深刻なのは、日銀が市場に過度に介入した結果、株価が本来の姿を失ってしまったことです。これは経済政策の成果を誇示するために、市場を犠牲にした構図であるといえるでしょう。

次のパートでは、こうした官製相場に対して海外からどのような評価や批判が寄せられたのか、国際的な視点から検証していきます。

海外からの評価と批判

安倍政権と日銀による株価政策は国内だけでなく、海外の投資家やメディアからも大きな注目を集めました。世界の主要市場において、中央銀行がここまで直接的に株式を買い支える事例はほとんどなく、日本の「官製相場」は国際的にも異質な存在だったのです。そのため、評価と批判が入り混じる複雑な反応が見られました。

1. 短期的効果への評価

まず評価されたのは、アベノミクス初期における株価の急上昇です。2013年から2015年にかけて、日経平均株価は世界的に見ても異例の上昇を遂げました。海外メディアは「アベノミクス相場」と報じ、日本が長年苦しんできたデフレから脱却できるのではないかという期待が高まりました。特に外国人投資家は、この時期に日本株を大量に購入し、大きな利益を得ています。

また、コロナショック時における日銀のETF購入は、暴落寸前だった市場を下支えする効果を発揮しました。海外の一部アナリストからは「日銀の迅速な対応が日本市場の崩壊を防いだ」と評価されたのも事実です。

2. 不自然な市場への懸念

一方で、多くの海外投資家やメディアは「市場の健全性」に強い懸念を示しました。株価は企業業績や経済成長を反映するはずですが、日本市場では「日銀がどれだけ買うか」によって相場が動いていました。これは本来の市場メカニズムを歪めるものであり、「日本株は政策相場であり、信頼性に欠ける」という評価につながったのです。

特に海外の機関投資家にとっては、日銀の存在が投資判断を難しくする要因となりました。企業分析をしても、最終的には日銀の買い支えによって株価が上昇するため、「本当の企業価値」が見えにくくなったのです。結果として、日本市場は「投資妙味に欠ける市場」と見なされるリスクを抱えることになりました。

3. 為替市場への影響

日銀の政策は株式市場だけでなく、為替市場にも影響を及ぼしました。大量の金融緩和とETF購入は円安を誘導し、輸出企業にとっては追い風となりました。しかし海外メディアの一部は、これを「実質的な為替操作」と批判しました。特にアメリカの経済専門誌などでは、「日本は通貨安によって競争力を維持している」との指摘が繰り返されました。

4. 長期的リスクへの批判

海外のエコノミストの多くは、日銀のETF購入が「出口のない政策」であることに警鐘を鳴らしています。保有額が巨額に膨らんだ今、売却すれば市場に大混乱を招く可能性が高く、事実上「保有し続けるしかない」という状況に陥っています。この点について、欧米の金融関係者は「日銀は市場の囚人になった」と厳しく批判しました。

5. 日本市場の信頼性低下

こうした状況を受けて、海外投資家の一部は日本市場への関心を薄めています。株価が「政策依存」になればなるほど、予測不能なリスクが増すためです。その結果、安倍政権期の一時的な資金流入の後、日本市場から資金が流出する動きも見られました。つまり、官製相場は短期的には投資を呼び込みましたが、長期的には「市場の魅力を下げる」という逆効果を生んでしまったのです。

このように、海外からの評価は「短期的な成果を認めつつも、長期的な副作用を強く懸念する」というものが主流でした。世界の投資家にとって、日本市場はもはや「純粋な投資先」ではなく「政策リスクを抱えた特殊な市場」と位置づけられるようになったのです。

次のパートでは、安倍政権後にこの政策がどのように引き継がれ、菅政権や岸田政権、そして現在の日銀の立場にどのような影響を与えているのかを検証していきます。

ポスト安倍政権と日銀の立場

安倍政権が2020年に幕を下ろした後も、日銀が抱える「官製相場」の構造はそのまま残りました。菅義偉政権、そして岸田文雄政権へと政権が移っても、日銀によるETFの巨額保有という事実は変わらず、日本経済に重くのしかかっています。ここでは、ポスト安倍政権期における日銀の立場と政策の影響を整理していきます。

1. 菅政権下での変化

菅政権は「安倍路線の継承」を掲げて発足しましたが、経済政策においては「株価最優先」からやや距離を置く姿勢が見られました。特に2021年には日銀がETF購入方針を変更し、日経平均株価連動型ETFの購入を取りやめ、TOPIX連動型に集中させる決定を下しました。これは、日経平均株価の構造的な偏り(特定の大企業株が指数を大きく動かす)を是正しようとする試みであり、市場の健全性を取り戻す一歩とされました。

しかし、この変更は「実質的な出口戦略」ではなく、むしろ「延命策」にすぎませんでした。日銀が保有するETF総額は依然として巨額であり、売却できない状況に変わりはなかったのです。そのため、菅政権期も「官製相場」の構造は維持され続けました。

2. 岸田政権と「新しい資本主義」

岸田政権は「新しい資本主義」を掲げ、成長と分配の両立を重視する姿勢を打ち出しました。しかし実際には、日銀が抱えるETFの問題に直接切り込むことは避けています。むしろ、株価対策を明示的に掲げない分、安倍政権期と比較して「株価の存在感」が薄まったともいえるでしょう。

ただし、岸田政権下でも日銀が市場の安定を支える存在であることに変わりはありません。特に株価が急落する局面では「日銀が動くのではないか」という期待が市場に根強く残っており、これは政策として公表されていなくても「見えない株価下支え」として機能し続けています。

3. 日銀の出口戦略問題

ポスト安倍政権期において最も大きな課題は、やはり「出口戦略」です。ETFの保有額は2023年時点で約50兆円を超えており、これは日本株市場全体の約1割に匹敵する規模です。これだけの資産をどのように処理するのかが、大きな政策課題となっています。

売却すれば市場に混乱を招きますが、永久に保有し続けることもできません。結果として、政府や日銀は「将来的に国民の年金基金や政府系ファンドに移管する」などのシナリオを模索しているといわれています。しかし、それも市場の反応次第で難航する可能性が高く、確実な解決策はまだ見えていません。

4. 国民資産への影響

ETFの保有問題は、国民の年金や将来の税負担に直結するテーマです。仮に日銀が巨額の含み損を抱えた場合、その穴埋めは最終的に国民負担となる可能性があるからです。つまり、「官製相場」のツケは将来世代に回される危険性があるのです。

5. ポスト安倍時代の市場心理

安倍政権時代のように「株価=政権の通信簿」という構図は弱まりましたが、市場心理の中には依然として「日銀がいるから安心」という意識が残っています。これは投資家にとって一種の「依存症」のようなものであり、市場が本来の健全な姿を取り戻す妨げとなっています。

このように、ポスト安倍政権期においても日銀の立場は依然として重く、出口戦略の難しさが日本経済の最大の課題のひとつとなっています。株価政策が一時的に成功を収めたとしても、その後に残された「副作用の清算」は避けて通れない問題なのです。

次のパートでは、これまでの議論を総括し、三橋貴明氏や菅沢こゆき氏の指摘を踏まえながら、日本経済の今後の展望と課題をまとめていきます。

まとめと今後の展望

ここまで見てきたように、安倍政権下で行われた「株価重視の政策」、そして日銀によるETF大量購入は、日本経済に大きな影響を与えました。短期的には株価を大幅に押し上げ、デフレ脱却への期待を生み、政権の安定を支える役割を果たしました。しかし、その裏には「官製相場」という市場の歪みが存在し、長期的には深刻な課題を残したのです。

1. 三橋貴明氏・菅沢こゆき氏の指摘

三橋貴明氏や菅沢こゆき氏が三橋TV第1069回で強調したのは、「株価操作は経済の健全性を損なう」という点でした。株価を政治の道具として利用すれば、国民は一時的に安心感を得られるかもしれません。しかし、実質賃金や生活水準が改善しなければ、その安心は虚構に過ぎません。つまり「株価ボードに一喜一憂する政治」は、長期的な経済成長にはつながらないという警告なのです。

2. 株価政策の功罪

株価を重視した政策には確かにメリットもありました。外国人投資家の資金を呼び込み、円安を通じて輸出企業を潤わせ、一定の景気浮揚効果をもたらしたことは否定できません。しかし一方で、その利益は偏在し、国民全体が豊かになったわけではありませんでした。株価が上がっても生活が苦しいままという人々にとって、株高はむしろ「格差の象徴」となったのです。

3. 残された課題

最大の課題はやはり、日銀が抱える巨額のETF保有です。これは単なる数字の問題ではなく、日本の金融政策の自由度を制限し、将来的に国民の負担となるリスクを孕んでいます。株価を下支えする「安全網」としての役割は果たしましたが、その副作用として「出口のない政策」と化してしまったのです。

4. 今後の展望

今後の日本経済にとって必要なのは、「株価依存からの脱却」です。株価の上下に一喜一憂するのではなく、実質賃金の上昇や生産性向上、中小企業支援など、国民生活に直結する分野への注力が求められます。そうしなければ、株価は高くても生活は苦しいという矛盾が続き、日本経済の持続的成長は望めません。

また、日銀は出口戦略に向けた現実的な道筋を描く必要があります。ETFを一気に売却することは難しいとしても、徐々に保有額を圧縮し、将来的には市場の自律的な価格形成を取り戻すことが目標となるでしょう。これは容易な課題ではありませんが、避けては通れない問題です。

5. 投資家・国民が注視すべきポイント

投資家にとっては、今後の日銀の動向が最大の関心事となります。政策変更やETFの扱い次第で市場は大きく揺れる可能性があります。また国民にとっても、株価政策の行方は自らの年金や将来の税負担に直結する問題です。「株価ボード」に象徴されるような政治姿勢を続けるのか、それとも生活重視へ舵を切るのか、日本の未来を大きく左右する岐路に立っているのです。

結論として、安倍元総理の執務室に置かれていた株価ボードは、単なる「政治的パフォーマンス」ではなく、日本経済の在り方そのものを映し出す象徴でした。株価を支えるために日銀が動き、その数字を総理自らが注視し続けた時代。それは「株価と政治が一体化した時代」でもあったのです。

これからの日本に必要なのは、「株価よりも生活」という発想の転換です。市場の信頼を回復し、実体経済を豊かにするための政策が求められています。三橋氏や菅沢氏が語った警鐘を受け止め、私たち一人ひとりが「数字ではなく現実」を直視することが、未来への第一歩となるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]