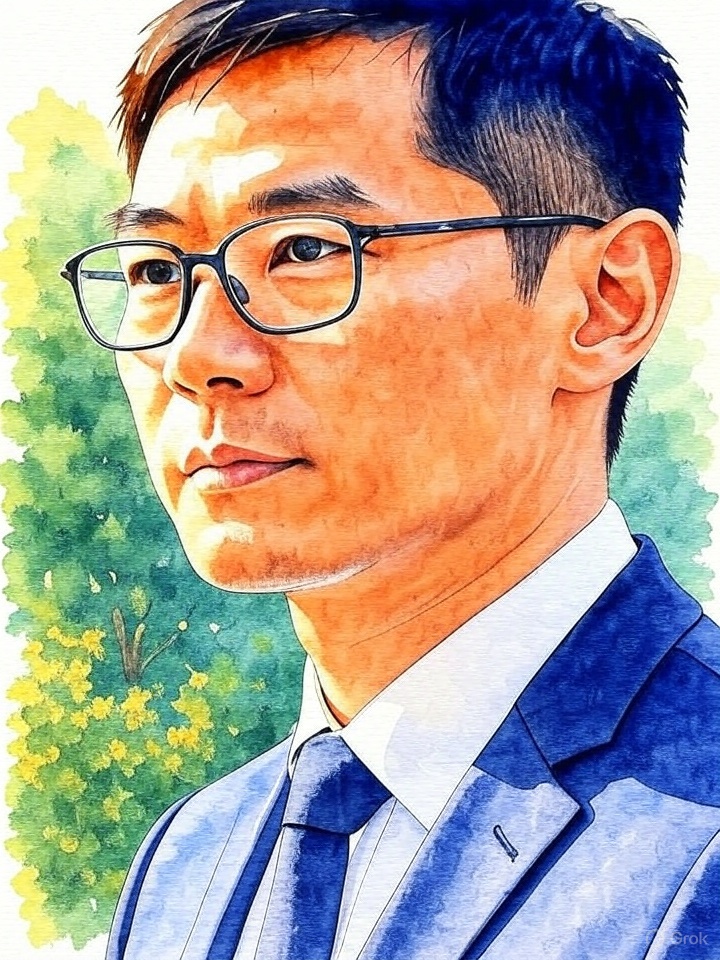

石丸伸二が「再生の道」代表退任を発表!退任理由・今後の政治活動・新代表の行方まとめ

石丸伸二氏「再生の道」代表退任を表明

2025年8月、政治団体「再生の道」の代表を務めていた石丸伸二氏が、記者会見において代表退任を正式に表明しました。このニュースは大きな注目を集めていますが、単なる「辞任」や「敗北による退陣」とは性質が異なります。

会見の中で石丸氏は、「これは突然の判断ではなく、設立当初から予定していたスケジュールに沿った交代である」と明言しました。つまり、外部から見れば「辞任」と映る今回の発表も、本人にとっては当初から組み込まれた計画の一部であり、政治的責任を取る意味合いではないということです。

記者から「なぜこのタイミングで退任するのか」と問われた際、石丸氏は「政治団体を特定の個人に依存させないため」「代表職を続的な地位にしないため」と説明しました。これはまさに石丸氏が以前から繰り返し主張してきた「政治は仕組みであり、装置である」という思想の延長線上にあります。

一方で、会見冒頭から石丸氏は報道機関のあり方について厳しい言葉を投げかけました。新聞各社が見出しや写真を通じて「事実に基づきつつも印象を操作している」と批判し、事実伝達と評価の混在に強い懸念を示したのです。このメディア批判もまた、今回の会見が単なる退任発表以上の意味を持つことを示しています。

「辞任」ではなく「代表交代」

石丸氏の退任が「辞任」と誤解される背景には、メディア報道の言葉選びがあります。会見の中でも石丸氏は「辞職と辞任の違い」「退任という表現の妥当性」について記者に問いかけ、あくまで今回の動きは当初の計画通りの交代であることを繰り返し強調しました。

つまり、政治的な失敗や不祥事による辞任ではなく、民主的でオープンな組織運営を目指すための「予定調和的な交代」なのです。この点を正しく理解することは、石丸氏の政治スタンスを把握するうえで重要なポイントとなります。

注目される「再生の道」の今後

石丸氏が代表を退くことで、今後の「再生の道」の運営はどうなるのでしょうか。石丸氏は「新代表の選出スケジュールはすでに決まっている」と述べ、会見では8月末から9月中旬にかけての具体的な手順を発表しました。

さらに石丸氏は「私は今後、党の運営に直接関わらない」と述べ、代表退任後は「元代表」として一歩引いた立場に立つことを明らかにしました。ただし「求められれば応援演説などは行う」とも語っており、完全に政治から身を引くわけではない姿勢を示しています。

要点まとめ

- 石丸伸二 退任理由:当初からの計画に基づく代表交代。責任論による辞任ではない。

- 再生の道 今後:新代表選出プロセスが進行中。石丸氏は「元代表」として一定の影響力を残す。

- 記者会見の特徴:退任表明と同時に、メディア批判や民主的な組織運営へのこだわりを強調。

本記事では、石丸伸二氏の退任理由の詳細、新代表選出の流れ、「再生の道」の理念、そして今後の石丸氏自身の政治活動の可能性について、順を追って解説していきます。

石丸伸二氏が退任を決断した理由とは

2025年8月の記者会見で石丸伸二氏が表明した「再生の道」代表退任。このニュースは「突然の辞任」と捉えられがちですが、実際にはそうではありません。石丸氏は繰り返し「これは辞任ではなく当初から決めていた交代」であると強調しました。

政治における「辞任」という言葉は、多くの場合「責任を取るために職を辞する」ことを意味します。しかし今回のケースは、敗北や不祥事によるものではなく、政治団体設立の時点から予定されていた「代表交代」です。つまり石丸氏にとって、今回の退任は戦略的で計画的なプロセスなのです。

辞任と退任の違いをめぐるやり取り

会見の中で石丸氏は、記者に対して「辞職・辞任・退任の違い」を問いかけました。一般的に「辞任」は本人の意思で任期途中に辞めること、「退任」は任期の満了やあらかじめ定められたスケジュールで職を退くことを指します。

石丸氏はこれまでの発言を振り返り、「再生の道の代表は選挙後に交代する」と明言してきたと説明しました。つまり今回の発表は、過去の発言と矛盾しない「既定路線」であり、外部から見れば「辞任」と映っても、本人としては「退任」に近い行為だったのです。

「続的な地位」にしないという思想

石丸氏の退任理由の核心は、代表職を「続的な地位」にしないことにあります。彼は政治団体を個人のカリスマ性やトップダウン型の指導に依存させることを嫌い、「政治参加の装置」として民主的に機能する仕組みを作ることを目指してきました。

そのため、創設者である自分自身が代表に居座り続けることは団体の理念に反する――。これが石丸氏の基本的な考え方です。彼は「カタパルト(発射台)」という比喩を使い、自分の役割を「仕組みを立ち上げること」と位置づけ、一定の役目を終えたら退くことを前提に行動していたのです。

記者の「責任論」とのすれ違い

会見では一部の記者から「選挙で議席が取れなかったことをどう受け止めるか」「敗北の責任を取ったのではないか」との質問も出ました。しかし石丸氏はこれに対し、「代表交代は責任論とは関係ない」と明確に否定しました。

企業経営の例を挙げながら、「不祥事があればトップが責任を取って辞めることもあるが、必ずしも辞めることだけが責任の取り方ではない」と指摘。さらに「むしろ計画通りに交代することこそ健全な組織運営だ」と主張しました。

スケジュールに沿った自然な流れ

石丸氏が示した具体的なスケジュールは以下の通りです。

- 2024年12月:ライブ配信で「代表交代は選挙前後」と言及

- 2025年8月:参議院選終了後に正式に交代発表

- 2025年9月:新代表を選出し正式にバトンタッチ

このように、代表交代は一貫して「選挙後に速やかに実施する」と公言されてきたものです。石丸氏は「過去の発言が捻じ曲げられて伝わることを避けたかった」と語り、退任発表の場で改めて経緯を丁寧に説明しました。

まとめ:石丸氏の退任は「予定通り」

石丸伸二氏の退任は、外部からは突然に映るかもしれません。しかし本人にとっては、当初からのシナリオに沿った交代であり、「責任辞任」とは本質的に異なります。むしろこの交代こそが、「再生の道」という団体がカリスマに依存せず、仕組みとして成長していくための第一歩なのです。

「再生の道」新代表選出スケジュールの全貌

石丸伸二氏が退任を表明したことで、注目が集まるのは「再生の道」の次期代表選出スケジュールです。石丸氏は記者会見において、今後の流れを具体的に説明しました。これは単なる代表交代ではなく、団体の理念を体現する民主的な選出プロセスであり、従来の政党運営とは異なる試みといえます。

代表選出のスケジュール概要

石丸氏が発表した新代表選出スケジュールは以下の通りです。

- 2025年8月31日 ― 立候補受付の締め切り

- 2025年9月1日 ― 立候補者の正式公表

- 2025年9月14日 ― 代表選考会(公開イベントとして開催)

- 2025年9月15日 ― メンバーによる投票

- 2025年9月16日 ― 新代表の正式発表・記者会見

このように、立候補から選出、発表までのスケジュールが明確に区切られています。従来の政党内の密室的な人事とは異なり、透明性と参加型の選挙プロセスを打ち出している点が大きな特徴です。

立候補条件は「公募メンバー」

次期代表に立候補できるのは、「再生の道」が過去に実施した公募制度によって選ばれたメンバーに限られます。具体的には、都議選や参議院選挙に「再生の道」から立候補経験を持つメンバー、あるいは公募選考を通過して政治活動を続けているメンバーです。

石丸氏自身は「創設者であるが公募メンバーではないため、代表に再立候補する資格はない」と説明しました。つまり新代表は必ず選考を経て団体に参加した人材から誕生する仕組みとなっています。

投票権を持つのは誰か?

代表選出の投票権を持つのは、「再生の道」に所属する約40名のメンバーです。このメンバーは現在も政治活動を続けている人々で、単なる支持者ではなく、実際に行動してきた仲間に限定されています。

投票はオンライン形式で実施される予定で、従来の政党選挙に比べて効率的かつ公平性を意識した方法といえます。

代表選考会の形式

9月14日に予定されている「代表選考会」は、単なる演説会ではなく、プレゼンテーション+質疑応答形式で行われます。候補者が自身のビジョンを発表し、その後に質疑を受けるスタイルで、まるで「就職面接」や「公開ディベート」のような形式を採用します。

石丸氏は「イメージとしては以前行った三次選考面接に近い」と述べ、候補者が自分の考えを伝えるだけでなく、実際に質問にどう答えるかが重視される場になることを強調しました。

新代表発表の場と演出

9月16日に予定される新代表発表会見では、石丸氏と新代表が並び立ち、正式にバトンタッチが行われる見込みです。石丸氏は「演出としては、まず自分が登壇し、その後に新代表を呼び込む形を想定している」と語り、象徴的な引き継ぎの場になることが予想されます。

まとめ:透明性と参加型のリーダー選出

「再生の道」の新代表選出は、石丸伸二氏の理念を体現するオープンで透明性のあるプロセスとして設計されています。従来の政党のように密室で決まるのではなく、メンバーが直接参加する仕組みは、今後の地域政党のモデルケースとなる可能性があります。

次期代表が誰になるのかはまだ分かりません。しかし、石丸氏の「カリスマ依存を避ける」という方針が具体的な形となって現れるこの選出プロセスは、日本の政治において新たな試みとして注目されるでしょう。

再生の道の理念と特徴 ― 石丸伸二氏が描く新しい政治の形

石丸伸二氏が立ち上げた政治団体「再生の道」は、従来の政党とは一線を画す理念と特徴を持っています。単なる地域政党や選挙互助会ではなく、「装置(システム)」として政治参加を促す仕組みを志向している点に大きな特徴があります。

石丸氏は会見の中で、「再生の道は私のカリスマ性に依存する団体ではない」と繰り返し強調しました。これは政治家個人に依存する従来型の組織運営とは大きく異なり、民主的な循環システムをつくることが最初からの目的だったのです。

理念① 政治を「装置」としてデザインする

「再生の道」の理念の中心にあるのは、政治を個人の能力や人気に依存させず、仕組みとして設計するという考え方です。石丸氏は創設時から「代表は過渡的な存在であり、任期を固定せず交代していくべきだ」と語っており、今回の退任もその理念に基づくものでした。

具体的には以下のような仕組みが設計されています。

- 公募制度:市民から広く立候補希望者を募集し、書類審査や面接を経てメンバーを選抜。

- メンバー主導:代表を含む意思決定をメンバー投票で行い、特定のリーダーに依存しない運営。

- 回転ドア方式:政治参加のハードルを下げ、誰もが自由に入退会できる柔軟な仕組み。

こうした仕組みは、石丸氏が目指す「日本社会に必要な政治の新しい装置」として位置づけられています。

理念② 国民の政治参加を広げる

「再生の道」のもう一つの大きな理念は、国民の政治参加を促すことです。従来の政治に対して「距離を感じる」「自分には関係ない」と考える人が多い中で、石丸氏は「誰でも気軽に政治に関わり、必要があれば抜け出せる仕組み」を設計しました。

この理念は「回転ドアのような政治参加」という言葉でも表現されています。つまり、参加するのも自由、やめるのも自由。固定的な党員制度や重い責任感に縛られることなく、国民がより気軽に政治に触れられる環境を目指しています。

理念③ カリスマ依存からの脱却

多くの新興政党や地域政党は、創設者のカリスマ性に依存して成長するケースが少なくありません。しかし「再生の道」はその逆を目指しています。石丸氏は会見で「私は団長ではなく創設者。求められれば応援するが、口を出すことはしない」と述べ、自身の影響力を最小限にとどめる姿勢を明らかにしました。

この考え方は、政党の永続性を担保するために不可欠な要素といえるでしょう。カリスマが去れば組織が弱体化するリスクを避けるため、最初から「創業者は身を引く」という前提で仕組みが構築されているのです。

特徴① 公募と選抜の徹底

「再生の道」では、候補者を事前に決め打ちするのではなく、オープンな公募制を取り入れています。応募者はエントリーシート提出、ペーパーテスト、面接を経て審査され、一定の基準を満たした人だけがメンバーとして認められます。

このプロセスは透明性が高く、既得権益や派閥に左右されない点が従来の政党との違いです。また、選抜されたメンバーは「ただの支持者」ではなく、次世代のリーダー候補として育成される立場になります。

特徴② 自律的な組織運営

石丸氏は「再生の道は自立できる組織でなければならない」と語っています。代表交代もその一環であり、メンバー自身が意思決定を行う体制を重視しています。

また、代表の権限を絶対化せず、新代表にも柔軟な裁量を認める仕組みが導入されています。理念や基本方針を大切にしながらも、新しいリーダーの下で変化できる柔軟性を持っている点は、他党には見られない特徴です。

特徴③ 地域からの政治変革

「再生の道」は国政政党ではなく、地域政党としてスタートしています。これは「地域から政治を変える」という石丸氏の思想に基づいており、地方議会や首長選挙を重視する姿勢が明確です。

石丸氏は「中央集権的な東京一極集中を是正しなければ日本は持たない」と語り、地方自治の強化を大きなテーマに掲げています。そのため「再生の道」は地方から国政へとつながる橋渡しの役割を持つ団体と位置づけられます。

まとめ:政治を「人」から「仕組み」へ

「再生の道」が掲げる理念と特徴は、日本の政治における新しい挑戦といえます。石丸伸二氏の退任は「創設者が去って終わる」というストーリーではなく、「仕組みが機能するかどうかを試す」段階に入ったことを意味しています。

今後、新代表の下で「再生の道」がどのように進化していくのか――その行方は、日本の地域政治の未来を占う試金石になるでしょう。

石丸伸二氏の今後の政治活動 ― 広島県知事選や都知事選への可能性

「再生の道」代表を退任する石丸伸二氏ですが、会見の中で「政治活動は今後も続けていく」と明言しました。代表職を降りることは「政治からの引退」を意味するものではなく、むしろ新しい形での挑戦の始まりと見るべきでしょう。

退任後も政治活動を継続

石丸氏は、自らを「創業者」「北記人」と表現し、再生の道の代表から退いても完全に政治から離れるつもりはないと強調しました。

「求められれば応援演説にも立つ」「必要であれば講演や政策レクチャーを行う」と語り、後方支援的な役割を果たす姿勢を見せています。

また、再生の道の公認候補として再び選挙に挑む可能性も残されています。代表を務めていた間は「再生の道の一員ではなかった」という特殊な立場でしたが、将来的に立候補を決断する場合は、正式にメンバーへ再加入し、選抜を経て出馬することになると説明しました。

広島県知事選への可能性

石丸氏の今後を考える上で最も注目されるのが、広島県知事選への出馬です。会見の中でも「現時点では決めていない」としながらも、

「広島県知事としてやりたい政策が明確に見つかれば挑戦する」

と述べており、可能性を完全には否定していません。

広島は石丸氏の地元・安芸高田市を抱える県であり、過去に市長を務めた経験を持つことから、地元との結びつきは強いものがあります。特に広島県政においては、人口減少・地域経済の停滞・地方と都市の格差など、石丸氏が以前から問題意識を抱いてきたテーマが多く存在しています。

そのため、今後の動向次第では「広島県知事選が石丸氏の次の舞台になる」というシナリオは十分に考えられるでしょう。

東京都知事選は有力な選択肢

もう一つ注目されるのが、東京都知事選への出馬です。石丸氏は会見の中で「東京一極集中を止めなければ日本は持たない」と危機感を示しており、都政への挑戦を有力な選択肢として残しています。

特に、これまでの都知事選では一定の注目を集め、若い世代や無党派層からの支持を得てきた実績があります。本人も「東京との政策を急いで展開していかないと地方が持たない」という認識を持っており、地方と首都圏をつなぐビジョンを描いていることがうかがえます。

つまり、「広島か東京か」という二つの軸が今後の石丸氏の進路を左右する大きな要素となりそうです。

再生の道との関わり方

退任後の石丸氏は「特別顧問」や「相談役」といった肩書きで残ることはないと明言しました。ただし、必要があれば応援に入ることは辞さない姿勢を見せています。

特に選挙運動の際の応援演説や、政策レクチャーなどでの協力は積極的に行うとしています。これは、再生の道が単なる「石丸個人の政党」ではなく、装置として機能し続けることを優先する考えに基づいた行動です。

石丸氏の長期的ビジョン

石丸氏は、今後のキャリアを「政治活動を続けながらも、自分自身の立ち位置は柔軟に変化させる」と位置づけています。会見でも「最悪のケースとして、再生の道のメンバーが全員いなくなったら、もう一度自分が立ち上げる」と発言しており、責任感の強さを示しました。

同時に「個人としてはインフルエンサー的な活動やコメンテーター業は考えていない」とも述べています。つまり、政治活動の舞台はあくまで実践の場であり、表舞台から完全に退くつもりはないことがわかります。

まとめ:石丸氏の政治活動は続く

石丸伸二氏の退任は「政治からの引退」ではなく、「新しい政治活動への転機」です。広島県知事選や東京都知事選といった大きな舞台への挑戦の可能性を残しつつ、再生の道を後方から支える存在へと役割を変えていきます。

政治を「人」ではなく「仕組み」で動かすという理念のもと、石丸氏は今後も日本の政治シーンに大きな影響を与え続けることでしょう。その動向からは目が離せません。

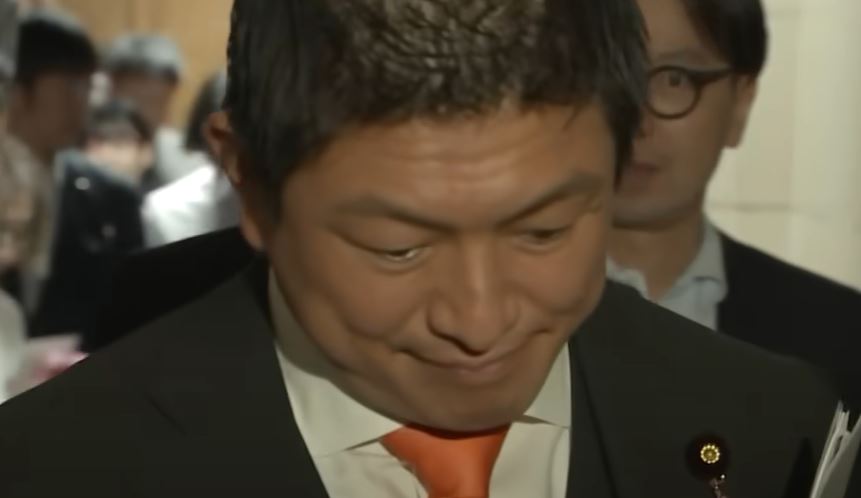

石丸伸二氏が記者会見で展開したメディア批判 ― 朝日新聞・日経新聞への言及

2025年8月の記者会見において、石丸伸二氏は「代表退任」の発表に先立ち、朝日新聞や日経新聞を名指しで批判しました。これは単なる感情的な発言ではなく、本人が以前から繰り返してきたメディアの報道姿勢への問題提起の延長線上にあるものです。

本記事では、会見での具体的なやり取りをもとに、石丸氏がメディアに対して抱いている問題意識を整理し、今後の政治報道のあり方を考えます。

朝日新聞の見出しを巡る批判

会見冒頭、石丸氏がまず取り上げたのは朝日新聞の見出しでした。記者が「辞任」と表現したことに対し、石丸氏は「正しくは退任、もしくは代表交代である」と指摘。さらに次のように問いかけました。

「事実を書くことと、そこに評価や印象を混ぜることは違う。見出しに『辞任』と書けば、あたかも責任を取らされたような印象を与える。これは単なる事実報道ではなく、意図的な印象操作ではないか」

石丸氏は具体例として「結婚式のスピーチで離婚歴を持ち出す」話を引き合いに出し、事実でも伝え方によって印象が変わることを説明しました。この発言は、「報道は事実だけでなく、受け手の印象を操作し得る」という指摘として注目されます。

日経新聞の写真選定を批判

続いて矛先が向けられたのは日経新聞です。石丸氏は「会見前の記事に掲載された写真が意地悪な表情のものだった」と述べ、こう続けました。

「普通に正面を向いている写真がいくらでもあったはずだ。わざわざその瞬間を切り取るのは、どう考えても意図的だ」

記者が「意図はなかった」と釈明すると、石丸氏はすかさず反論。

「写真を選ぶ以上、必ず意図はある。『意図がない』というのは嘘だ」

ここでも石丸氏は報道機関の姿勢の甘さを厳しく追及しました。さらに「もし記者の写真をわざと変な瞬間で切り取ってサムネイルにしたらどう思うか」と逆質問し、メディアのダブルスタンダードを批判しました。

「ダブルスタンダード」への強い不満

会見全体を通じて石丸氏が繰り返したのは、「ダブルスタンダード」という言葉でした。自分たちが批判する時は「事実を伝えているだけ」と主張する一方で、政治家が同じようにメディアを批判すると「攻撃だ」と扱う姿勢を問題視しました。

石丸氏の主張を整理すると以下のようになります。

- メディアは事実を伝えていると強調するが、実際には印象を操作している

- 批判と攻撃を使い分ける「ダブルスタンダード」が存在する

- 自分への批判は受け入れるが、同じ基準でメディアも責任を負うべき

この論点は、報道倫理やジャーナリズムの中立性に直結する重要な問題といえるでしょう。

記者からの反論と議論の応酬

会見では、複数の記者から「石丸氏のやり方はメディアへの攻撃であり、信頼を損なうのではないか」という反論も出ました。しかし石丸氏はこれに対しても、冷静に、時に笑いを交えながら答えました。

「あなた方がしているのと同じことを、私は逆の立場でやっているに過ぎない。批判されるのは承知の上だ」

このやり取りから浮かび上がるのは、「記者会見を単なる情報提供の場ではなく、メディアとの公開討論の場」と捉える石丸氏の姿勢です。従来の政治家には少ないスタンスであり、支持と批判を同時に呼び起こしています。

なぜ石丸氏はメディア批判を繰り返すのか

石丸氏が繰り返しメディアを批判する背景には、自身の過去の経験があります。安芸高田市長時代から地元紙・全国紙との関係で摩擦を抱えており、「事実が歪められて伝えられる」ことに強い問題意識を持ってきました。

さらに、都知事選・参議院選を通じて「一部のメディアによる切り取り報道が有権者の判断に影響を与えている」と感じたことが、今回の会見での強い発言につながったと考えられます。

石丸伸二氏と記者の質疑応答から見えた「再生の道」の課題

2025年8月の記者会見では、石丸伸二氏の代表退任という発表に加え、記者との質疑応答が大きな注目を集めました。特に質問の中で浮き彫りになったのは、地域政党「再生の道」が抱える組織的・戦略的な課題です。

本記事では、会見のやり取りを整理しながら、再生の道が今後直面する可能性のある課題について解説します。

1. 候補者育成と人材不足

記者からは「立候補資格は誰にあるのか」「投票権を持つのは何人か」といった質問が相次ぎました。石丸氏は「都知事選や参院選に公募で参加したメンバー、約40人が対象」と説明しましたが、この規模は全国規模の政治活動を展開するには不十分です。

質疑応答の中で、以下のような課題が明らかになりました。

- 候補者の多くが政治活動初心者であり、準備不足を感じている

- パンフレット制作や地域活動など「選挙の基本」が浸透していない

- 組織的なノウハウ共有の仕組みがまだ整っていない

石丸氏自身も「次はもっと上手くやれるだろう」というメンバーの声を紹介し、候補者育成システムの強化が必要であることを認めました。

2. 組織の自立性とガバナンス

会見では「新代表はどの程度、組織のルールを変更できるのか」という質問も投げかけられました。石丸氏は「基本的には全て変えられる」と回答。これは民主的である一方、組織のアイデンティティを揺るがすリスクも含んでいます。

石丸氏が強調したのは以下の点です。

- 「再生の道」は装置(プラットフォーム)であり、個人のカリスマ性に依存しない

- 新代表はルールを自由に変えられるが、支持を失えば自然に是正される

- 自立した組織運営を目指すため、創業者の影響は最小限に抑える

このやり取りから見えるのは、創業者依存からの脱却という課題です。特に「カリスマ代表が抜けた後も支持が継続するか」という問いは、多くの地域政党に共通するテーマでもあります。

3. メディアとの関係性

質疑応答の中で最も議論が白熱したのは、石丸氏と記者とのメディア批判をめぐる応酬でした。記者からは「会見で記者を名指しで批判するやり方は信頼を損なうのではないか」という意見が出ましたが、石丸氏はこれを真っ向から否定しました。

「安心義や後ろめたい気持ちでメディアに向き合ったことはない。正しいと思うことを伝えているだけだ」

石丸氏の姿勢は、メディアを「監視する存在」であると同時に「監視される対象」として対等に扱うものです。しかし、これが「攻撃的」と捉えられるリスクもあり、今後もメディアとの緊張関係が課題となるでしょう。

4. 選挙戦略の見直し

記者からは「都知事選や参院選で議席を獲得できなかったことをどう受け止めるか」という質問も出ました。石丸氏は「装置としての成功はあったが、選挙戦術には改善点がある」と述べました。

このやり取りからは、以下の課題が浮かびます。

- 短期間での候補者育成では限界がある

- メディア戦略や広報手法を再構築する必要がある

- 地方議会選挙での実績作りが不可欠

特に石丸氏は「統一地方選挙を最大の山場とする」と明言しており、ここで成果を出せなければ組織の存続そのものが問われる可能性があります。

5. 石丸氏自身の立ち位置

質疑応答では「退任後も相談役として残るのか」という質問もありましたが、石丸氏は「特別なポストには就かない」と否定しました。ただし「求められれば応援演説や講演などで支援する」とも語っており、元代表として影響力を残す余地はあります。

つまり石丸氏は「前面には出ないが、背後から支える」という立場を選んだ形です。これは組織の自立性を尊重しつつ、求められた時には再び前に出る可能性を残す、柔軟な姿勢と言えるでしょう。

まとめ:質疑応答は「再生の道の弱点」を映し出す鏡

今回の質疑応答は、石丸伸二氏個人への評価だけでなく、「再生の道」という新しい政治団体が抱える課題を浮き彫りにしました。候補者育成や組織運営、メディアとの関係性、そして選挙戦術の見直し――これらをどう克服するかが、今後の存続を左右します。

石丸氏は「装置を作ることが目的だった」と語っていますが、装置は使われなければ意味がありません。新代表と40人のメンバーがこの課題にどう向き合うか、今後の動向が注目されます。

再生の道の今後と石丸伸二氏の展望 ― 代表交代後の未来像

2025年8月、石丸伸二氏が地域政党「再生の道」の代表退任を発表しました。この決断は突然のものではなく、設立当初から予定されていた「出口戦略」の一環でした。本記事では、これまでの会見を振り返りながら、再生の道と石丸氏の今後の展望について整理します。

1. 再生の道は「装置」として継続

石丸氏は記者会見で「再生の道は装置である」と繰り返し強調しました。つまり、特定のリーダーや個人に依存する団体ではなく、公募制度を通じて候補者を育成・輩出する仕組みそのものが本質だという考えです。

そのため、新代表が誕生しても組織の役割は変わりません。石丸氏が「団長不在でも成り立つ」と述べたように、今後は組織の自立性が試される段階に入ります。

2. 新代表選出と統一地方選への布石

再生の道の直近のスケジュールは以下のように整理されています。

- 8月31日:新代表選への立候補締め切り

- 9月1日:立候補者の公表

- 9月14日:公開討論を兼ねた選考会(ライブ配信予定)

- 9月15日:党メンバーによる投票

- 9月16日:新代表就任会見

このプロセスは、民主的で透明性の高い代表選出を目指す試みです。そしてその先にある大きな目標が2027年の統一地方選挙。石丸氏も「最大の山場」と語っており、ここで議席を確保できるかどうかが再生の道の存続を決定づけるでしょう。

3. 石丸伸二氏個人の今後

退任後も石丸氏は政治活動を続ける意思を示しています。具体的な進路は未定ですが、質疑応答の中で以下の可能性が語られました。

- 広島県知事選への出馬 ― 現時点では「決めていない」としつつ、有力な選択肢として残している

- 東京都知事選への挑戦 ― 東京一極集中への問題意識を背景に可能性を示唆

- 国政進出の可能性 ― 具体的な計画は語られなかったが、今後の選択肢の一つ

- 応援活動や講演 ― 元代表として選挙応援や政策講演で影響力を残す

石丸氏は「求められれば応じるが、基本的には組織運営に口を出さない」と述べており、「背後から支える立場」に回ることを選んだといえます。

4. カリスマ依存からの脱却

記者会見では「石丸氏が抜けた後、組織が持続できるのか」という懸念も多く投げかけられました。実際、再生の道は石丸氏の発信力によって注目を集めてきた側面が強く、今後は団体そのものの魅力を示していく必要があります。

石丸氏自身はこれについて「支持者の一部は離れるかもしれないが、理念に共感する人々は残る」と語りました。これは地域政党が直面する典型的な課題でもあり、今後の存続を左右する重要なポイントです。

5. メディアとの向き合い方

会見を通じて繰り返し浮かび上がったのが、メディアとの関係性でした。石丸氏は「印象操作」「ダブルスタンダード」を批判し、記者との激しい応酬を繰り広げました。この姿勢は支持を集める一方で、批判的な評価も招いています。

今後は新代表がどのようにメディア対応を行うかが注目されます。石丸氏のように対立的なスタンスを続けるのか、それとも協調路線を模索するのか。組織のイメージを大きく左右する要素となるでしょう。

6. 今後の注目ポイント

再生の道の未来を占ううえで、特に注目すべきポイントを整理します。

- 新代表の資質 ― カリスマ性よりも運営力と調整力が問われる

- 統一地方選挙での成果 ― 議席獲得が存続の最低条件

- 石丸氏の進路 ― 広島県知事選・都知事選などの決断が政界全体に影響

- メディア戦略 ― 対立から協調へと転換できるかが課題

まとめ:再生の道と石丸伸二氏の次のフェーズ

石丸伸二氏の代表退任は「責任を取る」という消極的な選択ではなく、当初から予定された計画的な交代でした。今後は新代表のもとで「再生の道」がどのように発展していくかが注目されます。

一方、石丸氏個人は「元代表」として新しい政治活動を模索していくことになります。広島県知事選や都知事選への可能性を残しつつ、これまで以上に全国的な政治課題に向き合う存在となるでしょう。

「再生の道 今後」というテーマは、単なる地域政党の話にとどまらず、日本の政治の多様性をどう確保するかという大きな問いでもあります。カリスマ依存を脱却できるのか、地域から新しい政治の芽を育てられるのか――その答えは、これから数年の歩みにかかっています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません