中国経済ガチカウントダウン!報復関税応酬。トランプ「とことんやるわ!」中国「今日はこれぐらいにしといたるわ!」住宅投資1割減、新規着工3割減で四大国有銀行は瀕死状態?

STEP1:「今日はこのぐらいにしといたるわ」――報復ごっこに見えた中国の限界

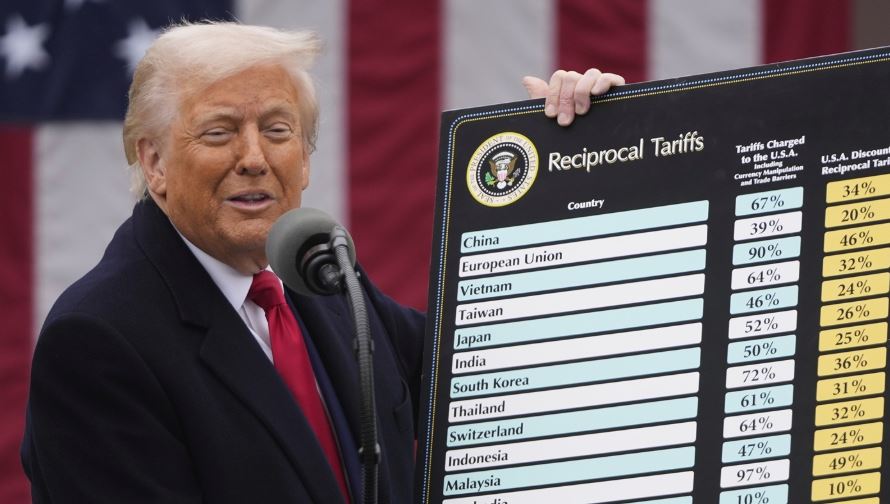

■トランプ関税再始動:「とことんやるわ!」の本気度

「あいつまたやってきたぞ」――そんな空気が米中間に漂ったのは、2024年の春先のこと。

トランプ前大統領が「中国製品への関税50%アップも辞さない」とぶち上げた瞬間、世界中の市場は一瞬凍りついた。

なんせ、この男の「とことんやるわ」はジョークじゃない。

過去、何度もこの“関税砲”で世界を翻弄してきた張本人だ。

しかも今回は選挙を前にしたガチンコモード。

対中国姿勢の強硬さをアピールするには、まさにうってつけの“悪役”だった。

そして中国も当然、黙っていない。報復だ。

しかも追加関税の上乗せ率は一気に84%→125%へ。

「数字の応酬」という名のチキンレースが始まった――はずだった。

■中国の“メンツ外交”の限界:「今日はここまで」が意味するもの

だが、ここからが本題だ。

中国は“数字の報復”を発表したそのすぐ後、こう言い放った。

「今日はこのぐらいにしといたるわ」

……は? って感じである。

関税を上げた“直後”に「もう終わりにする」って、あまりにもスピーディーな手仕舞い宣言。

なぜか?

答えはシンプル。

本当はもう付き合ってる余裕がないのだ。

習近平率いる中国共産党は、これ以上アメリカと全面戦争を演じると、国内経済がガチで持たないという判断を下したわけだ。

「今日はこのぐらいにしておく」は、“やる気がない”のではなく、“もうやれない”のサインなのだ。

■125%→145%の応酬、その裏で何が崩れた?

そもそも、関税の掛け合いっていうのは、数字のゲームのように見えて、

実は**「自国経済の体力勝負」**だ。

アメリカが145%、中国が125%という数字を打ち出した時点で、もうバランスは崩れていた。

中国はすでに国内の輸出企業がヒーヒー言ってるし、為替も不動産も下がる一方。

「やり返せばやり返すほど自分が傷つく」構造に突入していたのだ。

つまり、報復合戦を演じるフリだけして、最初に降りる。

それが、今回の“引き際の美学”だった。

でもそれは美学じゃなくて、限界の表明でもある。

■「数字のゲーム」を終わらせた理由――国内世論と独裁のジレンマ

では、なぜあんなにあっさり手を引いたのか?

ヒントは、「独裁者の本当の敵は外じゃなく、内にいる」ということ。

習近平が最も恐れているのは、国民の不満だ。

・不動産バブル崩壊

・若者の失業率爆増

・銀行の信用不安

これらが一斉に噴き出すタイミングで、アメリカとの貿易戦争まで突入したら……

人民の怒りは、すべて政権に向かう。

だから、「とことんやるわ」vs「このぐらいにしといたるわ」は、見た目は対等なやり合いでも、

実際は完全な“戦略的撤退”だった。

この時点で、中国経済の“底なしの病巣”が表に出始めていたのである。

【まとめ:STEP1の核心】

・中国は報復合戦を演じるフリで降りた=ガチでやれない状況だった

・数字の応酬の裏で、体力の差が歴然

・内政不安(不動産・雇用・金融)が激化する中、アメリカと張り合えないのが本音

・「今日はこのぐらいにしといたるわ」は、中国経済崩壊カウントダウンの“のろし”だった

STEP2:住宅投資▲10%、新規着工▲30%――崩れ落ちた「夢のマイホーム経済」

■ なぜ中国人は“家”に投資するのか? 背景にある文化と制度

まず前提として、日本人が想像する以上に、中国では**「家を持つこと」=人生のスタートライン**だ。

特に男性の場合、「家を持っていないと結婚すら難しい」という価値観が根強い。

つまり家は住む場所ではなく、信用・地位・成功の象徴でもある。

しかも中国では日本のような老後の年金制度がしっかりしていない。

「家を資産として持ち、それを売ったり貸したりして将来の保険にする」という発想が一般的だ。

だから人々はこぞって住宅に投資した。

銀行から借金してでも、将来値上がりする前提でマンションを買い漁った。

そう、ほんの数年前までは――。

■ デベロッパー資金ショートの連鎖とプロジェクト停止ラッシュ

だが今、その「夢の住宅経済」は急ブレーキを踏まれている。

2024年初頭、国家統計局の公式データで不動産投資は前年同期比9.8%減。

つまり約1割減少しているのだ。

さらに深刻なのは新規着工の落ち込み。なんと前年比29.6%減=3割減。

これ、普通に考えて“業界崩壊レベル”である。

背景には、不動産デベロッパーの資金ショートがある。

有名どころでは「碧桂園(カントリーガーデン)」や「恒大集団(エバーグランデ)」が債務不履行で話題になったが、

実際にはその背後に数十社が同じように資金繰り破綻 or 瀕死状態。

・工事が途中で止まる

・職人に賃金が払えない

・売約済みのマンションが完成しない

住民は怒り、投資家は逃げ、銀行は貸せず、政府は動けない。

負のスパイラルがじわじわと中国の都市部を侵食している。

■ 国家統計局が示した「数字で見る住宅崩壊」

いくつかの指標を並べてみよう。

| 指標 | 数値 | 内容 |

|---|---|---|

| 不動産投資 | ▲9.8% | 1〜2月期、前年同期比 |

| 新規着工面積 | ▲29.6% | 建設スタートできない物件が続出 |

| 住宅販売面積 | ▲5.1% | 需要も冷え込み傾向 |

| 調達資金 | ▲3.6%(通年では▲17%) | 銀行も貸さない、投資家も出資しない |

これだけの数字が並んでしまえば、さすがに**「住宅市場が終わってる」**のは誰の目にも明らかだろう。

にもかかわらず、政府は明確な対策を打てていない。

なぜか?

次のSTEPで明かすが、それは銀行もすでに限界だからだ。

■ 「家を建てない国」に未来はあるのか? 広がる消費マインド冷え込み

住宅とは、単なる“住まい”ではない。

・建材業

・家具メーカー

・家電

・引っ越し業者

・不動産仲介

・内装業者

……など、関連産業がゴロゴロと存在する。

だから、住宅市場が崩れるというのは、言い換えれば**「経済の血流が止まる」**ことを意味するのだ。

そしてこれは、人々の「将来に対する自信」に直結する。

・家を買わない

・子どもを産まない

・消費を控える

・リスクを避ける

この流れが個人消費全体を冷え込ませる。

つまり、中国経済は「家が建たない」ことから、国全体が動かなくなる段階に入り始めている。

【まとめ:STEP2の核心】

・中国では住宅は“人生のステータス”であり、投資対象でもあった

・今、不動産開発の3割が止まり、住宅市場は完全にブレーキ状態

・デベロッパーが資金ショート→工事中止→住宅未完成→社会不満

・不動産崩壊は関連産業を巻き込み、中国全体の消費を冷やす

・このまま進めば、中国は“動かない経済”へ突入する

STEP3:“ゾンビ企業”延命装置フル稼働――四大国有銀行はもう限界

■ 四大銀行の正体とそのバランスシートの闇

中国経済を語るうえで避けて通れない存在――それが四大国有銀行だ。

名前を挙げると、

- 中国工商銀行(ICBC)

- 中国建設銀行(CCB)

- 中国農業銀行(ABC)

- 中国銀行(BOC)

この4つがいわば“国の財布”であり、政府の命令で経済を無理やり動かすためのマクロツールとして機能している。

だが今、その財布の底が抜けそうなのだ。

理由は単純。

貸したカネが返ってこない。

返ってこないカネは不良債権と呼ばれる。

中国では現在、この不良債権の金額が公式でも26兆円規模とされているが、

実際にはもっと多い可能性が高い。なぜなら――

「これは不良債権じゃない」

「我々がバックアップしてるから大丈夫」

……と、**政治的に“なかったこと”にしてるケースが山ほどあるから。

■ 不良債権26兆円、でも「なかったこと」にされる現実

ここが中国経済の最大の闇。

仮にある企業がデフォルト(債務不履行)を起こしても、

それを正式に「不良債権」と認定すれば銀行の財務にダメージが出る。

だから政府はこう言う。

「この企業には国が支援するから、セーフな」

もうね、ゾンビ企業延命装置フル稼働。

腐った肉を腐ってないと言い張る世界である。

不良債権の“氷山の一角”しか見えていない以上、26兆円という数字も、

ただの希望的観測かもしれない。

■ 利ざや縮小→貸し渋り→経済収縮のスパイラル

さらに、四大銀行は本業でも苦しんでいる。

「利ざや」が取れなくなってきたのだ。

銀行の収益って、簡単に言うとこう:

安く預金を集めて、高く貸して、その差額で稼ぐ

でも今、中国では景気対策の一環で金利が下がり、

貸出先は少なく、しかも返済リスクが高い。

つまり、「貸せば貸すほど損」という地獄状態。

しかもデベロッパーの倒産ラッシュで、不動産向け融資も完全に詰んでる。

その結果が何か?

👉 貸し渋り → 民間企業も成長できず → 経済停滞

この流れ、完全に90年代の日本と同じ轍である。

■ 預金封鎖リスクは? 銀行破綻ドミノの予兆

もうひとつ怖いのが、「信用不安」。

もし「中国の銀行がヤバいらしい」と人々が思えば、

次に起こるのは「取り付け騒ぎ」だ。

銀行に預けたカネを皆が一斉に引き出そうとすれば、

現金を出す余力がなくなる。

当然、政府がそれを止めにくる。

そしてその時、何が起こるか……?

そう、「預金封鎖」である。

歴史的には、これが最終フェーズだ。

もちろん、中国政府はそこまでいかないよう必死に操作している。

でも、すでに理財商品(投資信託的なもの)ですら元本割れが相次いでいる状況を見れば、

「銀行=絶対安全」という神話は、少しずつ壊れ始めている。

【まとめ:STEP3の核心】

・四大国有銀行は中国経済の“生命維持装置”だが、すでに動きが鈍い

・不良債権は公式で26兆円だが、実態は不透明&政治的に隠蔽されがち

・銀行の収益源である“利ざや”が消え、貸すほどリスクが増す構造

・預金封鎖や破綻のリスクも現実味を帯びつつある

・経済の心臓=銀行が止まれば、中国経済は“本当の崩壊”を迎える

STEP4:若年失業率16.9%の衝撃――働き口がない国に未来はあるか?

■「人が多すぎる」より「職がなさすぎる」現実

「中国って人が多いから仕事に困らなさそう」

――それ、完全に過去の話です。

今、中国の若年失業率は16.9%(2024年2月時点)と、

リーマンショック級の水準にまで膨れ上がっている。

これ、ざっくり言うと、10人に1人どころか6人に1人が無職という世界。

しかも、これは政府発表の“数字上”の話。

もっと恐ろしいのは、「統計から外された若者」が無数に存在しているという事実だ。

- 実家に戻って引きこもってる

- “フリーター未満”のギグワーカー

- 就活を諦めて資格試験浪人中

こういった「失業者扱いされない失業者」を入れれば、実質失業率は20%を超えるという見方もある。

■ 若年層の“ガチ失業”が中国の成長力を食いつぶす

経済成長のエンジンとは何か?

消費だ。

そして、その主役は若者だ。

・結婚

・出産

・住宅購入

・クルマ

・旅行

・外食

すべて若い世代が先導する経済行動である。

だが、仕事がなければどうなるか?

収入がなければ、すべての消費が**「見送り」**になる。

さらに、中国では「家を買わないと結婚できない」という社会構造があるため、

失業 → 結婚できない → 家も買えない → 社会参加しないという

**“絶望ループ”**に突入してしまう。

これが意味するのは、単なる景気後退ではない。

社会としての分断と崩壊の始まりだ。

■ 共産党の“統計改ざん”を見破る数字のトリック

ちなみに、2023年の夏には**「若年失業率の公表を中止する」という意味不明な発表**があった。

理由は明言されなかったが、関係者の間では「数字があまりにも悪すぎたから」と囁かれている。

これ、日本でもバブル崩壊後に見られた**“都合の悪いデータは出さない主義”**と酷似している。

さらにヤバいのは、**「失業定義の改変」**である。

政府が勝手に「これは失業者にカウントしない」というルールを作ってしまえば、

どんなに働ける人が街に溢れていようと、**数字上は“問題なし”**になる。

これ、まさに数字の魔法。

でも、現実は魔法じゃ変わらない。

■ 就職氷河と住宅崩壊、ダブルパンチで起きる社会不安

想像してみてほしい。

- 就職できない

- 結婚できない

- 家を買えない

- 夢を持てない

そんな若者が中国の主要都市に、何千万人単位で存在しているのだ。

これは、社会的な“爆弾”に他ならない。

実際、SNSでは若者の不満がジワジワと可視化され始めている。

- 「もう頑張るのやめた」

- 「寝そべる(タンピン)」というライフスタイルの流行

- 「出世しない、家庭も持たない、静かに暮らす」という“消費ゼロ戦略”の広がり

つまり、若者が国のエンジンであることを放棄してしまった状態なのだ。

そして、これは経済の問題ではなく、国家の持続性の問題に繋がっていく。

【まとめ:STEP4の核心】

・若年失業率は16.9%(実質20%超説も)、ガチで“就職できない国”へ

・若者が消費をやめると、経済のエンジンが止まる

・就職不能 → 結婚不能 → 社会参加不能 → 国家の求心力低下

・共産党はデータ隠蔽&統計トリックでごまかすが、現場のリアルは隠せない

・これは“経済問題”ではなく“社会の沸点”問題である

STEP5:不良債権が雪だるま化する“デフレスパイラル”の足音

■ 実質GDP>名目GDPってどういうこと?

2024年、中国の経済統計にとんでもない異常値が出た。

名目GDP(物価を反映した実際の成長率)よりも、実質GDP(物価の影響を除いた成長率)の方が高いという現象だ。

え? 実質の方が高い? それって、つまり……

そう、これは**「デフレに突入した」**ことを意味する。

実際に出た数値はこうだ:

- 実質GDP:+5.5%

- 名目GDP:+4.7%

- 差:▲0.8%(=マイナスインフレ率)

要するに、中国ではモノの値段が下がり始めている。

そしてこれは、企業の収益悪化 → 雇用減少 → 投資縮小という、負の連鎖を生む。

そう、「デフレスパイラル」の入口である。

■ 価格下落が招く「見えない資産消失」

デフレが厄介なのは、「実感しにくいくせに、超危険」ということだ。

例えば、あなたが1000万円の価値だと思っていたマンション。

デフレで市場価格が800万円になれば、資産は200万円消失したのと同じ。

売るに売れない。

貸しても儲からない。

担保価値も下がる。

つまり、「家を持っている人」が丸ごと損をする状態に入る。

中国では、まさに今これが始まっている。

・不動産価格は2021年のピークから約30%下落

・家計資産ベースでは**約18兆円が“蒸発”**したとする分析もある

しかも、値下がりのペースはまだ止まっていない。

■ 過去の日本が直面した「不良債権の連鎖」と同じ構図

90年代、日本も同じような道をたどった。

- バブル崩壊

- 不動産価格の暴落

- 銀行の不良債権問題

- 金融機関の貸し渋り

- 企業倒産の連鎖

- デフレ脱却までに10年以上

これをやらかした結果、私たちは「失われた20年」を経験した。

そして今、中国は**“もっと規模がでかく、もっと制度が複雑”**な状態で同じことをやろうとしている。

しかも中国は、「経済の透明性」や「公正な統計」という面で、日本より数段劣っている。

つまり、問題の発見が遅れ、対応も遅れ、傷がより深くなる可能性が高い。

■ 金利緩和も効かない、デフレ沼にハマる中国経済の末路

中国政府は当然、打つ手を打っている。

- 政策金利を下げる

- 貸し出しを増やすよう銀行に命令

- 不動産開発を下支えする補助金制度

……だが、効かない。全然、効かない。

なぜなら、

「誰も借りたがらない」

「借りても投資先がない」

「不動産に再投資するほど信用できない」

――という「信用崩壊」が進んでいるからだ。

これ、例えるなら栄養ドリンクを無理やり飲ませてるけど、胃がもう受け付けてない状態。

つまり、効くかどうかじゃない。もう飲み込めないのだ。

【まとめ:STEP5の核心】

・名目GDPより実質GDPが高い=デフレの兆候

・資産価値が下がると家計も企業もダメージを受ける

・不良債権がさらに膨らむ“デフレ加速装置”が作動中

・金利を下げても、もはや借り手も投資先もいない

・中国経済は「失われた○○年」のルートに足を踏み入れた

STEP6:チャイナショックは再来するのか?――日本の個人投資家・企業はどう備える?

■ なぜ中国リスクは「もう遅い」ではなく「これから」が本番?

「中国経済ヤバいらしいよね」

ここまで読んだあなたなら、そう思うどころか「ヤバいどころじゃねえ」と感じているはず。

でも、ここが本当の問題だ。

「もう十分落ちてるから、これ以上はないでしょ?」

――と、多くの人が油断している。

だが実際は逆だ。

“表に出ていないヤバさ”が、これからドカンと爆発する可能性がある。

なぜなら、

- 不良債権の本当の額が不明

- デベロッパーの“実質破綻”がまだ隠されている

- 銀行のバランスシートも信用できない

- 政府の支援にも限界が見え始めている

つまり今は、**「見えない地雷の上をみんなで歩いている」**状態。

爆発するのは、これからだ。

■ サプライチェーン依存の日本企業が見落としている盲点

中国経済がコケると、一番困るのは誰か?

実は、日本の中小企業かもしれない。

特に製造業・小売・EC関係の企業は、まだまだ中国との物流・生産・販売に依存している。

・中国で部品を作ってる

・中国から原材料を仕入れてる

・中国で商品を売ってる

このどれかに該当していれば、“中国発ショック”は他人事ではない。

問題は、ここに対して備えをしていない企業があまりにも多いということ。

「中国がなんとかするでしょ」と思っていたら、**“なんとかできなかった”**時に一気に飛ぶのは日本企業の方かもしれない。

■ 個人投資家ができる「中国発ショック」への備え方

では、個人レベルではどうするか?

簡単に言えば、以下の3つを“今すぐ”意識すべき。

✅ ① 中国関連の資産を見直す

- 中国企業株

- 香港経由のETF

- 中国と取引の深い日本企業株(例:鉄鋼、化学、商社 etc.)

これらは「今すぐ売れ」とまでは言わないが、“リスク資産”として明確に認識すべきだ。

「上がるかも」ではなく、「落ちる時に逃げられるか」で考えること。

✅ ② “新興国”=中国という思い込みを捨てる

これまで、新興国投資=中国というのは定番だった。

でも今、それは通用しない。

むしろ「中国は“旧・新興国”」という目線で見直す時代だ。

代わりに注目されているのは、

- インド

- ASEAN諸国

- アフリカ(まだ遠いが、長期視点で)

資産の分散先として、“ポスト中国”の目線を持つことが必須になっている。

✅ ③ 「日本にも波が来る前提」で生活防衛

最悪のケース、中国で金融パニックが起きたら、日本の市場も間違いなく荒れる。

円高・株安・資源価格の変動・輸出の冷え込み……全部くる。

そのため、

- 生活費の3〜6ヶ月分の現金確保

- サブ収入源の確保(副業など)

- 資産を“リスク分散型”に組み直す

こういった、**「何が起きても耐える設計」**をしておくことが、

冷静な生活防衛につながる。

■ 崩壊を前提にした“冷静な視線”を持つことの重要性

最後に大事なことを1つだけ。

「中国は崩壊する!」と叫ぶのは簡単。

でも、大事なのは**“崩壊を前提に、どう行動するか”**だ。

むしろ、今は「過去の幻想を捨てられるか」が問われている。

- “世界の工場”という神話

- “爆買い”という幻想

- “成長率7%維持”という虚構

これらが崩れた先に何があるかを、

感情ではなくデータと行動で受け止めること。

それが、ポスト・チャイナ時代の“生存スキル”になるだろう。

【まとめ:STEP6の核心】

・中国経済の本当の崩壊は「これから」が本番

・日本企業のサプライチェーンは今なお中国依存が大きい

・個人投資家は“中国資産の見直し”と“生活防衛”が急務

・ポスト中国を意識した資産戦略へシフトすべき時期

・「崩壊するかしないか」ではなく、「崩れても慌てない設計」が重要

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません