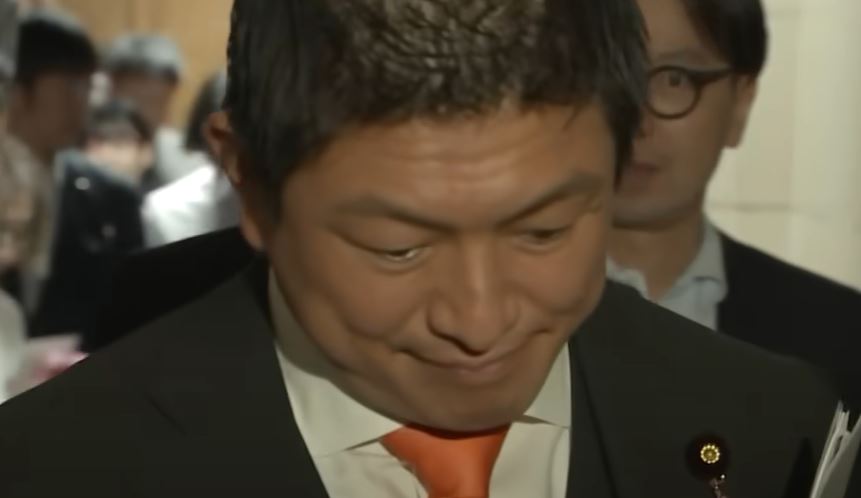

自民・麻生太郎氏と参政党・神谷宗幣代表の異例会談とは?

2025年、日本の政界において注目すべき出来事が起きました。自民党の麻生太郎最高顧問と、参政党の神谷宗幣代表が国会内で会談したのです。

このニュースは多くの政治関係者や有権者に驚きをもって受け止められました。なぜなら、与党自民党の大物幹部と、新興勢力として急成長している参政党のトップが直接対話を持つこと自体が極めて異例だからです。

会談はおよそ30分間にわたり行われ、雰囲気は「和やか」だったと報じられています。神谷代表からは、参政党の今後の党運営や人事面での課題について相談があり、麻生氏はそれに応じる形で意見を述べたとみられています。表面的には穏やかなやり取りであったものの、その背後には政界の勢力図に関わる大きな意味が潜んでいると考えられます。

背景には、2025年の参議院選挙で参政党が14議席を獲得したことがあります。短期間で急速に支持を拡大した参政党は、国政における存在感を一気に高めました。一方で、与党・自民党は参議院で過半数を維持できず、政権運営の安定に黄色信号がともっています。この状況での麻生・神谷会談は、単なる相談にとどまらず、与党が多数派形成に向けて動き出したサインとも受け取れるのです。

この記事では、この「麻生・神谷会談」の意義を徹底的に解説していきます。参政党の台頭とその背景、自民党の思惑、そして日本の政界再編の可能性まで、多角的に分析していきましょう。

参政党の台頭と参院選での14議席獲得の意義

2025年の参議院選挙で、最も注目を集めた政党の一つが参政党です。従来の国政政党とは一線を画し、独自の政策と草の根運動を通じて支持を拡大した参政党は、今回の選挙で14議席を獲得しました。この数字は、新興政党としては異例の成果であり、日本の政治に新しい風を吹き込む出来事となりました。

参政党は、設立当初から「国民の声を直接政治に反映する」という理念を掲げ、SNSや動画配信を駆使した情報発信に力を入れてきました。従来型の街頭演説やテレビ討論に頼るのではなく、インターネットを通じて若年層や無党派層にリーチしたことが、急速な支持拡大につながったと分析されています。

特に、教育改革や食の安全保障、そして地方自治の強化といったテーマは、従来の与野党が十分に取り上げてこなかった分野です。こうした政策に共感する層が全国で広がり、参政党は地方から国政へと存在感を高めていきました。参院選での結果は、その集大成といえるものです。

14議席の持つ意味

では、この14議席という数字が持つ意味は何でしょうか。単なる「数字の増加」以上に、政界の力学に影響を与える要素が含まれています。

- キャスティングボートの可能性: 与党自民党が参院で過半数を割り込む中、参政党の議席は法案可決や予算審議において重要な役割を担う可能性があります。

- 野党再編の引き金: 参政党の存在感拡大は、既存野党にとっても無視できない要素となり、連携や対抗軸形成を促す可能性があります。

- 国民の意識変化: 「自民か立民か」という二極構造に飽き足らない有権者が、第三極として参政党を選んだ事実は、国民の政治意識の多様化を示しています。

SNS時代の新しい選挙戦略

参政党の台頭を語るうえで外せないのが、インターネットを駆使した選挙戦略です。YouTubeやTwitter、Instagram、TikTokといった媒体を積極的に活用し、若年層との接点を増やしました。特に神谷宗幣代表の発信力は強く、難しい政治テーマをわかりやすく解説することで、多くの支持者を獲得しました。これまで「政治に関心がない」とされていた層を取り込んだことは、日本の選挙戦術の転換点といえるでしょう。

保守系有権者への浸透

参政党は単なる「新党」ではなく、明確に保守系の価値観を打ち出している点も特徴です。教育や食、家族政策といったテーマを通じ、伝統的な価値観を重視する層に訴求しました。さらに、既存の自民党支持層の一部が「自民党は守りの姿勢に入りすぎている」と感じ、参政党に期待を寄せる動きも見られます。この流れは、保守陣営の再編の可能性を秘めています。

今後の影響

参政党が獲得した14議席は、単なる数の力にとどまりません。これは、日本の政治が従来の与党・野党の対立構造だけでは説明できない段階に入ったことを意味しています。今後、参政党は自民党との距離感をどう設定するのか、あるいは独自路線をどこまで貫けるのかが注目されます。麻生太郎氏との会談は、その方向性を占う一つの重要なシグナルといえるでしょう。

神谷宗幣代表と自民党の関係性 ― 保守系ネットワークの背景

参政党代表の神谷宗幣(かみや・そうへい)氏は、新興政党のリーダーという顔を持ちながらも、実は自民党との深いつながりを持っています。この点を理解することは、今回の麻生太郎最高顧問との会談を読み解く上で欠かせません。単なる「新党の代表と自民党大物の偶然の会話」ではなく、背景には人脈とネットワークの積み重ねが存在するのです。

神谷宗幣氏の政治経歴

神谷氏は大阪府吹田市出身で、大学卒業後は市議会議員として政治活動をスタートしました。その後、国政進出を目指し自民党から衆議院選挙に出馬した経験を持ちます。結果として当選には至りませんでしたが、この過程で自民党内の議員や地方組織との関わりを築いたことが、後の政治活動に大きな影響を与えました。

さらに、神谷氏は「教育再生」「歴史観の見直し」「保守的価値観の尊重」といったテーマを一貫して訴えてきました。これらの主張は自民党の保守派と重なる部分が多く、自民党内部にも神谷氏を評価する議員が少なくありませんでした。参政党を立ち上げた現在も、その思想的な源流は自民党保守派と共通点が多いといえます。

「両馬プロジェクト」と保守系ネットワーク

神谷代表の人脈を象徴するものの一つが「両馬(りょうば)プロジェクト」です。これは、保守系の地方議員や政治家を結びつけるネットワークであり、政策研究や情報共有の場として機能してきました。自民党所属の地方議員も多く参加しており、神谷氏は参政党を立ち上げる前から、保守系の幅広い人脈を築いていたのです。

このようなネットワークは、単なる「政治仲間」という枠を超え、選挙支援や政策立案においても力を発揮します。地方議員を中心としたネットワークを通じ、参政党は草の根レベルでの支持基盤を形成しました。これは既存の大政党に依存せずとも選挙戦を展開できる大きな強みとなっています。

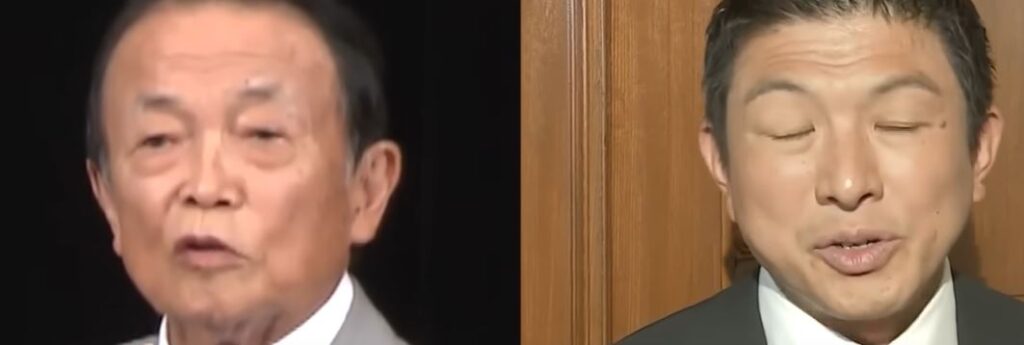

麻生太郎氏との接点

今回の会談の相手である麻生太郎氏は、自民党の中でも保守色が強く、経済・外交における豊富な経験を持つ大物政治家です。神谷氏がかねてより持つ保守系の思想やネットワークが、麻生氏との会談実現を後押ししたとみられます。報道によれば、神谷氏が党運営に悩む中で、知人を介して麻生氏への相談が持ちかけられたとのことですが、その背景には長年にわたる政治的な縁があると考えられます。

「裏の思惑」はあるのか?

一部では「自民党と参政党の接近は政界再編の布石ではないか」といった憶測も流れています。しかし、現時点では神谷氏にとって、まずは参政党の安定運営が最優先課題であるといえるでしょう。新人議員が多い参政党にとって、国会運営や人事管理のノウハウを持つ自民党大物からアドバイスを得ることは極めて実利的です。

一方で、自民党にとっても参政党は無視できない存在になりつつあります。特に、保守系有権者を共有する両党が将来的に競合する可能性を考えれば、今の段階で「友好関係」を築いておくことは戦略的に有効です。つまり、今回の会談は表面的には相談事であっても、双方にとってメリットのある政治的投資だったといえるでしょう。

自民党との距離感

今後の焦点は、参政党が自民党とどのような距離感を取るのかという点です。完全に連携するのか、一定の距離を保ちながら独自路線を進むのか。その判断次第で、参政党は「第三極」としての独自性を強めるか、あるいは「自民党補完勢力」と見なされるかが決まります。これは、有権者の支持のあり方にも直結する重要なポイントです。

神谷宗幣氏と自民党の関係は、単なる過去の出馬経験にとどまらず、思想・人脈・ネットワークを通じて現在進行形で続いているものです。この関係性を理解することで、今回の麻生氏との会談が持つ重みがより鮮明に見えてくるのです。

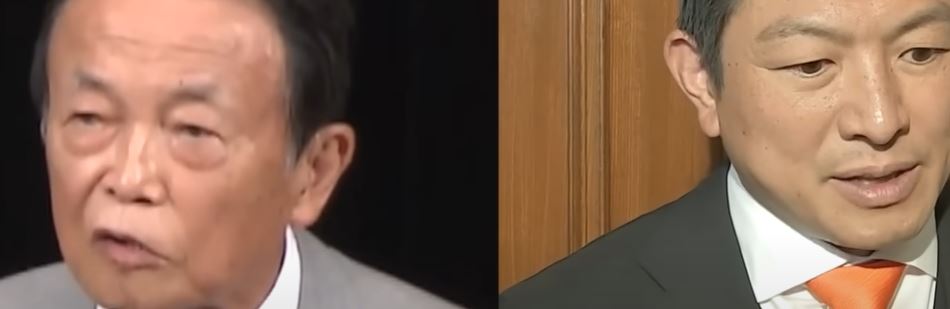

麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談 ― 経緯と内容の全貌

2025年に実現した麻生太郎最高顧問と神谷宗幣代表の会談は、永田町関係者の間で大きな注目を集めました。両者の接点がこれまで公式に語られることはほとんどなく、突然の会談報道は驚きをもって受け止められました。しかし、その背景を紐解いていくと、単なる偶発的な出来事ではなく、政界の状況や人脈の流れの中で自然に導かれた面が見えてきます。

会談実現のきっかけ

報道によれば、会談の発端は神谷氏の党運営に関する悩みでした。参政党は参院選で14議席を獲得したものの、多くが新人議員で構成されており、国会運営の経験不足が課題となっていました。議員の育成、人事の配置、国会での立ち振る舞いといった具体的なノウハウをどう補うか――神谷氏はこの問題に頭を抱えていたといわれています。

その際、神谷氏の知人が「麻生太郎氏に相談してみてはどうか」と助言し、今回の会談がセッティングされました。麻生氏は政界歴が長く、首相経験者としての重みを持つ存在であり、党派を超えて「指南役」としての評価を受けています。こうした経緯から、今回の30分間の会談が実現したのです。

会談の雰囲気

会談は国会内で約30分間行われ、終始「和やかな雰囲気」で進んだと報じられています。政治的な駆け引きや取引があったわけではなく、神谷氏が党の課題を率直に相談し、麻生氏が経験を踏まえて助言するという、実務的な内容が中心だったと見られます。

ただし、「和やかさ」の裏には政治的なメッセージも含まれていました。会談そのものが公に報じられることで、与党自民党が参政党を一定のパートナーとして認識していることを示す効果があったからです。つまり、表向きは相談であっても、裏側では双方の存在感を高める効果が狙われていた可能性があります。

具体的な会話の内容

公式には会談内容の詳細は明らかにされていません。しかし、関係者の証言や報道を総合すると、以下のようなテーマが話し合われたと推測されます。

- 参政党の国会運営ノウハウ: 新人議員が多い中で、委員会活動や質問準備をどう効率化するか。

- 人材配置の悩み: 議員経験が浅いメンバーをどう役割分担させるか。

- 政党間関係の在り方: 与党との距離感をどう保つべきか。

これらは一見すると地味なテーマに思えますが、新党にとっては死活的に重要な問題です。経験豊富な麻生氏からの助言は、参政党にとって大きな学びとなったはずです。

「異例の会談」が持つ意味

なぜ今回の会談が「異例」とされるのか。それは、与党の最高幹部クラスが、新興政党の代表と直接会談すること自体が珍しいからです。通常、このレベルの接触は水面下で行われることが多く、公開の場に出ることはほとんどありません。にもかかわらず、今回の会談が報じられた背景には、自民党が参政党を無視できない存在として認め始めたという事実があります。

また、参政党側にとっても「自民党の重鎮と対話できる政党」というアピールは大きな意味を持ちます。有権者や支持者に対し、参政党が単なる新興勢力ではなく、政界の中で影響力を発揮し得る存在であることを示す格好の材料となったのです。

今後への布石

この会談は、短時間ながら政界再編の伏線となる可能性があります。参政党が今後、自民党と協力するのか、距離を保つのかは不透明ですが、麻生氏との会談はその方向性を示す最初のサインともいえます。与党にとっても、野党にとっても、この動きは軽視できない要素となるでしょう。

つまり、30分の「相談」の裏には、日本政治の未来を左右する可能性を秘めた大きな意味があるのです。

与党・自民党の苦しい議席状況 ― 参院で過半数に届かない現実

2025年の参議院選挙後、与党自民党は過半数にわずか3議席届かないという厳しい状況に直面しています。これは単なる数字の問題ではなく、政権運営全体に深刻な影響を及ぼす要素です。多数派を形成できなければ、法案の可決や予算の承認が難航し、国会の停滞を招くリスクが高まります。安定した政権運営を掲げてきた自民党にとって、この状況は大きな痛手といえるでしょう。

「過半数割れ」が意味するもの

参議院における過半数は125議席。ところが、今回の選挙結果では与党(自民党+公明党)がこれを下回る形となりました。これにより、自民党は単独ではもちろん、与党全体としても安定多数を確保できないという現実に直面しています。

過半数を割り込むことの最大の問題は、政権運営の「自由度」が大きく制限される点にあります。法案を通すためには他党の協力が不可欠となり、与党の政策を単独で押し通すことができなくなるのです。つまり、自民党は常に他党との連携や交渉を意識せざるを得ない立場に追い込まれています。

国会運営への影響

過半数割れは、国会運営のさまざまな場面で影響を及ぼします。

- 法案審議: 与党が提出する法案は、他党の賛成を得られなければ成立しない。場合によっては修正や妥協が必要となる。

- 予算審議: 特に予算関連法案は国政の根幹であり、少数与党では通過が危ぶまれる。

- 人事承認: 国会同意人事(日本銀行総裁など)においても、野党や新勢力の協力が不可欠。

これらは政権運営の「安定感」を大きく揺るがす要因です。参院での議席不足は、単なる数の問題ではなく、政策の実効性や政権の信頼性にも直結しています。

公明党との関係強化だけでは足りない

自民党は長年、公明党と連立を組むことで国会運営を安定させてきました。しかし、今回の選挙結果を受けても自民+公明では過半数に届かないという現実があります。これは、従来の「自公体制」だけでは不十分であることを示しています。

結果として、自民党は新たなパートナーを模索せざるを得ない状況にあります。ここで浮上するのが、参政党や「チーム未来」といった新興勢力です。これらの党との連携が実現すれば、与党は過半数を回復できる可能性があります。麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談も、こうした背景を踏まえた布石とみることができるでしょう。

世論の圧力

自民党にとってさらに厳しいのは、有権者の目が非常に厳しくなっている点です。「長期政権による慢心」「派閥政治の弊害」といった批判は根強く、参院で過半数を失ったことは「国民の警告」とも解釈できます。この状況で他党との連携を誤れば、むしろ世論の反発を招くリスクもあります。

つまり、自民党は「連携を進めなければ政権が立ち行かない」一方で、「連携の仕方を誤れば支持率を落とす」という板挟みの状況にあるのです。

野党の思惑との駆け引き

当然ながら、この状況を野党も見逃してはいません。立憲民主党や日本維新の会などの野党勢力は、自民党が過半数を失ったことを追及材料として利用し、国会での攻勢を強めています。一方で、参政党やチーム未来のような新興勢力は、野党とも自民党とも一定の距離を保ちつつ、自らの存在感を高めるチャンスと捉えています。

この駆け引きの中で、自民党は誰と手を組むのか、あるいは誰と距離を置くのかという選択を迫られています。その一つの動きが、麻生・神谷会談に象徴されているのです。

今後の課題

自民党にとっての最大の課題は、参院での議席不足をどう補うかという一点に集約されます。しかし、それは単に「数合わせ」の問題ではありません。政策面でどの勢力と協調できるのか、国民に納得感を与えられるのか――この判断を誤れば、政権の正統性が揺らぎかねません。

したがって、与党の苦しい議席状況は今後の政界の動きを左右する大きな要因となります。今回の麻生・神谷会談は、その試金石となる出来事だったといえるでしょう。

自民党の多数派工作の狙い ― 新勢力との接触と戦略的意図

参院で過半数を割った自民党にとって、最大の課題は「どうやって多数派を形成するか」です。従来の公明党との連立だけでは議席数が不足する以上、自民党は新しいパートナーを模索せざるを得ません。今回の麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談は、その一端を象徴する出来事であり、与党の多数派工作の布石とみられています。

なぜ参政党に接触したのか

自民党が参政党に注目する理由は明確です。参政党は14議席を獲得しており、その数はキャスティングボートを握るには十分な規模です。さらに、参政党の政策スタンスは保守系に位置しており、自民党の基本的な方針と大きく矛盾しません。教育、食、家族政策といったテーマは、自民党保守派とも親和性が高く、協力の余地があります。

つまり、参政党は「政策的に折り合いがつきやすい」「議席数が確実に必要」という二つの理由から、自民党にとって理想的な交渉相手なのです。

他新勢力との接触

自民党が視野に入れているのは参政党だけではありません。例えば、参院選で初めて議席を獲得した「チーム未来」も、自民党のターゲットとなっています。森山幹事長が同党の代表と会談したことは報じられており、これは明らかに多数派形成を意識した動きです。

さらに、日本維新の会や国民民主党といった中堅政党も、場合によっては協力相手となり得ます。これらの党はいずれも政策面で自民党と一定の接点を持ちつつ、完全に野党として与党と対立する姿勢は取っていません。そのため、自民党にとっては「必要に応じて票を貸してくれる」可能性があるのです。

多数派工作の戦略的意図

では、自民党はなぜこれほど多数派形成にこだわるのでしょうか。その理由は以下の三点に集約されます。

- 政権の安定維持: 過半数を確保できなければ、法案や予算の成立が難航し、政権への不信感が広がる。

- 国際社会へのメッセージ: 政治の安定は外交・安全保障政策に直結する。多数派を確保することで国際的信用を守る。

- 政界再編への布石: 新勢力との連携は、将来的な政界再編を見据えた布石となる。

特に三点目の「政界再編」こそが、自民党の多数派工作の深層にある意図だと考えられます。保守系有権者をめぐる競争が激化する中で、参政党のような新勢力を取り込むことは、自民党が「保守陣営の中心」であり続けるために必要不可欠な戦略といえるでしょう。

「表と裏」の二重構造

多数派工作には「表の狙い」と「裏の狙い」が存在します。表向きには「国会運営を安定させるため」という大義名分があります。しかし裏側では、野党勢力を分断し、自民党への批判票を吸収する意図も隠されています。

例えば、参政党やチーム未来が自民党に協力する姿勢を見せれば、立憲民主党などの従来野党は孤立しやすくなります。結果として、自民党は「野党分断」の恩恵を受け、より有利な政権運営を行うことが可能になるのです。

リスクも伴う多数派工作

ただし、この多数派工作には大きなリスクも伴います。新勢力との接近は一歩間違えば「数合わせ政治」と批判され、有権者の信頼を損なう危険があります。特に参政党の支持層は「自民党に不満を持った有権者」でもあるため、露骨な接近は逆効果となる可能性もあります。

また、野党側もこの動きを「裏取引」として攻撃する可能性が高く、国会論戦での批判材料となるでしょう。自民党が多数派形成を急ぐあまり、政治不信を招く結果になれば本末転倒です。

今後の展望

今後、自民党がどの新勢力とどのように手を結ぶのかは、政界の最大の注目ポイントとなります。参政党との会談はその最初のサインであり、今後は「具体的にどの法案で協力するのか」「どの程度の距離感を保つのか」が焦点となるでしょう。

多数派工作は単なる数の積み上げではなく、日本政治の未来を左右する重要なプロセスです。麻生・神谷会談は、その序章に過ぎないのかもしれません。

今後の政界再編の可能性 ― 保守系勢力の動きと新しい政治地図

麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談は、単なる党運営に関する相談を超えて、日本の政界における「再編の兆し」を感じさせる出来事でした。参政党の台頭や自民党の議席不足という現実は、既存の与野党の構図に揺さぶりをかけ、保守系勢力を中心に新しい政治地図が描かれる可能性を示しています。

自民党と参政党の距離感

最大の注目点は、やはり自民党と参政党の関係です。参政党は自民党と政策的に重なる部分が多い一方で、「自民党では改革が進まない」と感じる有権者の受け皿にもなっています。そのため、完全に自民党に取り込まれれば参政党の独自性は薄れ、支持を失うリスクがあります。逆に、自民党と一定の距離を保ちながら連携するという「協力と独立の両立」ができれば、参政党は新しい第三極としての存在感を確立できるでしょう。

保守系有権者の再編

保守層の中では、従来の「自民党一強」への不満が徐々に蓄積してきました。長期政権の中で改革が進まないことや、派閥政治の弊害への批判がその背景にあります。参政党は、教育・食・家族政策といった生活に密着したテーマで保守層にアプローチし、確実に浸透しつつあります。これは、自民党にとって支持基盤の侵食を意味すると同時に、保守層全体が多様化していることを示しています。

政界再編シナリオ1:保守大連合型

第一のシナリオは、参政党やチーム未来などの新勢力を取り込み、自民党を中心とした「保守大連合」が形成されるケースです。この場合、自民党は多数派を安定的に維持できる一方で、参政党の政策が与党内に反映されやすくなります。保守系勢力が一枚岩となることで、外交・安全保障政策では強い発信力を持つことが期待されます。

政界再編シナリオ2:第三極の台頭型

第二のシナリオは、参政党が自民党と一定の距離を保ちつつ、独自の路線を強めるケースです。この場合、参政党は「自民党に不満を持つ保守層」を取り込み、野党とも異なる独自の第三極を形成します。これが実現すれば、与野党の二極構造が崩れ、日本政治に新しい多極化の時代が到来するでしょう。

政界再編シナリオ3:中道連携型

第三のシナリオは、自民党が国民民主党や維新などの中道勢力と接近し、参政党とは一定の距離を置くケースです。この場合、自民党は「保守一本」ではなく「中道との連携」を軸とし、参政党は独自路線を強める形になります。結果として、保守、中道、リベラルの三極構造がより明確になり、国会内での政策論争が活発化する可能性があります。

政界再編を後押しする要因

政界再編の可能性を高めている要因として、次の三つが挙げられます。

- 参議院での多数派不足: 与党が単独で過半数を確保できないため、再編や連携が不可避になっている。

- 有権者の不満: 既存の与野党に対する「期待外れ感」が、新党や第三極への支持を押し上げている。

- SNSによる情報発信: 新興政党が短期間で支持を広げられる環境が整い、再編を加速させている。

国民への影響

政界再編は、単に政党の組み合わせが変わるだけではありません。有権者にとっては、「選択肢が広がる」という大きなメリットがあります。従来の「自民党か、立憲民主党か」という二択から解放され、多様な政策や価値観の中から自分に合った政党を選べるようになるのです。

一方で、多党化が進むことで政局が不安定化するリスクも否定できません。頻繁な政党間の連携や離合集散が続けば、政策の一貫性が失われる可能性があります。国民にとって重要なのは、再編によって政治が安定するのか、それとも混乱を深めるのか、その行方を見極めることです。

まとめ ― 麻生・神谷会談の意味

麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談は、表面的には「党運営の相談」に過ぎません。しかし、その背景には政界再編の可能性が隠されています。保守系勢力が再びまとまるのか、新しい第三極が台頭するのか――その方向性次第で、日本政治は大きく姿を変えることになります。

つまり、この会談は単なるニュースではなく、今後の日本の政治地図を変えるかもしれない一手だったのです。

まとめと展望 ― 麻生・神谷会談が示す日本政治の行方

2025年に実現した麻生太郎最高顧問と神谷宗幣代表の会談は、日本の政治において極めて象徴的な出来事でした。表向きには「新人議員が多い参政党の党運営に関する相談」であったとしても、その背後には政界再編や多数派形成といった大きなテーマが横たわっています。

本記事の総括

ここまで解説してきた内容を整理すると、以下のポイントに集約されます。

- 参政党の台頭: 参院選で14議席を獲得し、新興政党として異例の存在感を示した。

- 神谷代表と自民党の関係: 自民党出馬経験や保守系ネットワークを背景に、麻生氏との会談が実現した。

- 会談の実態: 約30分間の和やかな会談で、党運営や人材育成に関する相談が中心だった。

- 与党の苦しい現状: 自民・公明で過半数に届かず、他党との連携が必須に。

- 多数派工作の狙い: 参政党やチーム未来などの新勢力との接触を通じ、安定多数を模索している。

- 政界再編の可能性: 保守大連合か、第三極の台頭か、中道連携か――複数のシナリオが浮上している。

今後の政治の動き

今後の日本政治は、参政党を含む新興勢力の動向に大きく左右されます。特に、次の3つの展開が注目されます。

- 自民党との連携強化: 与党が参政党を「友党」として取り込み、保守大連合を形成する可能性。

- 第三極としての自立: 参政党が自民党に距離を置き、独自路線を貫くことで新しい選択肢を有権者に提供。

- 政界全体の再編: 維新、国民民主、参政党といった勢力が動くことで、与野党の枠組みそのものが変わる可能性。

いずれのシナリオにおいても共通しているのは、従来の「自民 vs 立憲」という二極構造が揺らぎ始めているという点です。これは、日本政治にとって大きな転換期であることを意味しています。

国民への影響

こうした政治の動きは、私たち有権者の生活にも直結します。参政党が訴えてきた教育改革や食の安全保障といったテーマは、日常生活に直結するものです。もし参政党が国政の意思決定に影響力を持てば、教育方針や農業政策、食の基準といった分野で大きな変化が生まれる可能性があります。

また、自民党にとっても参政党の存在は刺激となり、停滞していた政策分野に活性化をもたらすことが期待されます。一方で、数合わせ的な連携に終始すれば、国民の政治不信が強まり、かえって政治離れを加速させるリスクもあります。

展望 ― 麻生・神谷会談の持つ意味

今回の会談を「単なる相談」と捉えるのは表層的すぎます。むしろ、この会談は「日本政治の未来を占う試金石」であり、ここからどの方向に進むのかで政界の勢力図は大きく変わっていくでしょう。

政界再編が現実味を帯びる中で、参政党は自らの存在意義をどう示すのか。自民党は新しいパートナーをどう取り込むのか。そして有権者は、その動きをどう評価するのか――これからの数年間、日本政治はまさに新時代の入り口に立っています。

結論

麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談は、日本の政治が変化の渦中にあることを象徴する出来事でした。与党の多数派不足、参政党の台頭、そして国民の政治意識の多様化――これらが交差する中で、日本の政治は大きな分岐点を迎えています。

今後の展開次第では、私たち有権者の生活そのものに影響が及ぶことは間違いありません。政治がどの方向へ進むのかを注視しつつ、私たち自身も主体的に声を上げていくことが、より良い未来をつくるために不可欠といえるでしょう。

「見せる会談が仕掛ける情報戦 ― 麻生太郎、森山裕、玉木雄一郎が動き出す秋の政局」 – 政治の力 今まで蔑ろにされてきた政治を国民の力で取り戻そう! へ返信する コメントをキャンセル