トランプ関税 日本への影響 自動車はこうして乗り切れ!

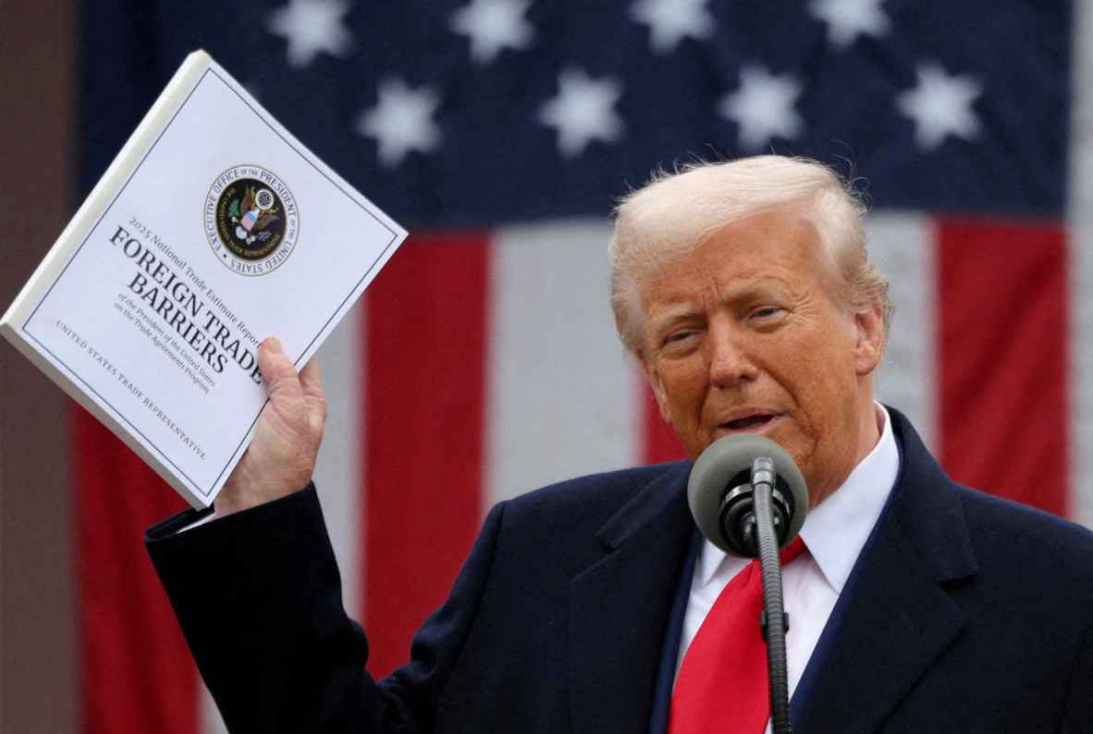

STEP1:関税ショックの予兆—トランプ再登場で何が変わる?

2025年、大統領選の結果次第でアメリカ経済の風景は大きく塗り替わるかもしれない。特に、トランプ前大統領が政権に返り咲いた場合、その「アメリカ・ファースト」政策の再来が濃厚とされる中、日本にとって見過ごせないのが「関税」の問題だ。なかでも真っ先にやり玉に挙がるのが、日本の自動車だという見方が強まっている。

トランプ氏の“アメリカ・ファースト”政策、再び

トランプ氏は前回政権時、自由貿易よりも“取引”を重視し、貿易赤字の改善を名目に数々の国に関税を課した。鉄鋼やアルミニウム、さらには中国からのあらゆる輸入品にまで及んだ強硬策は、世界中に大きな波紋を広げた。

日本車に関しても例外ではなかった。2018年以降、輸入車に対する25%の関税が検討されたほか、日本の自動車メーカーに対しては「米国でもっと生産しろ」との圧力が繰り返された。結果的に、当時は関税が発動されなかったものの、「もし再選されていたら、どうなっていたか」という懸念は、自動車業界の記憶に生々しく残っている。

2025年以降に浮上する「日本車への関税」のシナリオ

2025年にトランプ氏が再び大統領に就任した場合、その政策が“過去の続き”として再始動する可能性は高い。特に自動車分野は、対中国ほどリスクが低く、かつ国内支持を得やすい対象であるため、関税カードを切るには“ちょうどいい標的”だ。

しかも、今回のトランプ氏は前回と違い、「2期目=最後の任期」。政治的な忖度が減り、より一層“大胆な一手”に出る可能性もある。具体的には以下のような展開が想定される。

- 日本からの完成車輸入に対する追加関税(10〜25%の範囲)

- 関税回避を狙った企業に対する罰則的な措置

- 米国生産比率の“数値目標”化と強制的な交渉

こうした動きはすでに一部の政策ブレーンやシンクタンクからも「再考察中」との報告が出ており、仮定では済まされない段階に差し掛かっている。

過去の発言と政策から読み解く、再関税の可能性

トランプ氏は前回、「日本車がアメリカの道路を走りすぎている」といった発言を繰り返していた。経済的というより“感情的な批判”の色が強いが、実際の政策は発言通りに進んだ例も少なくない。

彼にとって、日本との貿易収支のバランスは「不公平なディール」の象徴であり、その象徴を修正することが“成果”となる。関税は手っ取り早く、わかりやすい成果を演出できる手段であり、支持層にも響く。理屈より「わかりやすさ」が優先されるのが、トランプ流だ。

この点から見ても、再び関税が俎上に載る可能性は決して低くない。むしろ、現時点では「いつ切られるか」の問題であり、「切られるかどうか」ではない。

バイデン政権との違いと、自動車業界への直接影響

バイデン政権も保護主義的な色は持っているが、基本的には同盟国との協調路線を重視してきた。日本との関係では、半導体やEVバッテリー供給網の連携などを軸に、相互補完の姿勢がうかがえる。

しかし、トランプ政権下ではそういった“同盟国ゆえの配慮”が期待できない。むしろ、「同盟だからこそ甘えてくる」として厳しく当たるスタンスを取る傾向がある。関税が発動されれば、日本車はただでさえ価格競争の厳しい米市場で、数十万円単位での価格上昇を強いられる。販売台数の減少だけでなく、ブランドイメージの毀損、生産計画の見直しなど、長期的なダメージも避けられない。

STEP2:「またかよ」な déjà vu—あの“日米貿易摩擦”がよみがえる

「またアメリカかよ…」

この言葉、デジャヴのように頭をよぎる自動車業界関係者は少なくないはずだ。というのも、今回のトランプ関税再来の動き、既視感がありすぎる。1980年代から90年代にかけて日本がアメリカと経験した、あの“自動車戦争”がまた始まろうとしているのではないか。そう感じてしまうのも無理はない。

1980〜90年代の自動車貿易摩擦とは?

当時、日本車はその性能と価格競争力でアメリカ市場を席巻し、ビッグスリー(GM・フォード・クライスラー)を文字通り“追い詰めた”。それに業を煮やしたアメリカは、さまざまな手を使って輸入車を排除しようとした。

・日本車の輸入自主規制

・アンチダンピング税の導入検討

・現地生産の強要と政治的圧力

とにかく、「日本車を売るな」「売るならアメリカで作れ」がアメリカ側のメッセージだった。

実際、日本メーカーは圧力を受け入れる形で次々とアメリカ国内に工場を建設。トヨタやホンダ、日産は現地生産に踏み切り、アメリカ社会に“溶け込む”道を選んだ。

「輸出自主規制」と「現地生産」という苦肉の策

当時、日本はアメリカとの対立を避けるために“輸出自主規制”という、やや歪な妥協を受け入れた。これは、年に輸出する台数を自主的に制限するというもの。つまり「こっちで勝手に遠慮しておくから、喧嘩はやめよう」という姿勢だった。

その結果、メーカーは米国向けの台数を絞る代わりに、アメリカ国内に製造拠点を構え、そこで“日本車”を作るようになった。これが現在に至る「北米生産体制」のルーツだ。

当時は、それが“最善の防衛策”だった。だが、その根底には「関税を回避するための苦肉の策」という、政治と経済が複雑に絡み合った構図があった。

あの時の教訓は、今にどう活きているか

この経験は、日本の自動車メーカーにとって重要な教訓となった。すなわち、「政治の風向きが変われば、ビジネスモデルも変えざるを得ない」という事実だ。たとえ製品が優れていても、それを売る“ルール”が一方的に変わるのが国際政治という舞台である。

そして現在、その教訓は確かに活きている。トヨタをはじめ多くの日本メーカーは、すでにアメリカ国内に複数の製造拠点を持ち、販売台数の大半を現地生産車でまかなっている。

では、それで万事解決か? 答えはNOだ。

今回の関税案との“決定的な違い”

今回の“関税再来”が過去と決定的に異なるのは、すでに日本車は「現地で作っている」にもかかわらず、再びターゲットにされているという点にある。

つまり、もう「アメリカで作っているから大丈夫」では通用しないのだ。

トランプ氏にとっての問題は、“どこで作っているか”ではなく、“どれだけアメリカの利益になっているか”。雇用創出の規模、部品の調達率、ロビー活動の有無…。政治的に見れば、日本メーカーの米国内での存在感はまだ不十分だという見方もある。

これは、1980年代のような「解決策が比較的明快だった時代」とは違い、**“答えのない摩擦”**が始まろうとしているということ。過去の再現ではない、まったく別のフェーズに突入したと言っていい。

STEP3:今は“あの頃”と違う—EVシフトが進む産業構造の変化

1980年代の日米摩擦と、2025年以降に再燃しうる“新たな貿易戦争”は、表面上こそ似ているが、土台となる産業構造はまるで別物だ。特に象徴的なのが「EV(電気自動車)」の急速な拡大。自動車はもはや“ガソリンエンジンの塊”ではない。モーター、バッテリー、ソフトウェアという新しい三位一体が、業界の秩序を根底から塗り替えつつある。

内燃機関からEVへ:構造そのものが変わった

ガソリン車においては、日本メーカーのエンジン技術や品質管理、そして燃費性能が強みだった。それが「ジャパン・クオリティ」という信頼を築き、アメリカ市場でも受け入れられてきた。

だが、EVの世界ではその優位性が一部リセットされる。

EVの“心臓”であるモーターやバッテリーは、従来のエンジン技術とは全く別のノウハウが求められるし、ソフトウェア制御やOTA(Over-the-Air)によるアップデートの重要性も増している。つまり、ハードの性能だけでなく、デジタルとエネルギーインフラとの連携力が問われる時代に突入したのだ。

米中主導のEV市場と、日本メーカーの出遅れ

EV市場の主導権は、皮肉にもアメリカと中国が握っている。

アメリカではテスラを筆頭にEVブランドが次々と立ち上がり、政策面でもインフレ抑制法(IRA)により、EVの普及が国家戦略として推進されている。

一方、中国はBYDをはじめとする国産メーカーが国内シェアを奪い合いながらも、欧州市場にまで進出。バッテリーやモーター技術も進化が著しい。

その中で、日本メーカーはどうか?

ハイブリッド(HV)ではトップを走るトヨタも、純EVでは他国に比べてかなり慎重な姿勢を見せており、「守りの戦略」が裏目に出ていると見る向きもある。日産がリーフで先行していた時代は過ぎ、現状では完全に“巻き返し”が求められている局面だ。

バッテリー供給網という新しい“政治的地雷”

さらに厄介なのが、EVの中核であるバッテリーだ。

この分野は、単なる技術ではなく、もはや「資源外交」や「地政学」と深く結びついている。リチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物の採掘から、セル生産、最終組立に至るまで、巨大なサプライチェーンが世界をまたいで構築されている。

アメリカはこのEVバッテリーの供給網を“自国・同盟国中心”に再構築しようとしており、そこで日本メーカーが十分な存在感を示せない場合、EV車として米市場に食い込むことは難しい。

関税だけでなく、「どこで作られた部品か」「どの国から鉱物を調達しているか」といった要素が補助金の可否や販売のハードルになってくる。この点でも、かつての“車体を送ればOK”な時代とは根本から状況が異なる。

関税が「EV競争力」に与える副次的影響

そして忘れてはならないのが、関税がEV化の波にどう影響するかという点だ。

EVはガソリン車に比べて製造コストが高く、利益率も不安定。関税で価格がさらに押し上がれば、「割高なEV」のイメージが強まり、販売への打撃はより深刻だ。

加えて、EV化の遅れを取り戻すために日本メーカーがようやく投入しはじめた新型車が、米国市場で出鼻をくじかれることになれば、その影響は単年度の売上にとどまらず、ブランドの未来像そのものを損なうリスクもある。

言い換えれば、関税の一撃は、日本車のEV戦略を根っこから揺るがす「時限爆弾」なのだ。

STEP4:二重苦が直撃—関税+EV対応で日本企業が抱える本当のリスク

自動車業界が今、直面しているのは「二正面作戦」だ。一方ではトランプ関税のリスク。もう一方ではEVシフトという産業構造の激変。どちらか一方でも大きな脅威なのに、それが同時に襲ってくる——これはもはや“災害”に近い。

しかも、日本企業にはその“災害耐性”が十分に備わっているとは言い難い。表面化していないが、業界の深部ではジワジワと危機が進行している。

米国依存型のビジネスモデルの脆さ

まず第一に、日本の自動車産業は“米国市場依存”の構造を長年引きずっている。

トヨタ・ホンダ・日産といった主要メーカーにとって、アメリカは収益の柱。たとえばトヨタの販売台数のうち、北米は約3割を占め、営業利益の半分以上がここから生まれていると言われる。ホンダや日産に至っては、それ以上に依存度が高いケースもある。

つまり、アメリカで売れなければ、会社が成り立たない。この現実が、関税による価格競争力低下をより致命的な問題にしているのだ。

これまで「現地生産しているから大丈夫」と安心していた部分もあるが、前章で述べたように、トランプ的な視点ではそれも通用しない。今後は部品の調達先、企業の政治的発言、雇用への貢献度までが問われる可能性がある。

関税が価格競争力を直撃する現実

仮に、完成車への関税が10〜25%かかった場合、どうなるのか。

たとえば3万ドル(約450万円)の日本車に25%の関税がかけられると、販売価格は単純に375万円→468万円に跳ね上がることになる。アメリカの一般家庭にとって、この差は決して軽くない。

しかも競合他社が価格を据え置ける状況、つまり米国企業やIRAの恩恵を受けた企業が補助金を活用して価格維持できるなら、日本車だけが“高い買い物”になってしまう。

当然、消費者はコスパの良い車に流れる。どれだけブランドや性能で差別化しても、「買えないものは買えない」のが現実だ。

関税とは、経済の言葉で語られることが多いが、実際の影響はもっと生活に直結している。つまり、“売れなくなる”。それが企業経営に与えるインパクトは計り知れない。

EV対応のコストと、旧来型の組織構造

そしてもう一つの問題が、EV対応のための投資と変革が、まだ十分に進んでいないことだ。

EV開発には莫大なコストがかかる。バッテリーの技術投資、サプライチェーンの見直し、デジタル人材の育成…。これらはガソリン車の延長では対応できず、組織そのものを変える必要がある。

だが日本の自動車メーカーは、あくまで“ガソリン車で築き上げた組織と思想”の中で変化を追いかけようとしている。そのため、意思決定は慎重になり、技術転換も小出しにせざるを得ない。

言い換えれば、急カーブを曲がれない“大型トレーラー”のような状態なのだ。

EV化のスピード感に対応しきれず、次の市場を逃すリスクはどんどん大きくなっている。

「変われない企業」が沈む未来

結局のところ、トランプ関税も、EVシフトも、それ自体が「絶対悪」ではない。

企業が変化に柔軟に対応できれば、むしろ新しいチャンスにさえなりうる。

だが、ここにきて問われているのは、「日本企業は変われるのか?」という根源的な問いだ。

・ガソリン車で築いた成功体験にしがみついていないか

・国内市場の安心感に甘えていないか

・本当に次世代に必要な技術と人材を揃えているか

この問いに向き合わず、目先の数字やマーケットシェアだけに追われるなら、トランプ関税の一撃は致命傷になりかねない。

本当に怖いのは関税そのものではない。

それによって“変われなかった企業”が、静かに沈んでいく未来の方なのだ。

STEP5:じゃあ、どうする?—日本車が生き残るための3つの選択肢

「関税もEVも、時代の流れだから仕方ない」と諦めるには、まだ早い。確かに状況は厳しいが、日本の自動車メーカーが打つべき“具体的な手”は、まだ残されている。むしろ、ここからが勝負だ。

では、どんな選択肢があるのか?

単なる精神論ではなく、今の延長線上ではなく、現実的かつ戦略的に生き残るための3つの方向性を提示する。

【選択肢1】北米生産の再強化と“真の現地化”戦略

まずは、「現地で作っているから大丈夫」と思われがちな北米生産を、もう一段進化させる必要がある。

トランプ氏が政権に返り咲けば、求められる“現地化”のハードルは格段に上がるだろう。単に工場を持っているだけでなく、以下のような要素がより強く問われる。

- 地元雇用への具体的な貢献(新工場・再投資)

- EV・バッテリーの現地開発体制の構築

- サプライチェーンの「アメリカナイズ(米国化)」

実際、ホンダとLGがアメリカにバッテリー合弁工場を建設するなど、動き始めているメーカーもある。だが、それを「全社的」「全方位的」に展開できるかが鍵となる。

また、**ただ“作る”だけではなく、“雇う・教育する・地元に根ざす”**という、“企業市民”としての姿勢も、アメリカの政治的な空気を読むうえで重要な要素になる。

【選択肢2】関税回避スキームの構築(FTA・メキシコ活用)

もし避けられない関税が本当に発動されたとしても、それを合法的に回避・最小化するスキームを構築するという道もある。

たとえば、以下のような選択肢が現実的に浮上する。

- メキシコでの生産強化:米国とFTA(USMCA)を結ぶメキシコで生産した車は関税を免除される。すでに日産、マツダはここを拠点として活用しており、さらなる強化が期待される。

- 部品の原産地ルール最適化:USMCAにおける「原産地規則」を徹底的に分析・活用し、関税対象外となるような部品構成に再設計する。

- 米国政治へのロビー活動強化:政治的判断で関税の発動・対象が決まるなら、その土俵での“影響力”を持つ必要がある。各州における議員や労働団体との対話は、もはや戦略の一環だ。

要するに、“正面突破”だけが解ではない。制度の中で生き残る知恵と、外交的な駆け引き力が、日本メーカーに今、求められている。

【選択肢3】EVブランドの再定義とグローバル戦略

そして最後に、日本車がこれから本気で向き合うべきなのが、「EV時代におけるブランドの再定義」だ。

従来の「燃費が良くて壊れない」という評価軸は、EV時代ではやや古くなりつつある。ユーザーが求めているのは、もっと直感的な魅力——たとえばこんなポイントだ。

- ソフトウェアによるアップデート性(テスラ的体験)

- 充電やアプリ連携を含めた“ユーザー体験のトータル設計”

- 自動運転や安全装備の進化と、遊び心あるデザイン

トヨタが2026年から本格参入を目指すEV戦略も、まさにこの“総合体験”を前提に設計されている。だが、それが「ただの後追い」にならないためには、日本車らしい強みをEVにどう埋め込むかが重要だ。

たとえば…

- 世界トップレベルの品質管理と長寿命化技術

- 精緻な作り込みと乗り心地の文化的価値

- 日本的な「静けさ」「礼儀正しさ」をデザインに昇華する試み

ただ性能や価格を追いかけるだけでなく、「こんなEVが欲しかった」と言わせる発明的な一手こそ、ブランドを再構築する鍵となる。

“生き残る道”はあるが、決断は今

これら3つの選択肢は、どれもすぐに結果が出るものではない。しかし、だからこそ「今から動く」ことが、未来を変える分岐点になる。

関税は“脅威”だが、それを突破口にできる企業こそが次の時代の主役になれる。

そしてEVシフトは“危機”ではなく、むしろ業界を再定義できるチャンスでもある。

要は、どう受け止めて、どう動くか。

問われているのは、“企業の姿勢”そのものだ。

STEP6:それでも米国を捨てられない理由

これまでの章で、日本の自動車メーカーが直面している“二重苦”を見てきた。トランプ関税とEVシフト。どちらも一筋縄ではいかない大きな変化だ。

だったらいっそのこと、アメリカ市場なんて捨てて、他の成長市場に注力すればいいじゃないか。そう思いたくなる気持ちもわかる。だが――それでも**「アメリカを捨てられない理由」**が、確かに存在する。

それは単に“規模が大きい”という話にとどまらない、もっと根深く、もっと戦略的な理由だ。

年間販売台数と利益率、米市場の圧倒的スケール

まず、数字で見てみよう。アメリカは世界第2位の自動車市場であり、しかも利益が出やすい市場として知られている。

たとえばトヨタ。北米市場での販売台数は約250万台を超え、営業利益の5割近くがここから生み出されている。特にSUVやピックアップトラックといった高単価モデルの需要が安定しており、売れれば売れるほど収益に直結する。

さらに大きいのは、円安の追い風。アメリカで稼いだドルを日本に持ち帰ると、為替差益も見込める。これがあるからこそ、国内投資や技術開発に資金を回すことができる。

要するに、**アメリカ市場での稼ぎは、日本の自動車産業の“源泉”**なのだ。

「米国で売れる車」が持つブランド価値

もうひとつ重要なのが、アメリカ市場での成功が世界的なブランド評価に直結するという点。

「アメリカで売れている車」は、それだけで“安心感”や“信頼性”の象徴になる。実際、欧州やアジア、アフリカ市場でも、「アメリカで支持されている=高品質」というブランドバリューが働くケースは多い。

逆に言えば、アメリカ市場での失速は**“世界での競争力低下”のサイン**にもなり得る。

つまり、日本車がアメリカ市場を捨てるということは、グローバルでの信頼を一部手放すこととイコールになってしまう。

輸出国としての論理、生産国としての戦略

また、日本という国の“構造的な事情”も無視できない。

日本は人口減少・少子高齢化により、国内の新車市場は今後ますます縮小していく。その中で、生産拠点としての日本が生き残るには、「輸出できる相手」が必要不可欠。アメリカはその最大の“相手先”であり、しかも政治的な関係性も比較的安定している。

一方で、生産地としてもアメリカは極めて魅力的だ。エネルギー価格が安定しており、労働力も豊富。FTAなど貿易環境にも恵まれている。つまり、アメリカは「売り先」であると同時に、「作り手」でもあるという、他に類を見ない市場なのだ。

日本車にとっての“アメリカ”とは何か?

結局のところ、日本車にとってアメリカは単なるマーケットではない。

それはもう、“産業パートナー”であり、“舞台”であり、時に“試練”でもある。

トランプ関税という荒波は、確かに手ごわい。EVシフトも簡単ではない。だが、そこで鍛えられ、進化した先にある未来は、他のどの市場よりも価値がある。

アメリカ市場は、リスクも報酬も大きい。

それでも日本メーカーが挑み続けるのは、そこに“挑む意味”があるからだ。

それは、世界一競争が激しい場所で「戦える自分たち」であり続けるという、ブランドの誇り。

それは、日本のものづくりが世界で通用するかどうかを、リアルに証明する舞台。

そして何より、そこにしか生まれない未来があるからだ。

締めくくりに:嵐を越えて、次の時代へ

トランプ関税が来るかもしれない、EV化の波に乗り遅れている、サプライチェーンが混乱している…。不安材料は山ほどある。だが、この混沌こそが、イノベーションの土壌にもなりうる。

時代が揺れる今こそ、日本の自動車メーカーは「何を捨て、何を守るか」を問い直す時だ。

アメリカ市場という大波に、飲まれるのか、乗りこなすのか——それを決めるのは、企業の覚悟と戦略だけである。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません