🧩 STEP1

そもそも「トランプ関税」って何が問題なの? — 名前に騙されるな!

「トランプ関税」って、結局トランプが悪いってこと?

「トランプ関税」と聞くと、つい“またトランプが暴れてる”という印象を持つ人も多いと思う。メディアの見出しもそうだ。「アメリカ第一!」「保護主義の象徴!」なんて言われ方をすることも多い。

でも、実はこの話、トランプ個人の“わがまま”ではない。

むしろ、アメリカという国がずっと抱えてきた構造的な問題が噴き出した結果なんです。

本当の主役は「貿易赤字」だった

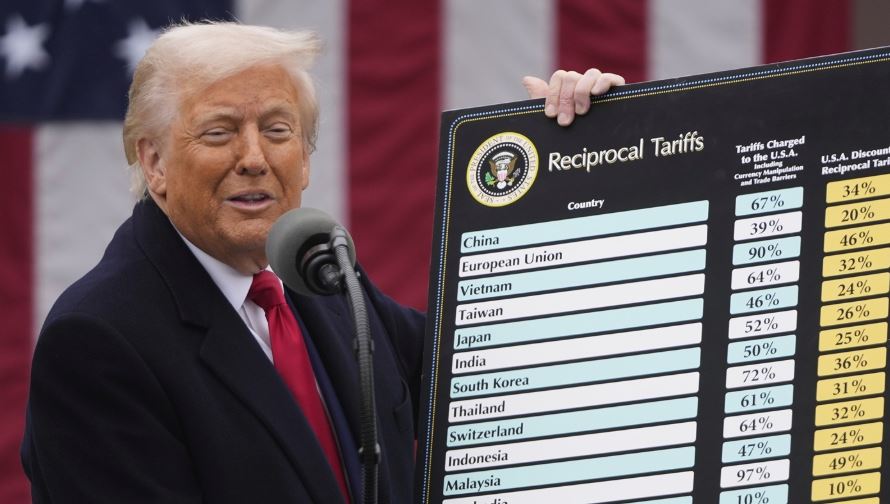

トランプ関税の本質は、アメリカが抱える「巨額の貿易赤字」にある。

アメリカは近年、モノを売るよりも買う量の方がはるかに多い。つまり、輸出より輸入が多い状態がずーっと続いている。

たとえば2023年の対日貿易赤字は、なんと約1兆円(685億ドル)。

「1兆円の赤字」って、もう国会で揉めるどころの騒ぎじゃない。アメリカからしたら、「なんで俺たちばっかり損してんの?」という話。

その赤字のせいで、アメリカの企業は潰れ、労働者は職を失い、富が他国に“流出”していっている。

トランプがやろうとしているのは、その「流出」を止める、いわば**“経済の止血”**だ。

関税は「武器」であって「問題」じゃない

ここで大事なのは、関税=悪ではないということ。

関税というのは、あくまで「調整のためのツール」であって、本質的な問題じゃない。

医者でいえば、メスのようなもの。メス自体が悪なんじゃなくて、どう使うかが問題。

世界中がこのツールを使っている。たとえば、インドはアメリカのハーレーに100%の関税をかけていた。EUやベトナムも、アメリカへの関税を**0%に下げます!**と早々に手を上げた。

でも――

日本は「ノーコメント」。

いやいや、赤字の相手が1兆円規模の日本ですよ? なのに「何も言わない」ってどういうこと?

世界は“トランプ対応”で動き始めている

ヨーロッパ、アジア諸国、アメリカと貿易する国々は、もうすでに動いている。

理由はシンプル。トランプ関税を回避しないと、自国の産業が死ぬから。

それくらい、アメリカとの取引比率が高い国にとっては死活問題なんです。

特に日本は、アメリカに自動車や機械を輸出している割合が高い。これに25%の関税をかけられたら、企業は赤字転落、下手すれば生産縮小、人員削減の連鎖も起きかねない。

トランプの“再登場”は「脅威」か?それとも「チャンス」か?

「関税=悪」と捉えるか、「自国経済見直しのチャンス」と捉えるか。

ここが分かれ道。

トランプのやり方は強引に見えるかもしれない。でも、「赤字を減らしたい」という目的は、決して間違っていないし、彼の主張にはアメリカ国民の支持もある。

特に、アメリカ国内の製造業や労働者は「もっとやれ!」と喝采を送っている。なぜなら、関税が雇用を守り、給料を増やしたという実感があるからだ。

じゃあ、日本は?

赤字を減らす努力をしているか?

世界の変化に気づいているか?

“何も言わない”のは、もはや「戦略的沈黙」ではなく、「準備不足」に見えるかもしれない。

💬 締めくくり:

トランプ関税は、世界に「問うている」。

**お前の国の経済、ちゃんと考えてるか?**って。

🛵 STEP2

インドのバイクが2倍高いワケ — ハーレーが語る「関税バリア」入門

「ハーレーが高すぎる!」インドの声、ではなくトランプの怒り

アメリカの誇りともいえるバイクブランド「ハーレーダビッドソン」。

そのバイクがインドではアメリカの2倍の値段になるって、知ってましたか?

理由は単純明快。関税が100%かけられているからです。

たとえばアメリカで200万円のハーレーが、インドでは400万円になる。これでは誰も買えません。

トランプ氏がこの事例を大統領選のときから繰り返し使っているのは、理由があります。

「フェアじゃないだろ?」ってことなんです。

インドvsアメリカ:「100%関税交渉」という名のバイク対決

この話には裏があります。

インドの首相・モディ氏は、トランプ氏と仲良さそうに見えるけど、実はハーレー問題ではずっと激突していた。

「100%関税なんてありえない!」というトランプに対し、モディ氏は頑として譲らなかった。

インドはインドで、国内バイク産業を守りたいわけですから当然です。

しかし――

トランプ再登場が現実味を帯びてきた2024年、モディ首相は突如30%まで引き下げました。

これは「譲歩」の証。つまり、“トランプの圧”にインドが折れたんです。

でも30%でも怒ってる?トランプの「完全フェア主義」

え、30%まで下がったのに、まだ怒ってるの?

……そうなんです。トランプ的にはそれでもフェアじゃない。

なぜなら、アメリカはインド製のバイクに関税ゼロだから。

「お前の国のバイクは関税ゼロでアメリカに入ってくるのに、こっちのは30%もかかってる。どこがフェアなんだ?」

という、まるで小学生の“こっちばっかズルい”論法。

でも、これが実はシンプルで強力な外交カードになっているんです。

関税とは“バリア”。それを張るか、壊すかで国の姿勢がわかる

ここで考えたいのは、関税ってそもそも何なのか?ということ。

関税とは、いわば**経済の防壁(バリア)**です。

・国内産業を守りたい国は「高い関税」をかけて輸入をブロックする

・逆に貿易を自由化したい国は「低い関税」か「ゼロ関税」にする

つまり関税の高さは、その国の「自国第一主義」度合いのバロメーターなんです。

インドの100%は極端だけど、背景には**“我が国の産業を守る”という意思**がある。

一方でアメリカは「俺はゼロなんだから、お前もゼロにしろよ」と迫る。

このチキンレースのようなやりとりが、いま世界中で同時進行しているわけです。

関税交渉は“バイク”だけじゃ終わらない

もちろん、このハーレーだけの話じゃありません。

関税の話は、自動車、農産物、半導体…すべてに及ぶ。

そして、トランプがやりたいことは**「1つずつバリアを壊していくこと」**。

その先にあるのは、アメリカ製品がもっと売れる世界、つまり「貿易赤字を減らせる世界」。

関税を使って“価格差”を埋めることによって、アメリカ国内の工場・雇用・給料を守る。

それがトランプ関税の「戦略的な正体」なんです。

ハーレーは語る。フェアじゃない世界の歪みを。

インドで倍の値段になるハーレーの話は、笑い話ではなく、貿易の不均衡を象徴するストーリー。

トランプは、この1台のバイクを通して、世界のバリアと真っ向勝負を仕掛けてきた。

「ハーレーを安く売れ!」ではなく、「フェアに売らせろ!」と。

それは、今後アメリカが日本や他国にも向けていくロジックでもあります。

💬 締めくくり:

関税は単なる数字じゃない。その裏にある“国の本音”を見極めることが、経済を読む力になる。

💸 STEP3

アメリカはなぜ怒ってる?貿易赤字という“見えない出血”の話

「貿易赤字」って何? なぜそんなに騒ぐのか?

ニュースでよく聞く「貿易赤字」。でも、正直ピンとこない人も多いかもしれません。

ざっくり言えばこれは、モノを売るよりも、買う方が多い状態。

アメリカはこの「買いすぎ状態」が慢性的に続いているんです。しかも規模がとんでもない。たとえば2023年、日本との貿易赤字は約1兆円(685億ドル)。

これ、個人でたとえるなら──

「自分の給料が30万円なのに、毎月60万円使ってる」みたいな話。

そりゃ貯金も減るし、家計もガタガタになりますよね。

貿易赤字=国の富が“外に漏れていく”

トランプ政権は、この貿易赤字を**“富の海外流出”と見ています**。

つまり「アメリカで稼いだお金が、外国にどんどん吸い取られていく」。

この状況をそのままにしておけば、アメリカの企業は潰れ、労働者は職を失い、国内にお金が回らなくなる。

20年間で約20兆ドル(=3000兆円)が海外に流出したとする分析もある。

それはもう、“出血多量で倒れる寸前”の状態です。

え、日本ってそんなに悪者なの?

では、日本はその「富の吸い取り役」なのか?

答えは、YESに近い。

実際、日本はアメリカにモノを売りまくっている。でも逆に、日本はアメリカ製品をあまり買っていない。そのギャップが先ほどの1兆円の赤字になるわけです。

でも不思議ですよね?

日本はアメリカに対して、関税をほとんどかけていないんです。平均して7〜8%程度。インドの100%とは大違い。

じゃあなぜ赤字がこんなに出るのか?

“見えない壁”=非関税障壁の存在

ここで登場するのが、**「非関税障壁」**という考え方。

これは、関税のように“数字で見える壁”じゃない。

たとえば、こんなものが含まれます:

- 安全基準が厳しすぎてアメリカ車が売れない

- 農産物の検査が複雑すぎて、輸入が進まない

- 書類の手続きが煩雑で、企業が日本市場に参入しにくい

つまり、日本は**「別の方法でアメリカ製品をブロックしてる」と見なされている**わけです。

実際、アメリカ政府はこれらの非関税障壁を合算して、日本には「実質46%の関税をかけている」と主張している。

えっ?実際は7%しかかけてないのに?と思いますよね。でも、それだけ“見えない壁”が多いと見なされてるんです。

そして、トランプはこう言う:「だったら、こっちも関税かけるからな」

この非関税障壁への対抗手段が、トランプ関税。

「そっちが見えない壁でこっちのモノを買わないなら、見える壁(=関税)でバランス取らせてもらうぜ」というロジックです。

フェアな取引=同じ関税、同じルールで戦うこと。

でも日本は、表向きは“自由な貿易”を装いつつ、実は“閉鎖的”だと見なされている。

だからアメリカ側からすると、**「そっちが隠れて壁を作るなら、こっちは堂々と壁を立てる」**というスタンス。

「トランプ、またやってるよ」じゃ済まされない理由

ここで怖いのは、このロジックがめちゃくちゃアメリカ国民に支持されてることです。

なぜか?

彼らにとっては、自分の仕事、自分の給料、自分の暮らしに直結する話だから。

貿易赤字を減らす=工場が戻る=雇用が戻る=給料が上がる、という流れが見えているからです。

つまりこれは単なる外交カードではなく、国民の期待を背負った“内政政策”でもある。

日本は、何をすべきだったのか?

ところが日本はというと……

「沈黙」。

そして「丁寧に説明してまいります」。

うーん、それじゃ通じないんです。相手はトランプ。説明なんかより、条件を提示する“交渉”がすべての相手です。

他の国々は、すでに「関税ゼロでどうですか?」と積極的に動いている。

対して日本は“様子見”の姿勢。それは時に、「やる気がない」とも映ってしまう。

💬 締めくくり:

「赤字」は単なる数字じゃない。国の信頼度と交渉力を測るメジャーだ。

いま、アメリカは“本気のはかり”を持って、日本を見ている。

🔧 STEP4

関税って効くの?失敗するって言ってなかった?→実は成功してた話

「関税なんて逆効果でしょ?」という“常識”

「関税をかけたらモノの値段が上がるだけ」

「経済に悪影響」「インフレになる」「国際的な孤立」…

トランプが初めて“関税カード”を切ったとき、こうした批判が世界中で噴出しました。

日本のメディアでも、「トランプやばい」「世界を敵に回してる」という見出しが躍っていたのを覚えている人も多いはず。

でも、その予想は外れました。

「関税1.0」の結果、アメリカで何が起きたか?

トランプの第1期政権(2016〜2020年)で実施された「関税戦略」。

実は、その成果が数字としてはっきりと出ているんです。

まず注目されたのが、鉄鋼業界の復活。

中国などからの安い鉄の輸入に押され、アメリカ国内の鉄鋼メーカーは長らく苦しんでいました。

ところが、関税導入後、鉄の輸入が1/3に減少。

その結果どうなったか?

- 廃業寸前だった工場が再稼働

- 地方の製造業で雇用が増加

- 鉄を使う自動車産業などでも国内調達が増加

つまり、関税が国内産業を守るブレーキになったんです。

「リショアリング」って知ってる?

もうひとつのキーワードが「リショアリング(Reshoring)」。

これは、海外に出ていたアメリカ企業が、国内に生産拠点を戻す現象。

たとえば中国やメキシコで作っていた製品を、アメリカ国内で作るようにする。

トランプ関税は、これを意図的に誘導する仕組みになっていました。

なぜなら、関税をかけられたら輸入品のコストが上がる。

だったら「アメリカで作ったほうが安いじゃん」と企業が判断する、というロジック。

実際、アメリカ国内での製造業投資が増えたというデータが複数の研究機関から報告されています。

CPAの試算がヤバすぎる件

2023年、アメリカのNPO法人「CPA(繁栄するアメリカ連合)」が驚きの試算を発表しました。

仮にアメリカが世界中の輸入品に10%の関税をかけたらどうなるか?

その結果がこちら:

- GDPが7280億ドル増加

- 雇用が280万人分増える

- 家計所得が5.7%上昇

……まじですか?ってレベルの数字ですよね。

これは、関税が**“国全体の底上げ”になる可能性を示している**わけです。

もちろんこれは理論値ですが、「関税=絶対悪」じゃないという証明にはなっています。

バイデン政権でも「関税」は続いていた

ここ、あまり知られていませんが――

実はバイデン政権も関税を維持・一部強化しています。

「脱トランプ」と言いながらも、対中国関税はトランプ時代よりも高いレベルに維持されていました。

つまり、アメリカ国内では関税の効果が評価されている証拠なんです。

失敗どころか「期待されている」関税政策

誤解しないでほしいのは、関税が“万能”だという話ではありません。

でも少なくとも、「効果なし」「逆効果」と切り捨てるのは早計です。

・国内産業を守る

・雇用を維持する

・富の流出を食い止める

これらの目的を達成するためのツールとして、関税は「効いてしまった」んです。

日本はどう動く?“効果がある”と分かった今

ここで日本が考えるべきこと――それは、**トランプ関税が効果を証明した以上、「やめてくれ」と言っても通じない」という現実。

むしろ、「アメリカで生産します」「もっと買います」などの交渉戦略を持たないと、関税を受け入れるしかなくなる。

もう“お願いすれば下がる”時代は終わり。

数字と結果を武器にして動く時代なんです。

💬 締めくくり:

関税はもう「非常識」じゃない。

数字で効果が出た今、“どう共存するか”が問われている。

📈 STEP5

関税=インフレになるはウソだった!? 実際どうなった?

「関税=インフレになるに決まってる」…その“常識”が通用しなかった?

トランプが関税政策を打ち出した当初、世界中のエコノミストたちは言いました。

「こんなことしたら物価が上がるに決まってる」

「アメリカの消費者が一番ダメージを受ける」

「庶民が困る、だからすぐに撤回されるだろう」

でも、フタを開けてみたら違ったんです。

実際、トランプ関税でアメリカの物価はどうなった?

結論から言うと、「インフレにはならなかった」。

これはただの印象論じゃなく、複数の研究機関がデータで示しています。

▼経済政策研究所の分析によれば:

- トランプ政権期に導入された関税と物価の上昇には相関が見られなかった

- 特定の製品価格は上がったが、全体としてインフレの波は起きなかった

え、なんで?関税かけたら価格が上がるのが当たり前じゃ…?

と思いますよね。ところが、背景には**複数の“逆転現象”**があったんです。

なぜインフレにならなかったのか? 3つの理由

① 「国内生産シフト」で輸入依存が減った

→ 輸入に頼らず、国内で作ることで供給を維持できた

② 企業が価格転嫁を抑えた

→ 高くすると売れないから、企業が利益を削って耐えた

③ 消費者が「アメリカ製品」にシフトした

→ 関税で外国製品が高くなる → じゃあ国産を選ぼう、という購買行動の変化

つまり、**「値段が上がる→買わない→国内の安い製品が売れる」**という流れが生まれたわけです。

実は「卵・ガソリン・金利」まで下がっていた

トランプ政権下、特に面白いのが生活に直結するモノの価格変動です。

- 卵の価格:大幅に下落

- ガソリン:選挙直前から急激に下落

- 住宅ローン金利:低下傾向

こうした“家計アイテム”の値下がりが、消費者にポジティブな体感を与えた。

経済ニュースには出にくいけれど、これは確実に「日常の支持」を得る要因になっていました。

財務長官も「インフレにはならない」と断言していた

バイデン政権時の財務長官、ジャネット・イエレンも言い切ってます。

「関税は必ずしも物価を上昇させるわけではない」

そして実際、関税を強化したバイデン政権下でも、インフレには直結しませんでした。

つまり「関税=インフレ」は、**条件が揃わない限り成り立たない“思い込み”**だったわけです。

日本も“関税=インフレ”という呪文から目を覚ませ

ここで注目すべきは、「日本の空気感」です。

今でも多くのメディアや識者が、

「関税をかけられたら日本製品が売れなくなり、円高が進み、物価は上がり、日本経済は崩壊だ!」

と警鐘を鳴らします。

でも、アメリカでそれが起きなかったという事実は、何を意味しているのか?

日本の不安は“予想”であって、“結果”ではない

という視点を持つことが、これからの経済リテラシーには不可欠です。

関税の“価格操作力”は、逆に使い方次第

関税は「物価を上げる危険なボタン」ではなく、

**“消費者の選択肢を動かすスイッチ”**にもなる。

- 高くなった外国製品 → 売れなくなる

- 安くなった国産品 → 選ばれる

このシンプルな流れが、「国内経済を回す起爆剤」になったのがアメリカの現実です。

💬 締めくくり:

「関税で物価が上がる」はもはや都市伝説。

現実を見れば、トランプ関税はむしろ“購買行動”を変えた。

🚗 STEP6

トヨタも他人事じゃない。アメリカで車を売るなら“現地生産”の時代へ

「うちはアメリカでも作ってますけど?」と思っているあなたへ

「トヨタはアメリカに工場あるし、問題ないでしょ」

そう思ってる人、多いと思います。

実際、トヨタはアメリカ各地に工場を持ち、現地生産を進めてきた企業のひとつです。

でも――

**アメリカで売ってるトヨタ車の約半分は日本からの“輸入品”**だって、知ってましたか?

トランプが狙っているのは「輸入車」そのもの

現在アメリカで販売されている新車のうち、約**46%が“輸入車”**です。

つまり、トヨタだろうがベンツだろうが、アメリカで作らずに輸入している車には、トランプ政権はこう言っているんです。

「お前ら、俺たちの仕事を奪ってるよな?」

だからこそ、25%の関税という“強制的な壁”を立てようとしている。

「アメリカで売りたいなら、アメリカで作れ」

この一言に尽きます。

各メーカーの“現地化率”が明らかに

こんなデータがあります:

| メーカー | アメリカ販売車のうち輸入比率 |

|---|---|

| フォルクスワーゲン(独) | 80% |

| ヒュンダイ(韓) | 65% |

| メルセデス・ベンツ(独) | 63% |

| ルノー・日産(仏・日) | 53% |

| BMW(独) | 52% |

| トヨタ(日本) | 51% |

そう、トヨタは世界トップクラスの輸出国と同じ構造になっているんです。

つまり、「アメリカ国内にしっかり工場がある」は“安心材料”ではないんですね。

「25%関税」というトランプの無言のメッセージ

この25%という数字、バカになりません。

たとえば300万円の車を輸入する場合、関税だけで75万円も上乗せされる。

消費者が「同じくらいの性能なら、関税のかかってないアメリカ車でいいか」となるのは、当然の流れ。

つまり、**この関税は「価格競争で勝てなくするための武器」**でもある。

そしてトランプが言うのは一貫しています。

「アメリカで作るなら、関税なんていらないよ?」

トランプは“罰”ではなく“誘導”をしている

ここ、すごく重要です。

関税は、「罰」じゃない。「交渉材料」であり、「産業政策の誘導ツール」なんです。

・現地で作れば関税はかけない

・でも輸入するなら、高くつくよ?

これは、アメリカにとっては雇用と給料の問題であり、経済の根幹に関わるもの。

トヨタや他のメーカーが、これにどう応じるかが、今後の国際ビジネスのカギになります。

「メイド・イン・USA」が求められる時代へ

かつては、「品質の日本、コストのアメリカ」なんて言われた時代もありました。

でも今、求められているのは**「アメリカで働く人のためのビジネスモデル」**。

それを実現するには:

- 現地工場の拡張

- 部品の現地調達率アップ

- 雇用創出の明示

など、単なる「輸出」ではない付き合い方が必要です。

日本の製造業は、そろそろ“外向き”から“現地密着”へ

これまで日本は、「良いモノを作って、世界に売る」というモデルで成長してきました。

でも、トランプ関税が突きつけるのはこうです。

「“売る”だけじゃなく、“作る”ところから始めてくれよ」

アメリカで生産しないと売れない時代が来る。

これを「脅し」ととるか、「チャンス」ととるか。

そこに、日本企業の覚悟が問われているのです。

💬 締めくくり:

25%の壁を超える鍵は、“どこで売るか”じゃない。“どこで作るか”だ。

💹 STEP7

日本は「円高地獄」へ?未来の家計と経済にくる波を予測する

トランプ関税の“最終兵器”は、まさかの「為替」?

関税の話ばかりが注目されがちですが――

実はトランプ政権が最も“効く”と思っているカード、それが為替操作への圧力です。

なぜなら、関税をかけてもまだ貿易赤字が減らない相手がいる。

日本です。

非関税障壁も、関税も、論点としては“使い古された”という認識がある。

それでもなお赤字が減らないなら、アメリカは最後にこう言うんです。

「日本は為替で操作してるんだろ? じゃあ“円高”にしてくれ」

円高が来ると、何がどうなる?

円高とは、ざっくり言えば1ドルあたりの円の価値が高まる状態。

たとえば:

- 1ドル=150円 → 1ドル=100円

→ ドルで買うと、日本の商品がめちゃくちゃ高くなる

→ 一方、日本からすると輸入品が安くなる

じゃあ、これって日本にとって「良いこと」なの?

一部ではYes。たとえば:

- ガソリンや小麦などの輸入コストが下がる

- 輸入食品・エネルギーの価格が落ち着き、家計が助かる

でも…実はその裏で、深刻なダメージも潜んでいます。

円高が招く“3つの落とし穴”

① 輸出企業が大打撃

→ トヨタ、ソニー、任天堂…海外売上が主力の企業にとっては“死活問題”

② 地方の工場が閉鎖危機

→ 輸出メインの工場ほど打撃を受け、雇用が減少するリスク

③ デフレ圧力が再燃する可能性

→ 輸入品が安くなる→価格競争が激化→企業の利益圧縮→給料が上がらない

つまり、円高は「一見ありがたく見えて、長期的には経済の地盤沈下を引き起こす可能性がある」のです。

それでもトランプは「円高にしろ」と言ってくるだろう

なぜなら、アメリカから見たら円高は都合がいいからです。

- アメリカの製品が日本市場で“安く”なる

- 日本の製品がアメリカ市場で“高く”なる

→ 結果:アメリカの貿易赤字が減る(トランプの目的達成)

これはもう外交ではなく、数字の世界の理屈です。

そして実際、マーケットはすでにその兆候を察知して動いています。

“超円高”が来たら、日本経済はどう変わる?

仮に、トランプ政権が円高を仕掛けてきたとして――

円が一気に100円台や、それ以下になった場合、以下のような事態が想定されます。

- 株価は連動して下落(輸出企業の株が中心だから)

- 賃上げ交渉が失速(企業利益が出にくくなる)

- 地方経済がさらに厳しく(外需頼りの地域が多いため)

でも実はここに、**「逆にチャンスになる可能性」**も眠っています。

円高が“追い風”になるシナリオもある

円高は輸入が得意な国にはチャンスでもある。

たとえば、以下のような動きが期待できます。

- エネルギーコストの低下で、電気代やガス代が安定

- 小麦・トウモロコシ価格の低下で、パンや麺類が安くなる

- 観光業の海外仕入れコストが下がり、サービス向上へ

そして何より、内需型産業が復活する“土壌”ができる。

“消費税ゼロ”論が現実味を帯びる日

もし本当に内需中心に経済を回す方向に舵を切るなら、最大の障壁は――消費税です。

内需=国内の消費が主役。

その消費を“冷やす”のが消費税。

この論理がより強くなることで、政治的にも**「消費税廃止」**の議論が再燃する可能性があります。

そして、そのキーワードを掲げているのが「参政党」。

そう、トランプ関税をきっかけに、日本の政治構造にも変化の兆しが見え始めるのです。

💬 締めくくり:

円高はピンチ? それともチャンス?

見方次第で、日本は“沈む国”にも“立ち直る国”にもなれる。

コメントを残す