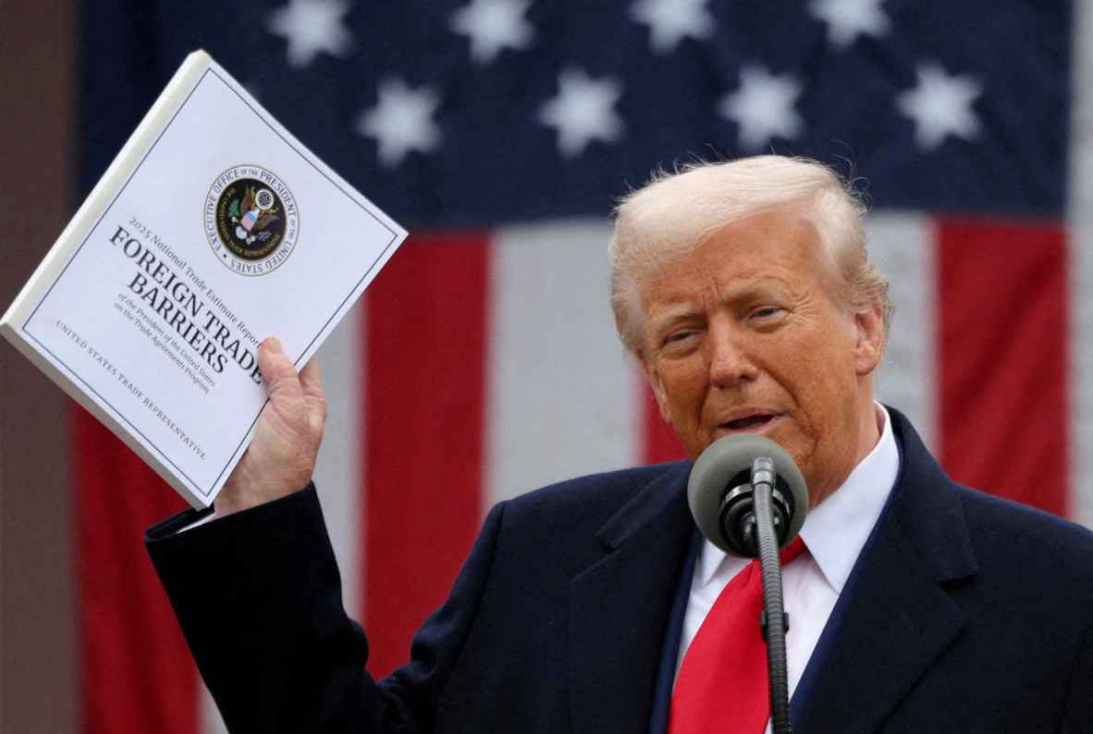

1. “関税大統領”の帰還?:トランプ政策が再び火をつける米中経済戦争

「アメリカ・ファースト」。この4文字を聞けば、すぐに顔が浮かぶだろう。ドナルド・トランプ。彼の政策はシンプルで、時に乱暴ともとれる直球勝負だ。だが、その直球こそが世界経済に波紋を広げてきた。今、もし彼が再び政権に返り咲いたらどうなるのか──再来の兆しが見える中、多くの企業がすでに「備え」を始めている。

バイデン政権との違いはどこか

バイデン政権も対中姿勢は決して甘くない。だが、トランプとの違いは“やり方”にある。バイデンは同盟国との協調を意識しつつ、半導体やAIといった戦略分野での対中規制を「精密かつ段階的」に行う。一方トランプは、もっと直接的で、いわば“経済の鉄槌”を落とすスタイルだ。

事実、前政権時代には約3,600品目に及ぶ中国製品に最大25%の関税をかけ、貿易戦争を勃発させた。その影響は、アメリカ国内だけでなく、供給網でつながる日本や韓国、台湾にもじわじわと波及していった。

トランプ再登場がもたらす経済インパクト

では、もしトランプが再びホワイトハウスに座れば? その可能性が現実味を帯びるにつれ、投資家や企業経営者たちは口には出さずとも“あの頃”を思い出し、身構えている。

注目すべきは、今回の関税の矛先が中国だけにとどまらないかもしれない点だ。トランプはかつて日本の自動車や鉄鋼にも高関税をちらつかせた経緯があり、今回も「米国産業の復活」を掲げて再び多国間の緊張を高める恐れがある。中でも、現在アメリカの安全保障上もっとも注視されているのが、半導体分野だ。

中国に対する制裁強化が半導体に波及する理由

半導体は、いわば現代の“戦略資源”。AI、自動運転、軍事技術──あらゆる先端領域の基盤となるこの分野で、アメリカは圧倒的な支配権を維持したい。だからこそ、米中間の摩擦の中心に半導体が据えられている。

2022年のCHIPS法を皮切りに、アメリカは中国に対する先端半導体技術の輸出規制を強化。トランプが復帰すれば、その動きはさらに加速する可能性がある。具体的には、中国との取引を行う他国企業にも制裁を加える“域外適用”の範囲拡大だ。これが意味するのは、日本企業がアメリカとの関係性を保つために、自らの商売を“選別”しなければならなくなるということ。実際、装置メーカーや素材企業が最初にその板挟みにあう可能性は高い。

2. 日本の半導体産業は“隠れ被害者”か?:対中依と関税のはざまで

トランプの関税政策が直接狙い撃ちするのは中国製品――しかし、その波紋は想像以上に広がる。特に日本の半導体業界は、“標的ではないのに巻き込まれる”という、いわば「隠れ被害者」のポジションに置かれている。その構図は意外に複雑で、しかも、静かに進行している。

対中輸出が持つ“見えにくいリスク”

「中国と直接ビジネスをしていないからうちは大丈夫」――そう思っている企業ほど、足元をすくわれかねない。なぜなら、日本の半導体関連製品の多くは、中国の製造現場に組み込まれる形で使用されているからだ。製造装置、素材、部品――これらは最終的に中国企業が完成品として仕上げる工程の中核を担っている。

たとえば、日本の半導体製造装置は、実に世界シェアの約3割を占めており、その多くが中国を含むアジア各国に出荷されている。つまり、中国向けの輸出が止まれば、サプライチェーンの一部が途切れ、日本企業も自動的に“被弾”するのだ。

中国市場に依存する企業群

さらに深刻なのは、“中国なしでは数字が立たない”という企業も少なくない点だ。東京エレクトロン、SCREENホールディングス、JSR、SUMCO…。これらの企業は、技術力では世界に誇れるが、売上の構成比を見れば、中国の存在感は無視できない。

中国は巨大な市場であると同時に、非常に不安定な市場でもある。政策一つで輸出入のルールが変わり、取引先が消える。しかも、米中間の政治バランスに左右される。こんな“不確実性の塊”に依存してしまっている現実が、日本企業の脆さを浮き彫りにしている。

“米中の狭間”に挟まれる日本企業の苦悩

日本は、同盟国アメリカの意向に逆らいにくい立場にある。だが、同時に経済的には中国との深い結びつきがある。この二重構造の中で、企業は苦しい選択を迫られる。

例えば、アメリカが日本企業に対して「中国向けの製造装置の輸出を止めろ」と圧力をかけたとしよう。それに従えば中国との関係悪化は免れないが、無視すれば今度はアメリカ市場や政府支援から締め出されるリスクが高まる。言ってみれば、踏んだ場所がすべて地雷という“外交的綱渡り”を、企業単位で強いられているのが現状なのだ。

しかも、この苦悩は外からはあまり見えない。大々的に報じられることもなく、企業も「慎重に対応している」とだけコメントする。だが、その裏では、取引先の見直し、新たな販売先の確保、アメリカ当局との交渉など、目まぐるしい動きがある。

3. 装置メーカーが最前線:静かに広がる影響と反応

表立った悲鳴は聞こえない。だが、業界の裏側では、すでに“関税の足音”が聞こえ始めている。とりわけ日本の半導体製造装置メーカーは、その最前線に立たされている。目に見える変化よりも、むしろ水面下の変化がじわじわと企業の判断を揺るがし始めている。

製造装置は“ハイリスク商品”になる?

半導体製造装置は、チップの性能や製造コストを左右する最重要パーツだ。これまで、日本の装置メーカーは、品質と精度で世界のトップを走ってきた。だが、トランプ関税や対中輸出規制の強化により、この装置そのものが“輸出しづらい危険商品”に変わりつつある。

たとえば、アメリカはすでに中国に対して、EUV(極端紫外線)露光装置などの先端技術を持つ装置の輸出を実質禁止している。日本製の装置であっても、アメリカ製の部品や技術が一定比率以上含まれていれば、アメリカのルールに従う必要がある。つまり、“Made in Japan”であっても、アメリカの顔色をうかがわなければならない状況なのだ。

これは企業にとって非常に厄介な話だ。自社製品が「どこまでアメリカの制裁対象に引っかかるのか」を逐一判断しなければならず、判断を誤れば違反リスク、取引停止、そしてブランドの信頼失墜に直結する。

東京エレクトロン・アドバンテストなどの対応状況

日本を代表する装置メーカーである東京エレクトロンは、中国売上比率が30%前後と非常に高い企業の一つ。現在のところ、同社はアメリカの規制に即応しつつ、グローバルな販売戦略を調整しているとされる。だが、“調整”という言葉の裏には、出荷先の選定、営業地域の見直し、さらには“出せる装置”と“出せない装置”の線引きといった膨大な作業がある。

また、検査装置で世界的に強いアドバンテストも同様に、中国市場の存在感が大きい。高度な装置を提供すればするほど、規制に引っかかるリスクが増すというジレンマを抱えている。今後、技術的に一歩先を行く製品を生み出すことが、そのまま「市場から排除されるリスク」になりかねないという、皮肉な状況が現実になりつつある。

技術移転と規制の挟間に立つ開発者たち

このような状況で、もっとも板挟みになっているのは実は現場のエンジニアたちかもしれない。というのも、装置を開発するにあたって「この技術は海外に出して大丈夫か」「これはアメリカ由来の技術を含むか」といった、純粋に“モノづくり”の範囲を超えた視点が必要になってきたからだ。

技術者にとって、それは極めてストレスの高い環境だ。作りたいものを自由に作れない。提供したい顧客に届けられない。それでも、規制はどんどん複雑になっていく。

そのため、最近では技術開発とコンプライアンス、法律の専門家が一体となって“出荷可能な製品設計”を行うケースも増えてきている。いわば、「ルールありきのイノベーション」という、これまでになかった開発の形が求められているのだ。

4. 台湾・韓国とどう戦う?:東アジア半導体三国志の現在地

日本、台湾、韓国――この3カ国(地域)は、東アジアにおける半導体産業の主役たちだ。ただし、その立ち位置と戦い方はそれぞれ大きく異なる。かつて「半導体王国」と呼ばれた日本は、いまや“技術を支える黒子”のようなポジション。一方、台湾は“製造王者”、韓国は“メモリの覇者”として世界市場をけん引している。この3者の力関係が、トランプ関税の影響でどう動くのか──その構図に注目してみよう。

技術面での優劣と、それをどう埋めるか

技術力で見れば、日本は依然としてトップクラスの装置・素材技術を持っている。しかし、「半導体そのものを製造・供給する」という意味では、TSMC(台湾)やSamsung(韓国)に大きく水をあけられているのが現実だ。

TSMCは、最先端のロジックチップを世界でほぼ独占的に製造できる存在。AppleやNVIDIAといった巨大企業が頼るファウンドリーとして、グローバルに影響力を持つ。一方、Samsungはメモリ分野で世界首位。DRAMやNANDなど、ストレージ関連の供給で圧倒的だ。

これに対し、日本は設計(ロジック)や製造の“主役”にはなれていない。だが、装置・材料・検査といった“周辺産業”では不可欠な存在。まさに「縁の下の力持ち」的ポジションだ。

韓国・台湾の政府主導型戦略と民間主導の日本の違い

この力の差を決定づけているのは、「国家戦略」の違いかもしれない。韓国や台湾は、政府が明確な産業ビジョンを持ち、大胆な支援策を打ち出してきた。韓国の「K-Semiconductor Belt構想」や、台湾の国家レベルでのTSMC支援など、産業政策と外交が密接にリンクしている。

一方、日本はどうか。経済産業省がようやく本腰を入れ始めたのはここ数年。TSMCの熊本進出を誘致したのもその一環だが、民間任せだった数十年の空白は大きい。「失われた30年」と言われる期間に、競合は着実に“国としての支援”を積み上げてきた。

つまり、日本は「企業力」で戦ってきたが、韓国・台湾は「国家力」で勝負してきた。その差が、今の地位の違いとなって表れている。

国際企業連携の今と未来

ただし、希望がないわけではない。むしろ日本の半導体業界にとって、いまが大きなチャンスとも言える。なぜなら、米中対立によって、サプライチェーンの“再編圧力”がかかっているからだ。

TSMCは熊本での新工場建設を進めており、ソニーやデンソーが出資している。これは、台湾との深い連携の象徴だ。さらに、アメリカ企業も日本企業との提携強化に動いており、たとえばアプライド・マテリアルズ社が日本国内での技術提携を模索しているという話もある。

つまり、「1国だけで完結する半導体生産」はもはや現実的ではなく、国際連携こそが今後の鍵となる。その中で、日本は“素材・装置・検査”というピースを武器に、グローバルサプライチェーンの中核へと回帰する可能性を秘めているのだ。

5. 東南アジアシフトの現実味:サプライチェーンはどこへ行くのか

「脱・中国」は、もはや政治的スローガンではなく、企業の生存戦略だ。米中の対立激化、トランプ再登場による関税圧力の再燃、そして台湾海峡リスクの高まり――これら複合的な要因が、世界の製造業を根本から揺さぶっている。中でも、半導体を含むハイテク産業は、「どこで作るか」という選択が、ますます戦略的な意味を持つようになっている。そして今、にわかに注目されているのが“東南アジア”だ。

中国離れは本物か?企業がとる“次善の選択肢”

「中国リスク」が叫ばれて久しいが、実際に中国から生産を引き揚げる企業は徐々に増えている。ただし、完全撤退ではなく、“一部移転”や“二重体制”が現実的な落としどころだ。というのも、中国には依然として巨大な内需、市場の規模、そしてインフラと人材の蓄積という強みがある。

しかし、トランプ式関税のように、「中国で作る=関税の対象になりやすい」という構図が固定化されつつある中、多くの企業が“リスク分散”として東南アジアに目を向けている。これは“脱中国”ではなく、“中国プラスワン”という考え方だ。

ベトナム、マレーシア、タイの受け皿力

その受け皿として期待されているのが、ベトナム・マレーシア・タイといった国々だ。特にマレーシアは、すでに半導体の後工程(パッケージング・テスト)拠点として一定の地位を確立しており、インテルやインフィニオンなどの欧米大手も進出している。

ベトナムは、まだインフラ面では課題があるものの、豊富な若年労働力と政府の誘致政策が魅力。日本企業の進出も加速しており、既に電子部品や組立の拠点として定着しつつある。

タイは、自動車産業の強さを背景に、エレクトロニクス分野との連携が進み、今後はより高付加価値な半導体関連分野への展開も期待されている。各国とも、インセンティブ政策を打ち出し、先進国企業の誘致に積極的だ。

コストとリスク、どちらを取る?サプライチェーン再設計のジレンマ

しかし、東南アジアへのシフトにも当然課題はある。第一に、技術水準。先端工程に必要なクリーンルーム管理、品質管理、現地技術者のスキルなどは、まだ中国・台湾・韓国に及ばない点が多い。また、政治的安定性やインフラの整備状況、知的財産保護の面でも懸念はある。

コスト面では魅力的だが、「先端を担わせるには少し不安」というのが正直なところ。そのため、企業は「どこまで移すか」を見極めながら、徐々に拠点分散を進めるという慎重なステップを取っている。

つまり、今世界の企業が直面しているのは、「どこで作れば安くて安全か」という単純な問いではなく、「どこで作るかが、将来の市場とリスクをどう左右するか」という問いなのだ。

サプライチェーンはもはや“経済活動”というより“地政学的パズル”になってきた。日本の半導体企業も、そのパズルの中で、自社にとって最適なピースを選び直すタイミングにある。

6. 日米貿易の再交渉がカギ?:日本企業が握る“次の一手”

トランプがホワイトハウスに帰還したら、避けられないのが「貿易再交渉」だ。過去の言動を振り返れば、日本も例外ではない。自動車、鉄鋼、農産品――次に狙われるのは、いよいよ“半導体”かもしれない。これはもはや対中国だけの話ではない。日本企業は、米国との“経済駆け引き”にどう備えるべきか。見落とされがちなこの論点こそ、今、しっかりと向き合う必要がある。

トランプ再登場で再び交渉の場に?

トランプ政権1期目のとき、日本は自動車関税の問題で何度も矢面に立たされた。米国で販売される日本車に追加関税を課す可能性が浮上し、日米貿易交渉が一時加熱。その時、トランプは「日本はアメリカから何も買っていない」と公言し、強引なバランス取りを求めてきた。

仮に2025年以降、彼が再登場した場合、同様の圧力が半導体分野に転移する可能性は十分にある。アメリカはすでに自国内での半導体製造回帰を進めており、日本企業による“輸出”ではなく、“現地生産”を求める流れが強まりつつある。これが交渉の主戦場になり得る。

自動車の次は半導体?交渉カードの変化

日本企業がいま握っているカードは、自動車ではなく“装置と素材”だ。アメリカは、装置・素材分野においては日本の技術を必要としている。つまり、従来よりも“強気に出られる局面”が生まれているということでもある。

たとえば、EUV用の特殊レジストや精密洗浄装置など、日本が独占的なシェアを持つ製品群は、アメリカの半導体戦略に不可欠な部品だ。これらを軸に、「協調路線」と「自主性の確保」の間で、より主体的な交渉が求められるだろう。

かつては「アメリカに従うしかない」が基本線だった。しかし今は、日本も「持ち札」をいくつか握っている。この状況をどう活かすかが問われている。

“大人しい交渉相手”では済まされない日本の立場

日本は長らく、外交・貿易交渉の場では“穏便に済ませる”ことを良しとしてきた。だがトランプ相手には、それが通じない。実利主義・交渉至上主義の彼に対しては、ロジックと利益の天秤を用いたタフな姿勢が求められる。

企業も同様だ。たとえば、アメリカから「工場を建てろ」「技術を供与しろ」と言われたとき、それがどの程度のリターンをもたらすのか、法的リスクや経済合理性を冷静に精査しなければならない。

すでにTSMCがアリゾナに、サムスンがテキサスに巨額投資を行っているように、今後は“日本企業の現地化圧力”も避けられない。だがそれは、戦略的に進めれば、新たなビジネスチャンスともなる。

要は、主導権をどちらが握るか。日本企業は今こそ、「交渉される側」から「交渉する側」へのマインドチェンジが求められている。

7. 未来は自国生産か?:日本が進むべき半導体戦略の選択肢

ここまで、関税・地政学・競争環境・外交の観点から日本の半導体産業を見てきた。最後に問いたいのは、「では、日本はこれからどうするのか?」ということだ。製造装置や素材に強みを持ちながらも、最先端のロジックやメモリでは出遅れた日本。世界が“自国製造回帰”へと舵を切る中で、日本が取り得る戦略とは?

TSMC熊本工場と日本企業の共存共栄

まず注目すべきは、熊本に建設中のTSMC新工場だ。このプロジェクトは、TSMC・ソニー・デンソー・トヨタといった名だたる企業が出資し、経産省が数千億円単位の補助金を出す国家的プロジェクトでもある。

TSMCという“世界の巨人”を日本に呼び込み、現地で先端技術を学び、日本人エンジニアを育成する。これはまさに、かつて失った「最先端製造技術」の回復を目指す第一歩だ。しかも、装置・素材・テスト工程において日本企業が周辺をがっちり固めており、“外資誘致による共存共栄”という、これまでにないモデルが立ち上がりつつある。

しかしこれは、“成功すれば”の話だ。TSMCが本気で日本に根を張るのか、それとも“政治的一手”で終わるのかは、数年かけて見極める必要がある。だからこそ、政府と企業が並走し、「ただの工場誘致」ではなく、「日本の成長戦略の起点」に育てる覚悟が必要だ。

脱中国・脱アメリカ時代に求められる“第三の道”

もう一つ重要なのは、“どこの国にも依存しすぎない”ことだ。トランプの関税政策は中国をターゲットにしているようで、実は“アメリカ中心主義”そのものだ。つまり、中国を避けてアメリカに依存すればいい、という単純な構図ではない。

日本がとるべきは、「どちらにも振り切らない第三の道」だ。具体的には、

- サプライチェーンの複線化(中国・アメリカ以外の選択肢を持つ)

- 国内生産の強化と自立(熊本モデルの拡張)

- 国際連携の主導(欧州・東南アジアとの戦略的パートナーシップ)

といった「多軸戦略」である。どこか一国に賭ける時代はもう終わった。むしろ、“どこにでも対応できる体制”をいかに柔軟に構築するかが、生き残りのカギとなる。

技術だけでは勝てない。“戦略”の重要性

これまでの日本は、「いいモノを作れば売れる」という技術至上主義に立脚していた。だが今、半導体は「技術」だけで勝てる分野ではない。サプライチェーン、外交、安全保障、資金力、そしてメディア戦略までもが絡み合う“総力戦”の様相を呈している。

だからこそ、日本企業や政府は、“戦略”を前面に出す必要がある。技術は強い。だが、それをどう使い、どこで誰と組み、どの市場を狙うのかという設計図がなければ、せっかくの強みも埋もれてしまう。

かつて失われた“製造王国”の地位を取り戻すために、今、日本はもう一度、「どこで作るか」「誰と作るか」「なぜ作るのか」を問い直す時期に来ている。関税の嵐が吹き荒れる前に、その答えを出すべきなのだ。

コメントを残す